【新連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ♯1 北風ではなく太陽を

不登校児童生徒数が増加を続ける背景には、令和の子どもたちと昭和型の学校システムとのミスマッチがある――と、不登校・いじめ対応の第一人者・千葉先生は言います。この新連載では、そんな令和型不登校への対応を、「トライアングル・アプローチ」と名付け、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案していきます。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

はじめに

不登校児童生徒数の増大が大きな問題になっています。その要因、原因も様々に語られています。

コロナ禍での生活で……。

登校を促さない親が増えて……。

しかし、コロナ禍以前から不登校は増大しています。最初から登校を促さないという保護者も、ほぼ皆無ではないでしょうか。言っても効果がなく、子どもが不安定になるから、登校刺激を与えなくなっているというのが実情ではないでしょうか。そもそも、促せば登校につながるのでしょうか。

不登校は、子どもが感じている不安や負担が、その子の持つ安心感や自信を超えたときに起きると私は考えます。そして不安や負担のもとになっているのは、少し乱暴な言い方をすると、令和の子どもと昭和の学校のミスマッチにあります。令和の時代を生きる子どもと、昭和の時代から大差ない学校の思想、システムがマッチしていないのです。それは不登校児童生徒数の増加だけではなく、教職員の休職者の増大、教職員希望者の減少という形でも表れています。

学校が登校しない子どもや保護者に強制したり責めたりしても、どうにかなる時代ではありません。本連載では、令和の子どもにマッチした不登校対応法として、「トライアングル・アプローチ」を提唱します。これは、これまでの不登校対応での成功事例のエッセンスを基に考案しています。北風のように子どもを変えようとするのではなく、太陽のように子どもを温めることで、自発的な行動を促すというものです。

アプローチする3つの対象

これまでの学校では、次のような声を聞く場面はなかったでしょうか。

「また、休んでいる」「怠けているだけなんだよな」という不登校の子どもに対する冷たい風のような声。

「認めちゃっているからダメなんだよな」「本気で登校させようとしていないからだ」という保護者に対する冷たい声。

「どうしてできないんだ」「何度言ったらわかるんだ」という教室の子どもに対する冷たい叱責。

この状態で、休んでいる子どもが、「よし、大丈夫だ。行こう!」と思えるでしょうか。

子どもは学校を休んでいても、決して楽ではありません。それは濁流のような不安に飲み込まれるからです。それを緩和するためにゲームなどに没頭します。このときに先生から冷たい視線を向けられ、冷たい言葉をかけられたとしたら、ますます家に閉じこもってしまいます。

また、保護者も大変なストレスや不安を感じます。

「この先どうなってしまうのだろう」。「ずっとひきこもってしまうのではないか」。

心の支えが必要な状態です。つらくて限界だということも多くあります。そこに先生から「もっと、こうしてください」と言われても、「それができれば苦労しないんだよ」と学校を拒絶する気持ちになるでしょう。言われた通りにしようと働きかけても、子どもとの関係は悪化します。親子双方の孤独や不安が増していきます。

一方、毎日登校している子どもたちも、叱られてばかりでは登校するのが嫌になります。不登校の子どもに対して、「自分だって休みたいのにズルい」と感じ、再登校してきた子どもに「なんで休んでいたの?」などと詰問するようなこともあるかもしれません。

教師が吹かせる冷たい北風のような言動は、人間関係を凍えさせ、不登校の状態を悪化させていきます。

問題が起きたとき、人は原因を特定し、悪者を探そうとします。

不登校の場合、教師は、その子に対して何か特別ひどいことをしたわけではないでしょう。これまで通り指導してきたことを指導し、言ってきた内容を言っています。それが正しいことだという確信もあります。正しいことをしているのに問題が発生しているのだから、子どもが悪い、保護者が悪いという発想に陥りがちです。

しかし、正しさは複数あるのです。

休みがちな子どもに「頑張って毎日おいで」と言って、結果的に無理がかかって、不登校になってしまうこともあります。

休みがちな子どもに「休みながらでも通ってきてえらいね」と言えば、徐々に登校日数が増えていくこともあります。

前者の言葉は、別に悪いこと、間違ったことを言ったわけではないでしょう。しかし結果を見れば、後者が正しい対応だったということになります。昭和の時代の子どもであれば、前者の対応で良かったのかもしれません。しかし令和の子どもにはマッチしていないのです。

正しさは複数あるのです。その指導が正しいかどうかは子どもの状態がどうなったかで判断することになります。

「自分は正しいことを言った。子どもは悪化したけど自分は悪くない。子どもが悪い」

もし、そう考えたとしたら自己中心、自己満足も甚だしいものになります。

北風を吹かせるのではなく、太陽のように温める。これが令和の時代の子どもへの対応です。

トライアングル・アプローチ

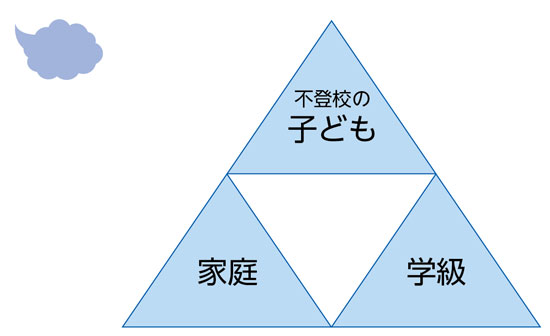

<北風からのトライアングル>

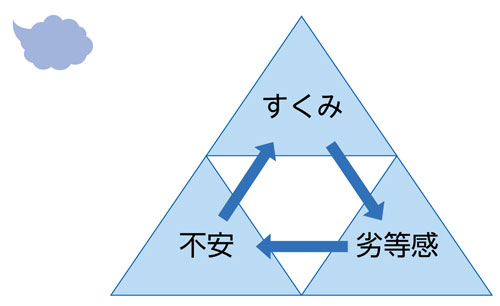

下の図をご覧ください。

不安や負担が解消されていない状態で、登校を促されたとしても、身体はすくんでしまいます。これは高所恐怖症のようなもので、恐怖の対象がクラスの人たちの目ということになります。説得や強制で高所恐怖症が解消しないように、説得や強制では不登校は改善せず、むしろ悪化します。

登校を促されても身体がすくんで、皆と同じように出来ない。自分はダメな人間だと思う状況は劣等感を増大させます。

こんなダメな自分はこれから先、きちんと生きていけるのだろうか。

こんな自分にクラスの人たちはどんな目を向けるのだろうか。

劣等感は不安を生み、ますます萎縮させるという悪循環に陥り、不登校は長期化していきます。

この時に、「楽しい活動の時には登校するのだから、すくんではいない。怠けているだけではないか」という声もよく耳にします。しかし、それは楽しい感情で不安を抑え込むことに成功している、と考えるべきです。楽しみな活動、見通しの持てる活動、苦手なことの少ない活動。そういった場合には登校のハードルは下がるのです。

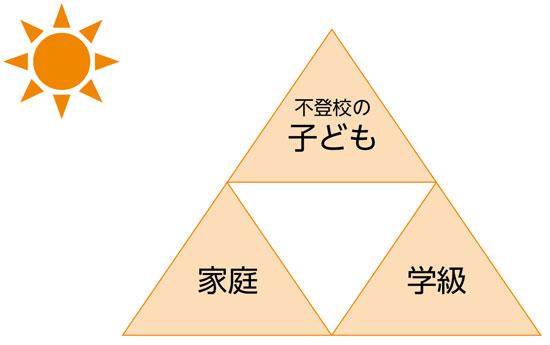

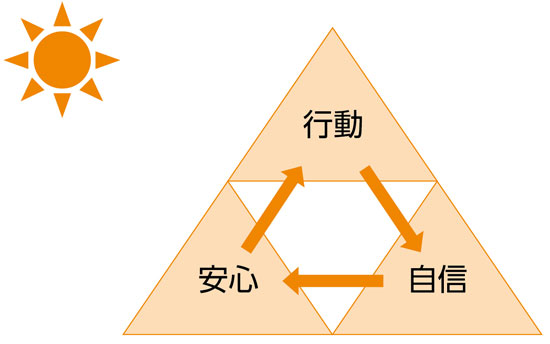

<太陽からのトライアングル>

不登校の子どもには際限のない不安がふりかかります。

この先は、どうなるのか。

教室に行ったら、どうなるのか。

しかし、今、ここで起こりうることに限定した場合は、どうでしょう。

例えば、家族に学校に行っていないことを責められるのではないかという不安があるかもしれません。そうなると家族と顔を合わせるリビングルームなどを避け、自室にこもることになります。

この状態で登校という行動を促せば、北風のトライアングルに陥るでしょう。

この状態で促せる行動は、つねにその時点での安心が土台となります。

家族に責められないという安心があれば、リビングルームにいることができるでしょう。ここで促す行動は、リビングルームでできることになります。例えば、食卓テーブルを拭くことなどです。それなら不安なく無理なく出来ることでしょう。それを毎日続けて、家族に感謝されていると、ささやかな自信につながります。それは次の安心を生み、行動を呼びます。

自室にこもっていても、家から一歩も出ないとしても、別室登校をしていても、つねにその時点での安心を土台として、次の行動を選択させていくことです。その循環が不登校の子どもの状態を改善させていくのです。(次回へ続きます)

※この連載は、原則として月に1回更新予定です。

<千葉孝司プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓蒙活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。