低学年の子どもに、少しずつ相手の身になって考えられるトレーニングを! 学級でできるソーシャルスキルトレーニング ~低学年編~

小学校において円滑な人間関係を構築するため、子どもたちに指導していきたいソーシャルスキルトレーニング。今回は、低学年向きの指導アイディアについて、2つのプログラムを紹介します。まだ自己中心性の残る低学年においては、相手の立場になって考えられるようになることが大切です。具体的に見ていきましょう。

【連載】ストレスフリーの教室をめざして #13

執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀

目次

1 低学年でソーシャルスキルトレーニングを行う際のポイント

発達段階に照らすと、低学年の子どもたちは「自己中心性」が残る段階です。自己中心性とは、物事を自分中心に捉えることを指しています。自分と相手を分けて考えることができない段階なのです。発達の段階には個人差がありますから、いわゆる「相手の気持ちを考えることができる子」というのは、自己中心性から徐々に脱し、自己と外界との区別がつくようになっている子である、と考えることができます。

このことを踏まえると、低学年の学級で起きるトラブルは、この自己中心性に由来するものが多いのではないでしょうか。例えば「ぼくは休み時間にサッカーがやりたいのに、Aさんはドッジボールがやりたいって言う! なんでサッカーをやってくれないの!」という訴えは、「ぼく」は「AさんにはAさんのやりたいことがある」という気持ちを理解することができない状態にある、と考えられます。また、「相手の話を最後まで聞かず、途中で割り込んで話をする」というのも自己中心性の特徴です。低学年の子どもたちは、先生が他の子と話しているにもかかわらず「先生! 先生!」とさかんに寄ってくることがあります。微笑ましい光景ですが、心理的に考えればこれも相手の状況を考えることができていない状態像の一つです。

では先生にはどうすることもできないのか、というとそんなことはありません。ソーシャルスキルトレーニングは「行動スキルの学習」ですから、「こういうときはこうするんだよ」と教えることができます。さらに低学年は対人関係の経験がまだ浅い状態ですから、早いうちに望ましい行動スキルを身に付けることで、その後の学級生活がより円滑なものになることでしょう。

2 指導プログラム①

⑴ プログラム名

「ありがとう・ごめんなさい名人」

⑵ ねらい

ありがとうとごめんなさいの言い方を学び、自分の気持ちを相手に伝えたり、受け取ったりすることの良さを感じさせる。

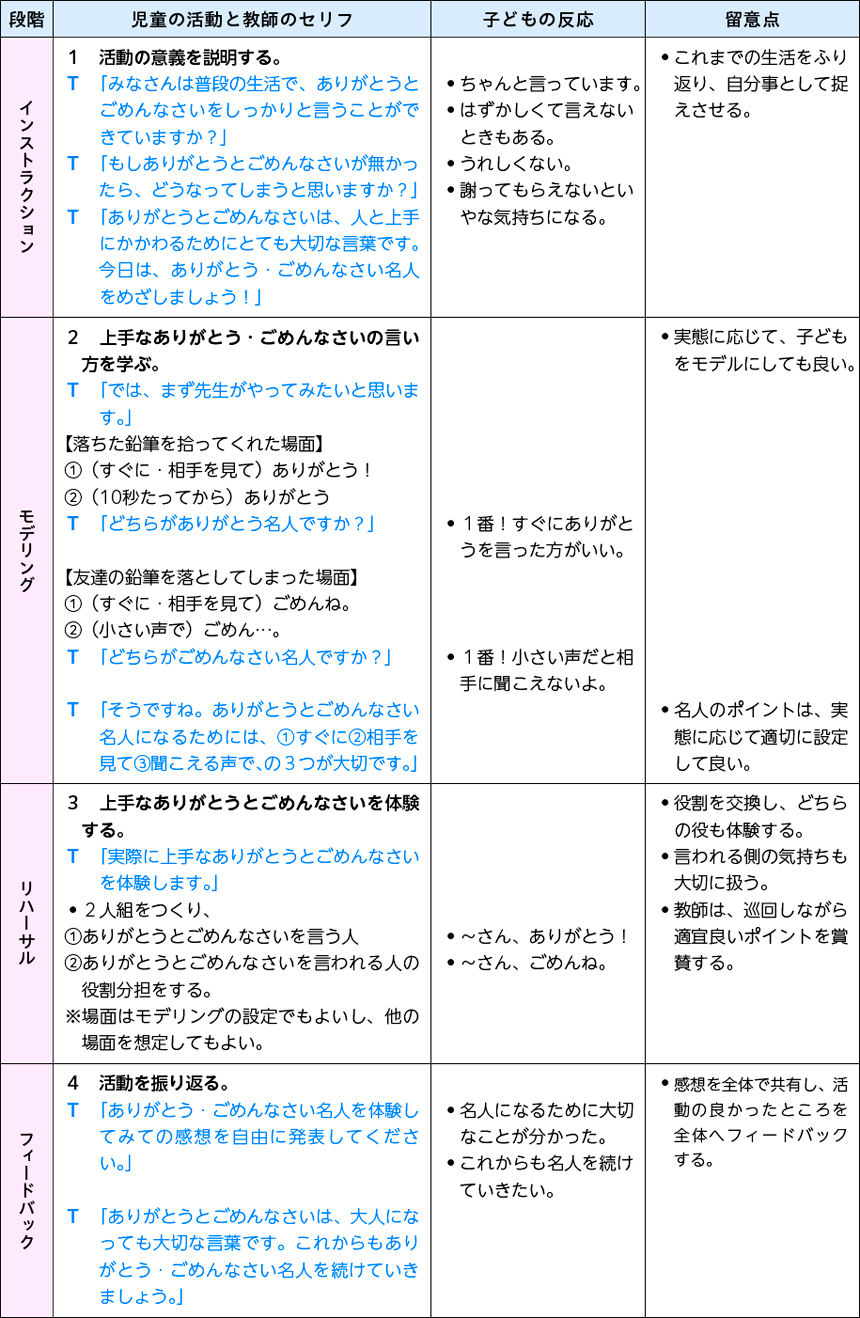

⑶ 指導の実際

(※T:教師のセリフ)

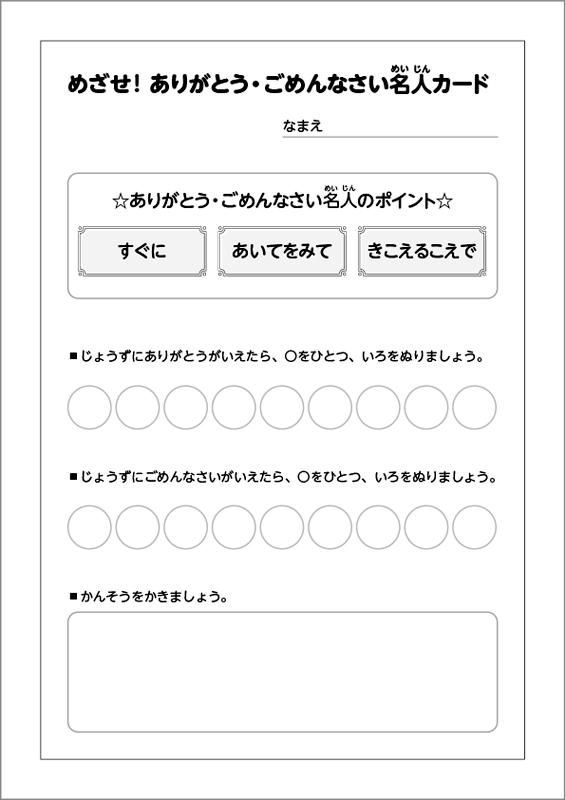

⑷ 日常生活に生かすための+α

学習したことを日常生活に生かすために、このようなカードを使うと効果的です。期間を設定して、「今日のありがとう・ごめんなさい」などのコーナーを設けると、より意欲が高まるでしょう。