横田 愛幼児教育企画官⑶|小学校入学時における、子供たちの経験、体験、期待が大切 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#13】

前回は、今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会の最終報告の中から、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を考える上で知っておきたい、幼児の遊び・生活の変化や必須の幼児教育の成果と課題について、文部科学省初等中等教育局幼児教育課の横田愛幼児教育企画官に概説をしていただきました。これを踏まえ、最終回となる今回は、幼児教育と小学校教育との接続を中心に詳しく説明をしていただきます。

目次

いじめ・不登校対策の観点からも、幼保小接続期の教育の充実に取り組む

最終報告の第2章3. で提言された幼児教育と小学校教育との円滑な接続は、今後ますます重要になってくると考えられます。そこで、横田幼児教育企画官に詳しく聞いていくことにしましょう。

「現行の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、小学校学習指導要領等では、子供の資質・能力や学びの連続性を一層確保し、幼児教育と小学校教育との円滑な接続を図ることを求めています。例えば、『小学校学習指導要領においては、幼児教育から小学校教育に円滑に移行できるよう、各教科等の指導において “幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること” が明記された』とあります。

実際、令和5年度幼児教育実態調査によれば、幼保小の連携・接続に取り組んでいる市町村は約75%に上るなど、それぞれの地域において幼保小の連携・接続の取組が進められており、最終報告においても『幼児教育施設において、小学校の各教科等で積み重ねられてきた指導の専門性等を参考に、幼児の主体的な遊びを支える働きかけが充実したり、小学校において、入学当初の小学校教諭等の指導方法が変わり、児童の主体的な姿がより見られるようになってきたりしているなどの成果が上がっている』ことが示されています。

また一方で、『新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により幼保小の連携・接続の取組を中断せざるをえなくなったことや、地域の教育に関する基本方針・基本計画等に幼保小の連携・接続が位置付けられていない場合があること、地方自治体の強いリーダーシップや幼保小の管理職の理解がないと、幼児教育施設と小学校との相互の連携・接続を進めることは容易ではないこと…など、様々な理由から、全国的に見ると幼保小の接続に関する取組は未だ不十分である』ことが課題として指摘されました。

さらに、『“令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果” によれば、小学校低学年においていじめの認知件数が多く、また、不登校児童の増加率が高いことを踏まえると、いじめ・不登校対策の観点からも、幼保小接続期の教育の充実について検討を行い、対策に取り組むことが重要である』ことや、『幼児教育施設と小学校での学びや生活の段差が大きいと、子供が不安や戸惑いを感じて主体的に自己発揮しにくくなること』、『幼児教育施設での学びが生かされず小学校がゼロからのスタートになってしまうと、小学校での学習が退屈でつまらないものとなってしまう恐れ』があり、『特に(小学校)入学当初は幼児教育との指導方法の連続性・一貫性を確保することが重要である』ことが示されました。

幼保小の円滑な接続を進めるためには、まず何より、幼児教育施設と小学校の両者が連携の意識をもち、教育実践を見合い、相互の共通理解を図ることが重要です。その上で、幼児教育施設においては、小学校以降の教育を見通しながら、幼児に直接的・具体的な豊かな体験を通して小学校以降の生活や学習の基盤となる資質・能力が育成されるようにすること、小学校においては、幼児期には幼児自らが遊びに向かう自発性を大切にした「環境を通して行う教育」が行われていることを踏まえ、児童が主体的に自己を発揮しながら学びに向かい、授業や学習の楽しさと充実感を感じながら基礎的な学力を身に付けていくようにすることがとても重要です。

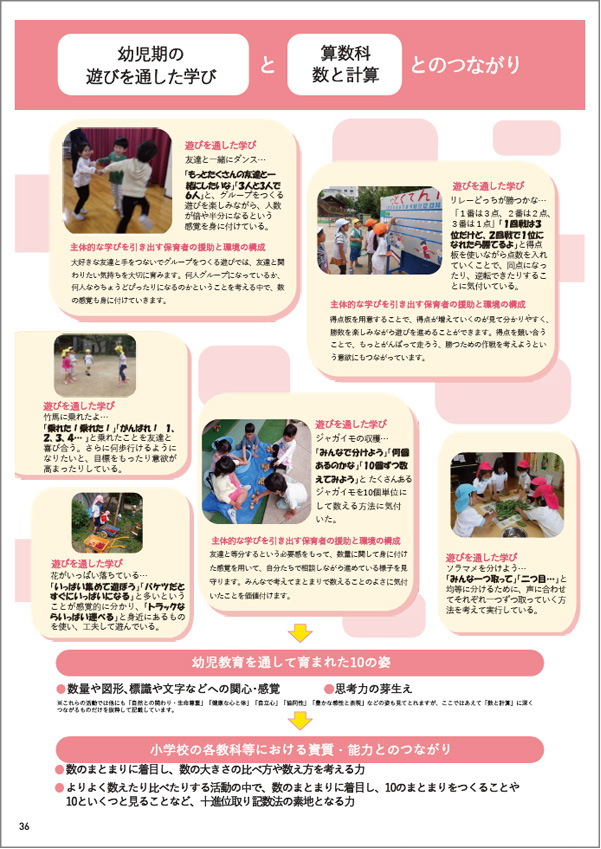

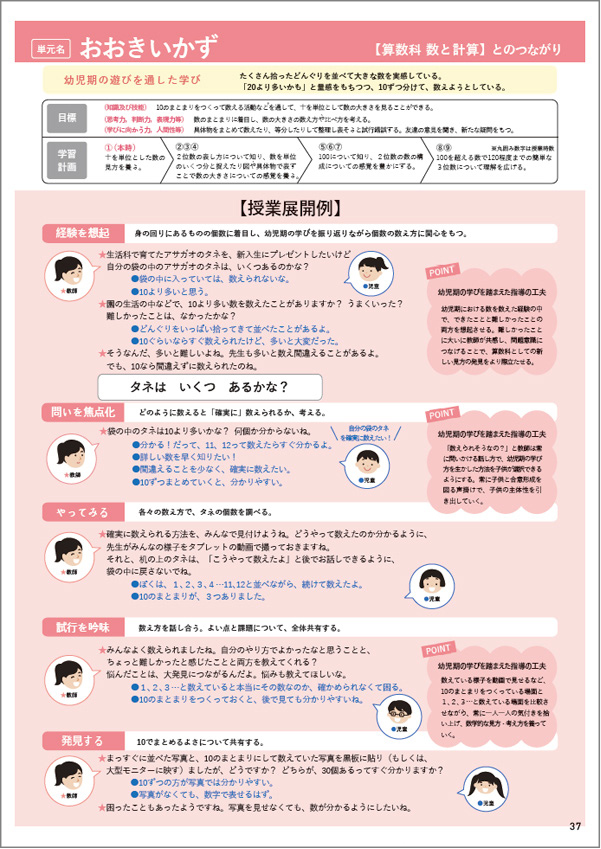

現在も幼保小の先生方には、様々な努力と工夫により取り組んでいただいていると思いますが、今後さらに取組を進めていただくにあたっては、文科省において幼児教育施設における遊びを通した学びと小学校の各教科等における学習のつながりを解説する『幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと?』を作成しておりますので、ぜひこちらも参考にしていただけたらと思います(資料参照)。

【資料】「幼児教育と小学校教育がつながるってどういうこと?」より算数(数と計算のつながり)の事例を抜粋

同資料では、小学校1年で学習する全教科等について具体的実践事例を紹介している。全内容については、下記URLの文科省HP「遊びを通した学び」より閲覧が可能。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/mext_02697.html

小学校においても「環境を通して行う教育」を取り入れていくことは有効

また、最終報告では、『小学校以降で進められている教育の方向性(“個別最適な学び” と “協働的な学び” を一体的に充実し、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善)は、子供それぞれの興味・関心や一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引き出す観点から、幼児教育の “環境を通して行う教育” の考え方とつながっていると考えられ、小学校においても “環境を通して行う教育” を参考に取り入れていくことは有効である』ことも示されました。

この点については、今後、『新たなICT環境や先端技術も活用しつつ、“環境を通して行う教育” という幼児教育の基本的な考え方を取り入れた教育実践の研究・普及』に取り組んでいくこととしています。