特別支援教育とインクルーシブ教育。兼ね合わせる? 移行させる?

今の時期は、可愛い新入生を迎える「就学時健康診断」が行われる学校が多いのではないでしょうか。

保護者・本人との面談を踏まえて市の就学指導員会の結果が学校に寄せられている頃ではではないかと思いますので、今回は「特別支援教育とインクルーシブ教育」について少し考えてみたいと思います。

世界的には、日本の「特別支援学級制度」は国連障害者権利委員会から廃止の要請を受けています。学校経営の立場から、どう考えるべきなのでしょう?

ちなみに、初めて入学を迎えるお子さんや保護者はとても緊張しています。ぜひ、優しい笑顔と丁寧な対応で信頼関係を作りましょう。出会いの印象がその後に大きく影響していきます!

【連載】タバティのLet’sスマイル(レッツスマイル) 学校づくり #26

目次

始まりは養護学校から

私が大学を卒業後に教諭として最初に赴任したのが、埼玉県立K養護学校(今の県立特別支援学校)でした。そこは、埼玉東部の広範囲の地域から、肢体不自由の子どもたちが通う学校でした。様々な障害をもった個性豊かな子どもたちとの出会いは、「教育とは何か」という本質を考えるきっかけになりました。私の教育活動の実践の基軸はここにあります。

忘れられないエピソードはたくさんありますが、そのうちの一つを紹介します。

勤務して5年目の時の出来事です。当時担任をしていた小学2年生のある保護者から、こんなことを相談されました。

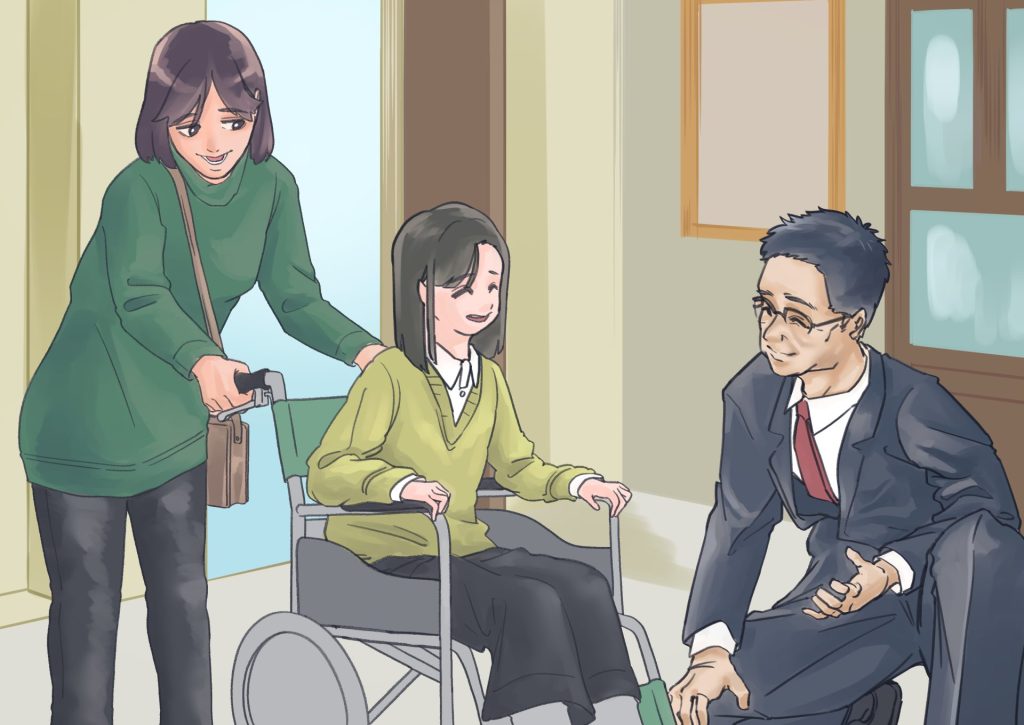

「今度の春、3年生に進級したら、地元の小学校に転校したいと考えています。今はこうしてスクール・バスに乗って、遠いK養護学校に通っていますが、この子は将来、おそらく地元で暮らしていくことになります。そのときに、地元に友達がいないというのは、とても心配で不安です。やはり、小さい頃から地元の子どもたちと接することで、大人になってからも、この子は地元の子どもたちと自然に交流できると思うのです。そう考えて、教育委員会とも相談し、地元の小学校の通常学級に転校したいと考えています。先生はどう思いますか?」

咄嗟に、私は聞き返しました。

「特別支援学級ではなく、通常学級ですか?」

当該児童は、車いすで介助が必要でしたし、発語がほとんどなかったからです。

お母さんは、

「そうです。毎日一緒に過ごすことで、この子のことを理解してもらえると思いますので、通常学級に入れます」

そう毅然としてお話しされました。

お母さんのお考えは、今でいう「インクルーシブ教育」そのものであったと思います。

こうして、この車椅子の児童は3年生から地元の小学校通常学級に通い始めたのです。

その後、いただいた年賀状の文面に

「クラスの子どもたちがこの子を受け入れてくれ、笑顔で楽しく過ごしています」

とありました。今、大人になって、どんなふうに過ごしているのだろうかと、時折思い出します。

合理的配慮と多様性の尊重

(*下線は田畑が記しました)

「特別支援教育」は、障害のある子どもたちが適切な指導や支援を受けながら、学習や生活の困難さを軽減し、自立した社会参加を目指す教育です。一人ひとりの子どもの発達段階や障害の程度に合わせて、適切な指導や支援等をすることを目的としています。

学びの形態には、通常学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校など個々のニーズに応じた学びの場が保障されています。これにより、障害のある子どももない子どもも「学ぶ機会」が保障されています。

さらに学校や教育機関等には、障害のある子どもたちが学ぶ権利を守るため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が2013年6月に制定され、2016年4月1日から施行されました。その中で、「合理的配慮」を行うことが法律で義務付けられました。障害のある人が仕事や学業、日常生活を適切に行えるように、状況に応じた配慮を行うことを合理的配慮と言います。

これに対して、「インクルーシブ教育」は、「子どもたちの多様性を尊重し、障害の有無にかかわらず、『すべての子どもを包含する』教育方法」を指します。

障害のある子もない子も一緒に教育を受けることで、「共生社会」の実現を目指すことが大きな目的です。2006年の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)は2008年5月に発効されました。みんなと同じことも大切にしつつ、「みんなと違うこと」を受け入れる心を育むことを大切にしています。

特別支援教育とインクルーシブ教育は、共に子どもたちの成長と発達をサポートするために重要なアプローチであることにはかわりません。しかし、二つには大きな違いがあります。それを以下で整理していきます。