職員室の人間関係をよくするために、管理職は何をすべきか?

教員同士のギスギスした関係から、校務を果たせなかったり、休職へと追い詰められたり…。学校における職場環境の改善は喫緊の問題です。職員室の人間関係をよくするために、管理職は何をするべきしょうか。若手もベテランものびのびと働いていると評判の長野県小諸市立野岸小学校を訪ね、丸山穣校長に話をお聞きしました。

目次

コミュニケーションを活性化

小諸市立野岸小学校の丸山穣校長は「これをやれば教員の同僚性が高くなる、というような画期的な方法があるわけではありません」と前置きしながら、同校で行われている、教員間のコミュニケーションの活性化につながっていると思われる方策を3つ教えてくれました。

①若手とベテランがペアを組む

同校では1学年に2クラスあり、それぞれの学年で若手教員と、ベテランやミドルリーダーがコンビを組んでいます。例えば、ある学年の1組の担任が40代か50代の教員であれば、2組は20代の教員で、ベテランから若手へ、一対一で授業のノウハウを教える体制ができています。同じ内容を指導しているので、若手の教員はわからないことがあったときにベテランに相談しやすくなります。この仕組みによって、若手をフォローすることができ、ベテランの知識や経験も生かすことができているのです。

昨今は、全国の職員室で世代間の交流が減っているとの指摘がありますが、同校では若手の教員たちは上の年代の人たちとの接点を必ず持つことになり、職員室の人間関係は、学年ごとのコンビがベースになっているそうです。

②校務分掌は一人一役

校務分掌は、一人一役で割り振り、担当する仕事を各自が責任を持って行うことになっています。これは前校長がつくったシステムだそうですが、教員はわからないことがあったら、そのセクションを統括している課や部の責任者に聞きに行くことになり、結果として、教職員間でのコミュニケーションの量が増えています。

「一人で担当することに不安を感じる人もいますが、わからないことがあるからこそ、いろいろな人に聞きに行くのです。このしくみには、『わからないことがあったら、先輩などに相談できる教員になってほしい』というねらいもあります」(丸山校長)

③児童理解のものさし

「教員たちが職員室で子どもについて話をするときに、視点を揃えたほうが話しやすいと思うのです。そこで、『児童理解のものさし』を提案しました」(丸山校長)

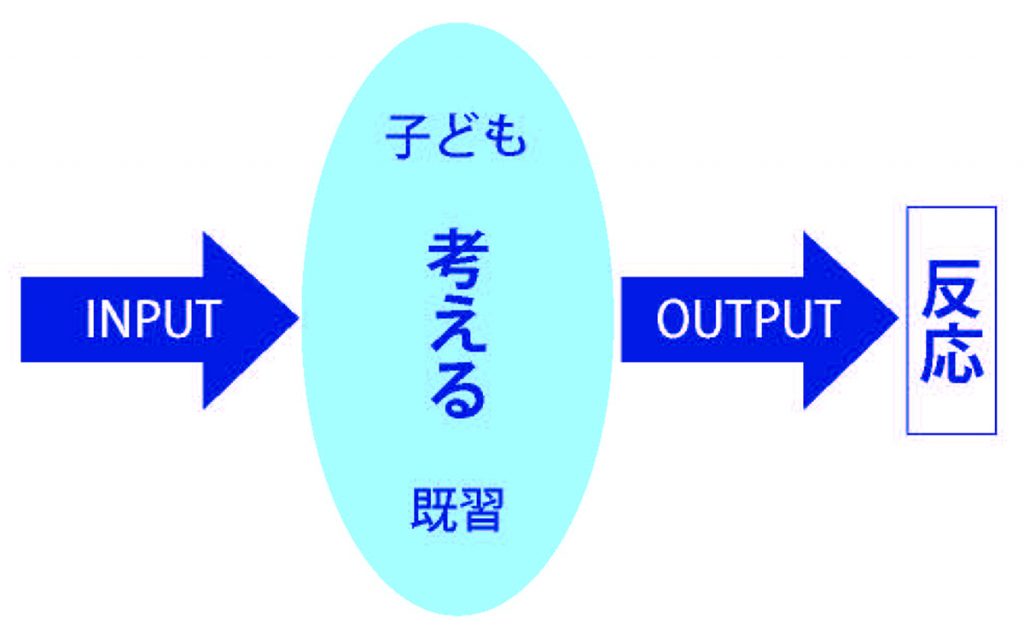

下の図を見てください。これはアクティブ・ラーニングのやり方を、丸山校長がアレンジしたものです。例えば、児童集会の最中に、委員会名が書いてある札が風で落ちたのを見ました(INPUT)。子どもは、拾ってあげたほうがいいのかな、でも、みんなが静かに座っているのに自分だけ一人で行くのは恥ずかしいな、などと今までの経験を踏まえて考えます。そして友だちに相談し、最終的にはさっと出ていって札を拾って戻してあげます(OUTPUT)。その様子を見ていた友だちはにっこりします(反応)。

●児童理解のものさし

「この図に当てはめて考えると、教員間に共通のものさしができ、話しやすくなります。例えば、『あの子はインプットが○○なんですよね』、『あの子のアウトプットにどういう支援ができると思いますか』のように話をすることができ、言いたいことが伝わりやすくなるのです」(丸山校長)