戸ヶ﨑勤教育長⑷|学習指導要領は「日常使いする分かりやすい手引き」へと変えていく必要がある 【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#06】

前回は、中央教育審議会(以下、中教審)や分科会、部会などの委員を務める埼玉県戸田市の戸ヶ﨑勤教育長に、ICT活用や働き方改革に関わる問題を中心に話を聞きました。最終回となる今回は、カリキュラムの問題や地域・保護者への伝達、さらにこれまで日本の教育が大事にしてきたよさなどについて聞いていきます。

目次

カリキュラム・オーバーロードとワーク・オーバーロード

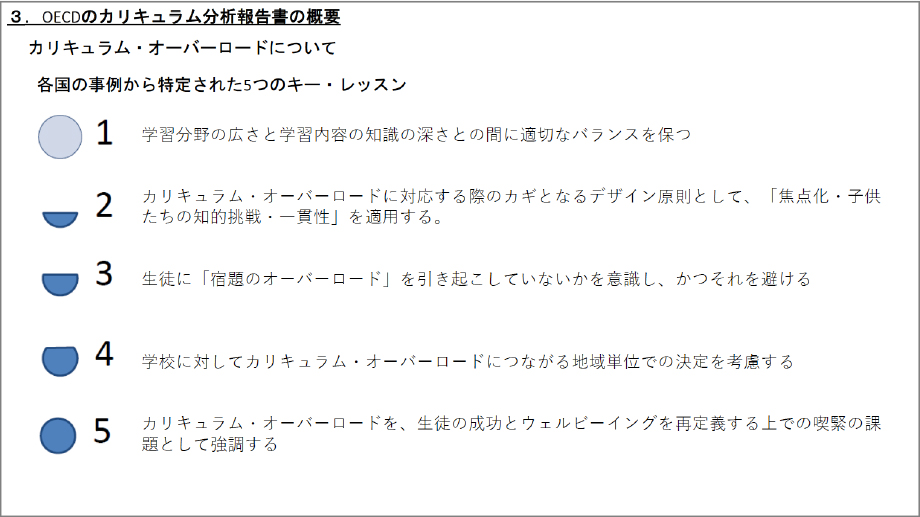

前回、働き方改革に関わるお話をしましたが、これに関わる問題として、カリキュラム・オーバーロードとワーク・オーバーロードがあります。「この2つは切り離せないものなので、一体的に考える必要がある」と仰る方は少なくありません。確かに切り離せないものではありますが、教育課程について議論をしている間の一旦は、切り離して考えるべきだと私は思っています(編集部付加資料1参照)。

【資料1】カリキュラム・オーバーロード改善に向けたキーレッスン

教師の環境整備などを理由に、子供が学ぶべき内容や時間と教育条件などとがバーター関係となり、教師の事情で子供たちの未来が左右されることには到底首肯できません。単に授業時数を減らせばよいなどという短絡的な議論は極めて危険だと思っています。また、私の知る限り、カリキュラム・オーバーロードは、国内では「教育課程や学習内容の過積載」という漠としたイメージがもたれているだけで、問題の背景や要因などの共通理解がほとんどされていないように思います。分析は大変むずかしいのも理解していますが、厚い教科書・入試の影響・授業づくりの実態など、「教育課程や学習内容の過積載」や教師の負担感の正体は何なのかをもっと考える必要があると思っています。

もしかしたら学習指導要領自体の問題ではないかもしれません。内容が増えただけでなく、それ以上に教師に授業のオーナーシップがないことによる「やらされ感」が影響している可能性もあります。大量の内容を教え込むのではなく、内容を大ぐくり化して、教師の裁量を高めていくことや「Less is more」の考え方を一層重視していくこともさらに検討していくべきと思います。前回、教科書の問題を考察しましたが、教師主語の部分を減らしながら、児童生徒が主語の部分を豊かにする、行政も学校現場もそうしたイメージをもって臨むことが大切ではないかと思っています。

子供や保護者にも学習指導要領の理解を

先に学習指導要領の伝達講習会の方法の見直しについてお話をしましたが、学習指導要領の趣旨を実現していくためには、学校や教育委員会だけでなく、保護者や地域の理解を図っていくことも必要です。保護者はもちろん、地域も巻き込んでその趣旨を理解していかないと、「社会に開かれた教育課程」だけをとっても、真の実現はむずかしいと思います。そのためには、今後は新たに、地域や家庭向けの学習指導要領の伝達講習会なども行ってもよいと思います。学習指導要領の趣旨を、専門用語を少なくして、分かりやすく保護者や地域に説明するのです。

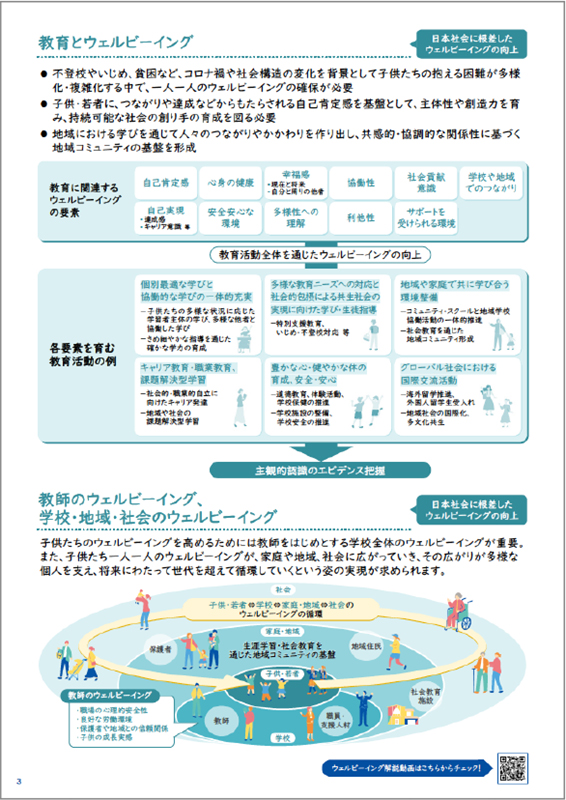

例えば、第4期の教育振興基本計画(2023年6月16日閣議決定)の中では、「well-being」という言葉が前面に出てきていますから、今後、学習指導要領が改訂されるときには入ってくるかもしれません。訳語も定かでなく、概念も多義的なこの言葉が今後の学習指導要領でどう用いられるのか注目しています。そもそも、「well-being」という言葉の本質的な意味をきちんと理解している人がどれくらいいるでしょうか。幸福感や良くある状態などと直訳しても、「well-being」が達成できている子供像を考えるには不十分で伝わらないでしょう(教育振興基本計画には可能な限りの説明がなされていますので、是非ご確認ください)。(編集部付加資料2参照)

【資料2】第4期教育振興基本計画リーフレット

昔から「楽しい学校にしよう」とか、「笑顔あふれる学校にしよう」というようなことは現場ではよく言ってきています。それと「well-being」はどう違うのでしょうか?

こども基本法が制定され、その基本理念の1つに、「こども自身に直接関係する全ての事項に関して、年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を表明する機会と多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」が規定されました。こどもまんなか社会の実現に向けては、今後の学習指導要領は、子供に向けても分かりやすく説明して意見をもらう必要もあるのかもしれません。どんなにすばらしい答申や学習指導要領を作成しても、それに関わる一人一人に伝わらなければ、それは画餅に帰してしまうことにもなりかねません。だからこそ、学ぶ主役である子供たちも含めて全ての関係者に伝え、理解してもらえるよう我々教育委員会や学校も言葉を尽くす必要があろうと思います。それは簡単ではないと思いますが、そうしていかなければならないと思います。