戸ヶ﨑勤教育長⑶|「よさ」の理解のために、「よくなさ」を理解する授業も重要【教育キーパーソンにインタビュー! 令和の教育課程「その課題と未来」#05】

前回は、中央教育審議会(以下、中教審)や分科会・部会などの委員を務める、埼玉県戸田市の戸ヶ﨑勤教育長に、授業づくりを考える上で重要なポイントとなる単元のあり方を中心に紹介していただきました。今回は、ICT活用や教員養成・研修の課題や改善方向について聞いていきます。

目次

「よくなさ」を知ることでよさが分かる

これからの新たな学びを進めていく上で、ICTをマストアイテム化することは、当然のことでしょう。しかし、ICTを使ってどういう学びをするのか、「深さ志向」でしっかり考えていくことが必要です。使うこと自体が目的化してしまっては、技術的には新しいことをやっていても、深みのない授業になってしまう危険性があります。最近気になっているのは、スマートであっても軽い授業が少なくないことです。ICTを使って子供たちがそれなりに活動しているものの、深く考える場面、つまり「熟考」している場面を見ることが少ない気がします。

「ICTを活用し、効率的な授業を行うことで、子供に考えさせる時間をつくる」という言葉をよく聞きます。しかし、効率性を重んじるばかりに、子供が失敗したり、悩んだりして、立ち止まって熟考する場面が削がれてしまってはいないでしょうか。常時活動して情報を広く集め、視野を広くすることばかりに目が行っていて、「深さ志向」になっていないのではないかと危惧しています。効率的にゴールに辿り着かせ、子供たちを分かった気にさせるのではなく、失敗や悩みを通して、本質的な概念をつかんでいくことが大切です。

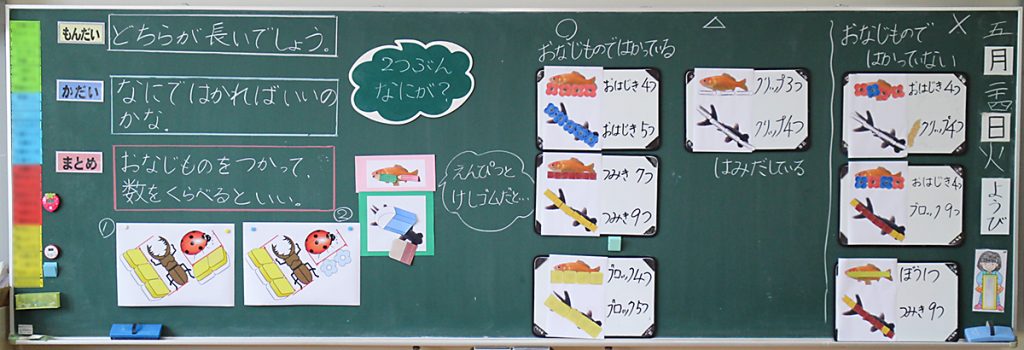

改めて認識すべきことは、習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付け、より深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見い出して解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」の実現です。その際、見方・考え方などの「よさ」を理解するには「よくなさ」を理解することが重要だと思っています。「よさ」との対比であえて「よくなさ」と表現しましたが、子供たちが「ああ、こういうものを考えればよいのか」「確かにこういうやり方のほうがよいな」と、よりよさを実感するために「よくなさ」の経験や理解は大切なことです。そう思うがゆえに、最近の授業の流れを見ていると、「よさの押し売り」というか、子供たちによさばかりを強調している場面をよく目にします。

「よくなさ」の経験により、教師がよさを強調しなくても、子供は自らよさに気付けるのです。

この「よくなさ」の経験や理解は、授業の効率だけを考えていてはできません。不便さや不自由さを、授業の中に意図的に入れていくことが必要なのです。そのための方法の1つとして、昔から授業の上手な教師は、「先生はこう考えたんだけど、どうかな?」と、あえてよくない例を随所で示していました。そうすると、「先生、それは違うよ。だって…」と、その間違いの問題点はどこか、どうすればよりよい解決になるか、子供たちが自ずと考え説明し始めます。その過程で、より本質的な理解をしていくわけです。

あるいは、私自身がこだわっていたのは、「想像説明」です。自分の考えを示してから、本人が説明するのではなく、「Aさんのこの式は多分、こう考えたんだと思う」と説明するのです。そこで、本人が「いや、ぼくはそう考えたのではなくて…」となれば、それが協働的な学びの1つの足がかりにもなります。

そうやって、(身に付けるべき概念の外にある)失敗や間違いを取り上げたり、(自分の考えの外にある)他人の考えを取り上げたりすることで、子供たちはより確かに新たな概念や、そのよさを獲得することができるのです。そのような学びの場面は、効率ばかりを追ってしまうと出てきません。

そのような対比効果は教師にも必要で、私は、ICTを日常的に使うようになった現場の教師に向けて、「ICTを使わず、究極のチョーク&トークの授業を、年に何度か意図的にやってみたら」と言っています。(本市の全小中学校の教室からはチョークは消えていますが)板書と会話だけで子供たちを引きつけるような授業をするのです。それに取り組んでみると、「ああ、ここは口で言うよりも、画像を見せたほうが分かりやすいな、ICTを使ったほうが効果的だな」ということも見えるでしょう。もしかしたら、「先生、そこはパソコンを使わせてよ」と子供から言われることだってあるかもしれません。

そのように、「よくなさ」を知ることでよさが分かるわけで、あえて失敗したり、困難を感じたりすることで学ぶことはたくさんあるのです。