日本初開催! ギフテッド教育の国際会議に密着! ~アジア太平洋ギフテッド教育研究大会2024ルポ・前編~

2024年8月17日~20日の4日間、ギフテッドをテーマにした国際会議「第18回アジア太平洋ギフテッド教育研究大会(APCG2024)」が、香川大学(高松市)で開催されました。ギフテッドの国際会議が日本で開催されるのは初めて‼ その様子を密着レポートします。

目次

26の国や地域から、ギフテッド教育の研究者が集結

今回の研究大会では、世界の26の国や地域から、教育に携わる研究者が集結しました。

日本からも研究者はもちろん当事者、保護者、教員、医師などが集い、才能教育の実践事例など、約170件もの発表がありました。

来場者受付

来場者の受付→ワークショップ→オープニングセレモニーの様子を時間軸に沿ってご紹介しましょう。

インドのギフテッドも悩みは同じ!?

「ギフテッドの生活における仲間」ワークショップ

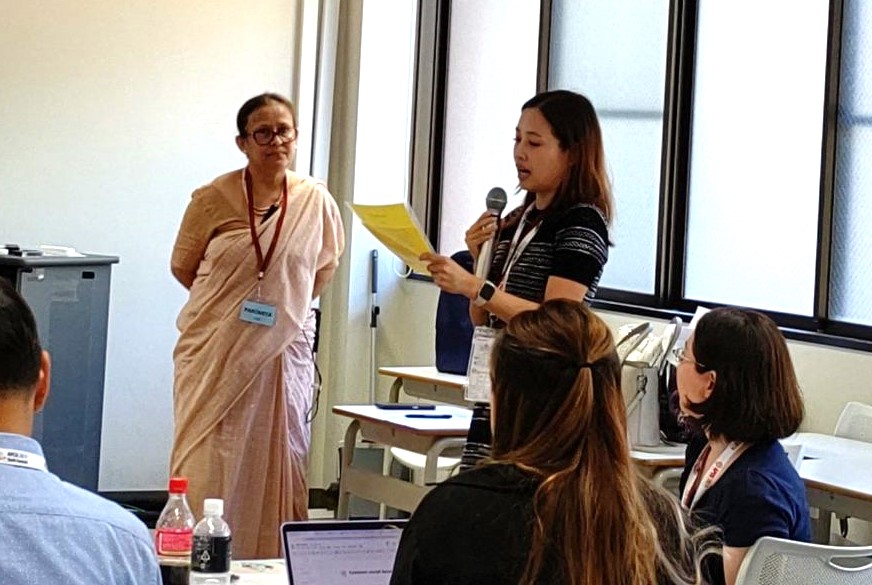

トップバッターであるインドの研究者、バロミタ・ロイ博士は、ギフテッド同士の交友関係について考えるワークショップを開催していました。

異国の人と話ができるグルーピング

事前申込制のワークショップだったので、なるべく異なる国の人同士で話し合いができるようなグルーピングがされていました。

インド・サウジアラビア・オランダ・香港・台湾・オーストラリア・ロシア・日本などの国の人たちが簡単な自己紹介の後、各グループに渡された議題について20分のグループワークを行います。

議題はこんな感じです。

<議題例> ギフテッドの自尊心と自己概念

- ギフテッドは友達関係についてどう考えているのか?

- 高い知能は人間関係にどのような影響を与えるのか?

- 友達関係は、ギフテッドの社会的・情緒的な発達にどのような影響を与えるのか?

- 「ギフテッドである友人」と「そうでない友人」、ギフテッドに与えるそれぞれの影響はどのようなものか?

- 友達との関係は、ギフテッドの自尊心と自己概念にどのように影響するのか?

<議題例> ギフテッドの社会性や感情

このグループの議題は「ギフテッドの社会性や感情」で、こんな話がされていました。

ギフテッドはASD(自閉症スペクトラム)と誤診されるケースも少なくないが、多くのギフテッドはとても社会性が高い。

ただ、子供の頃はギフテッドに共通して見られる抽象的思考の発達が先立ち、周囲と話が合わない場合もある。本来、多くのギフテッドは人間関係を上手に作る力を持っているのに、もったいない!

グループワークの後は、「菊・桜・菫・菖蒲・蓮」と、日本の花の名前がつけられた5つのグループが、それぞれの成果を全45分かけて発表し合います。その後、それらをロイ博士がコメントしつつまとめていきます。

様々な国の人の意見を聞きながら、筆者はこんなことを思いました。

どこの国のギフテッドも、似たようなことで困っているんだな…

ロイ博士のコメントの中で、下記が印象に残りました。

「通常の教室」にいるギフテッドは、(彼らの育ちに必要な)教育的ニーズを満たしてもらえていなかったり、仲間から排除されていたりするなど、環境要因による社会情緒的ネグレクトやトラウマリスクが高い可能性があります。一方で、ギフテッドは標準グループと比較すると心の回復力があり、心理社会的適応が優れていることが示唆されています。

今回の研究大会のテーマは、「才能ある子供たちの心、生活、コミュニティを変革する教育環境」です。

ギフテッドに対して、「教育的ニーズを(まだあまり)満たしていない」とか「仲間から排除されるリスクに対してケアをするという発想が(まだあまり)ない」と感じられる日本の現状は、世界的には社会情緒的ネグレクトという状態なんだと気が付きました。

頭では理解していた「ギフテッドは世界で議論されているテーマである」という「知識」が、このワークショップを通じて、実感として理解できた気がします。