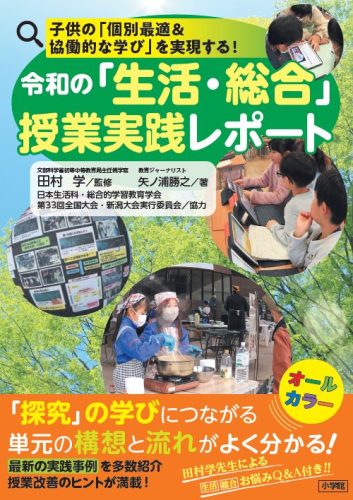

小学校「生活・総合」の授業づくり最新事例が満載!『令和の「生活・総合」授業実践レポート』(監修/田村学)

AI時代に子供たちに必要不可欠なのは、自ら問いを立て、深く探究する力です。このたび小学館から刊行した書籍『子供の「個別最適&協働的な学び」を実現する!令和の「生活・総合」授業実践レポート』は、その探究の授業づくりのエッセンスを凝縮した一冊です。

本書は、6月22日・23日に新潟市で開催される日本生活科・総合的学習教育学会の第33回新潟大会で授業公開予定の先生方の実践を掲載。探究の授業をつくるためのヒントに富んでいます。

画像クリックで試し読みできます

↓↓↓

目次

子供と先生の息づかいが伝わる授業対話例を多数収録

本書の中心となるのは、新潟県で生活科・総合的な学習の時間(以下、総合学習)の実践研究に取り組んでおられる先生方の実践紹介です。小学校1年から6年まで各学年1名ずつの先生の実践を、それぞれ12ページにわたって丁寧に紹介。授業を直接取材し、子供と先生の対話の様子を、息づかいが伝わるように記しているのが特徴です。

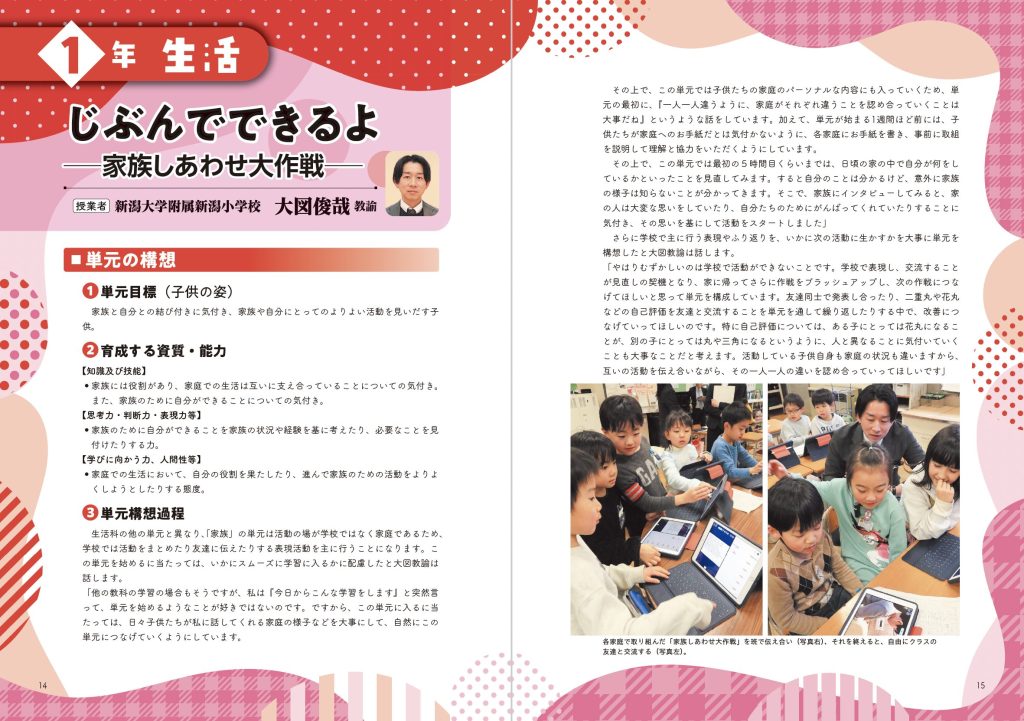

授業者/新潟大学附属新潟小学校 大図俊哉教諭

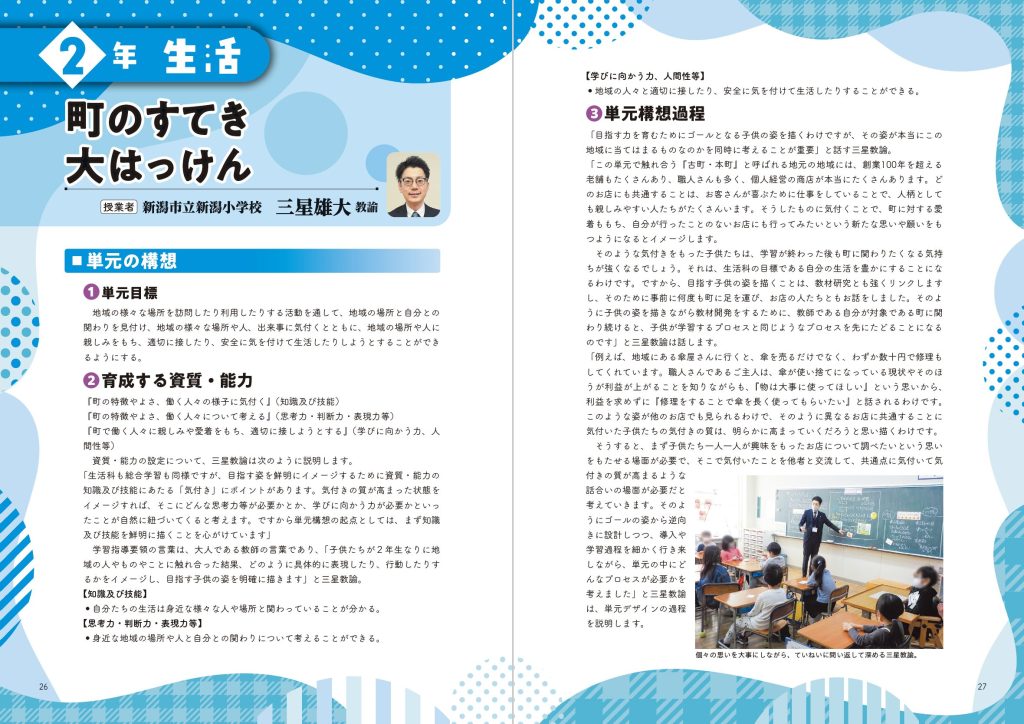

授業者/新潟市立新潟小学校 三星雄大教諭

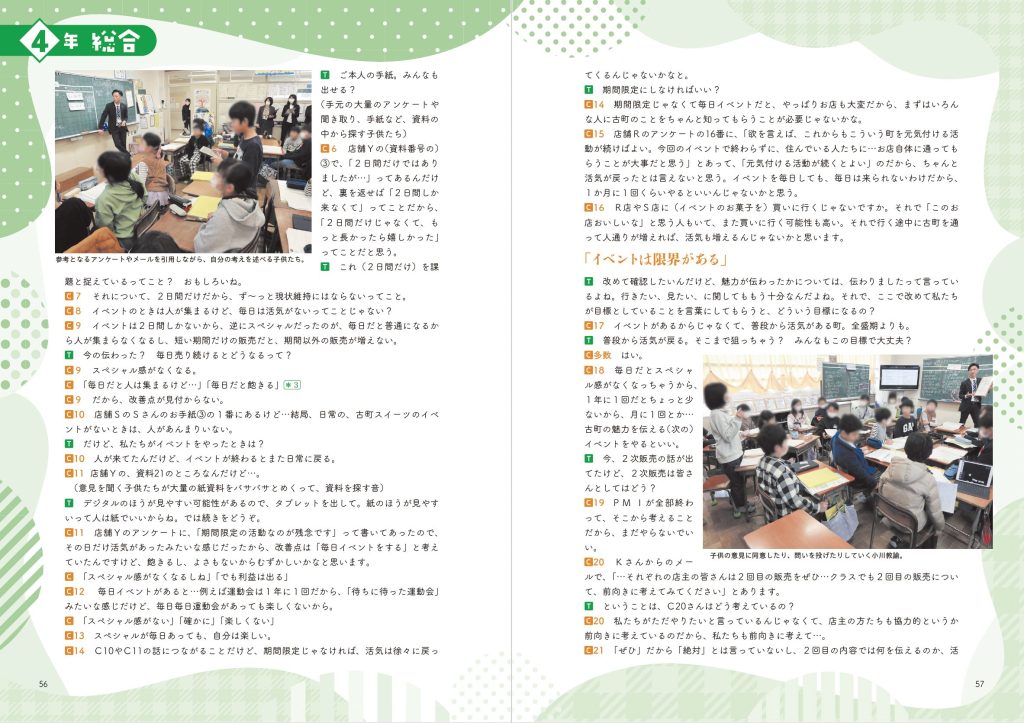

例えば、新潟市立新潟小学校の小川雅裕教諭の4年生の実践。子供たちは、地域活性化のために開催した商店街でのイベントの振り返りから、「活気」とは何かを探究します。

「活気があるっていうのは、イベントに関係なく普段から人がいる」

「人がいただけじゃ、活気があるとは言わないんじゃないかな」

「古町に住んでいる人が、『古町っていい町だな』と思うことも活気につながるんじゃないかな」

子供たちは、真剣に「活気」の意味を探究します。そんな学習場面を丹念に紹介するだけでなく、なぜこの探究がデザインされ、どう探究が深まったのか、単元の意図なども分かりやすく説明しています。

授業者/新潟市立新潟小学校 小川雅裕教諭