生成AIを1年生から9年生まで全校で活用する【実践のポイントを分かりやすく解説! 生成AI活用の授業づくり「まずはココから」#03】

前回まで、学校現場で生成AIをどのように活用していけばよいか、堀田龍也教授(東京学芸大学大学院)のお話を紹介しました。今回からは、実際に先進校ではどのように学校体制を整えつつ、生成AIを活用してきているのかについて、昭和の時代から40年以上にわたってICT活用の先進自治体として知られる茨城県つくば市の市立みどりの学園義務教育学校(2023年度、文部科学省リーディングDX推進校、AIパイロット指定校)の実践を紹介していきます。

目次

「生成AIとは何か?」についての校内研修からスタート

みどりの学園義務教育学校では、どのように生成AIの活用をスタートし、現在、どのように実践が進められているのでしょうか? 同校の実践研究をリードするとともに、中央教育審議会初等中等教育分科会の「次期ICT環境整備方針の在り方ワーキンググループ」の委員も務める中村めぐみ教頭は、次のように説明します。

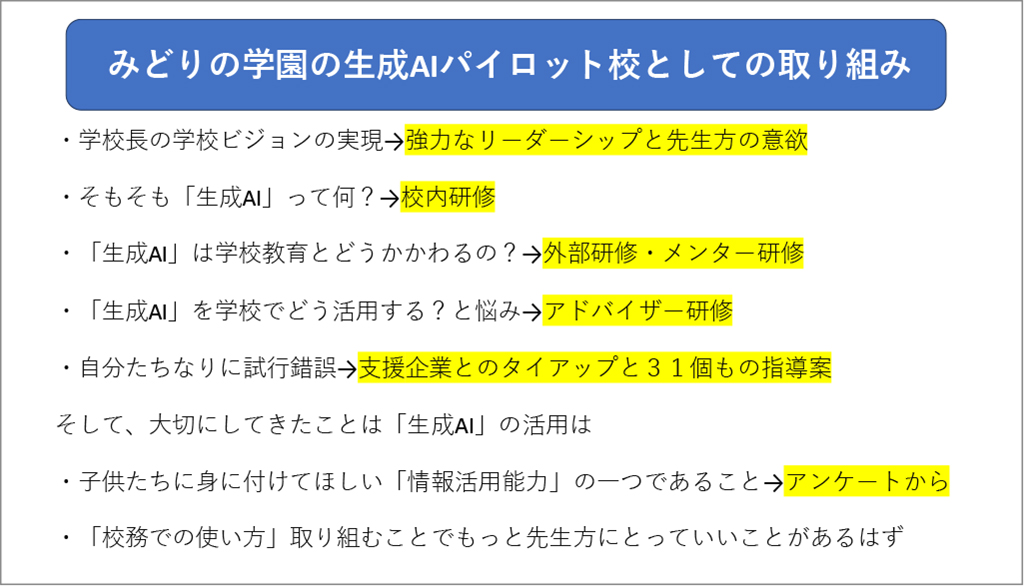

「つくば市は古くからIT、ICTなどを活用した教育に力を注いできており、本校は2018年に先進的にICT活用を推進する義務教育学校として開校しました。ですから2022年に生成AIが話題になり、11月にChatGPTが公開されて注目される状況を受け、当時の谷池真彦校長(2024年度に異動)が2023年度当初に、生成AIをきちんと本校の学校教育に組み込んだグランドデザインを作成しました(資料1参照)。それを受けて、『教員はその教育ビジョンを、どのようにすれば実現できるか』ということで、私たちも具体的な手立てを考え始めたのです。それと並行して、文部科学省の研究指定も受けました。

【資料1】 みどりの学園義務教育学校のグランドデザイン(2024年度)

そこで最初に、『生成AIとは何か?』についての校内研修を始めました。ただし、我々教員だけで生成AIについて調べ、語り、学び合うことには限界があります。そこで本市が提携しているMicrosoft(2014年に協定締結)に相談し、ちょうど生成AIの活用も同社のCopilot活用が前提となっているため、Copilotの具体的内容も含め、生成AIの概念や今後の教育現場における活用に関する提案などについて、メンター研修をしていただきました。

その研修を受けた上で、我々は教員として、Microsoftの生成AIに関する理念を授業の中にどう組み込んでいったらよいかということを、ゼロの状態から知恵を絞り出していきました。そして、『こんな場面で使えそうだ』『こういう使い方はいいよね』『こういう使い方はダメだね』と、具体的な場面を想定しながらいくつもアイデアを出し、31もの指導案が生み出されたのです(資料2参照)。

【資料2】 みどりの学園義務教育学校での取組の過程

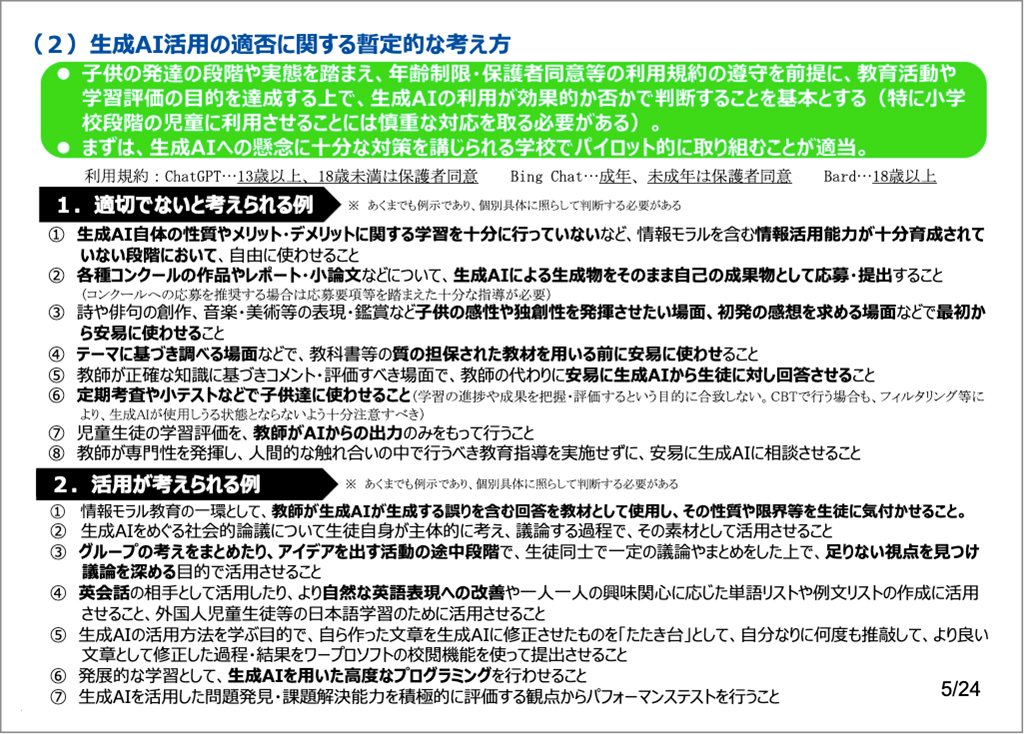

そうしているうちに、2023年7月に文部科学省から『初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン』が示されたのですが、それを見てみると、我々が想定した授業の中にはできないこともいくつかありました(資料3参照)。例えば、利用の年齢制限だとか、正解不正解を問うようなことなどがそれです。ですから、それらを確認して問題のありそうなものは外し、ガイドラインにのっとった授業アイデアだけを抽出していったのです。

【資料3】生成AI活用の適否の例(文部科学省、ガイドラインより抜粋)

そうして残ったものを実際に授業の中でやっていこうということになりました。その最初の取組では、先生が実際に授業を行っていくことと並行しながら、本校は外部企業との連携も推進しているため、企業がもっている生成AIの活用の仕組みについても研修を進めていったのです。例えばSoftBankさんが、どうやって生成AIを活用しているかといったことについて、アドバイザー研修をしていただいたこともありました。また、ゲストティーチャーを迎えて、生成AIについての子供たちの科学的理解を促進しながら、生成AIを活用した体験的な授業をやっていただいたこともあります。

このような実践は、まず中学生を対象に進めていきました。それは活用できる年齢の制限(例えばChatGPTは13歳以上対象で、18歳以下は保護者の許諾が必要)もあったからです。ただ本校では、『1年生から9年生まで全校で活用する』ことを掲げています。では、どうやったら全学年で活用できるかということで、谷池校長先生がTeamsのchatで全職員に向けて、『まずは日常生活や校務で使ってみてください』と伝え、その活用状況を確認していく形で、全員が使っていくようにしていきました。

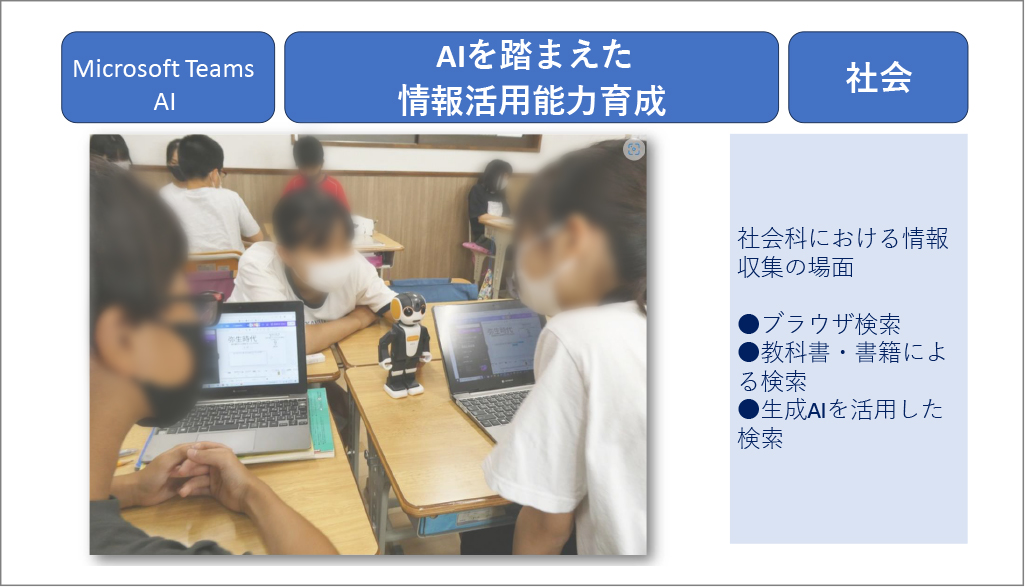

そのようにして活用の活性化を図り、例えば小学校の低学年などでは、生成AIと連携しているロボホンを活用したり(資料4参照)、授業中に先生が子供たちに質問を聞いて、プロンプトを入力するスタイルで活用をしたりしていきました」

【資料4】 小学校の子供たちがロボホンを活用した際の授業の様子