説明ミッションとは【教科担任制 最前線!! 算数専科を楽しもう】⑥

今回は、説明ミッションについて紹介します。説明ミッションは、協力ミッションの中に組み込んで授業をデザインしています。この説明ミッションを授業でデザインするときに大切なことは、子供たちが問題を解き終わったら、その後説明するということを初めから知っておくことです。つまり、説明する前提で問題を解くことが重要です。

執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也

目次

学びの深さをデザインしよう

みなさんは、授業をデザインするときに、学びの深さについてどのように考えておられるでしょうか?

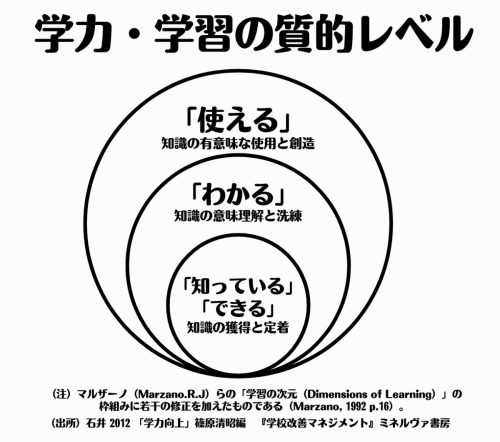

私は、石井英真先生が『授業づくりの深め方「よい授業」をデザインするための5つのツボ』(ミネルヴァ書房・2020年)にて紹介している「学力・学習の質的レベル」を参考にしています。

学力・学習の質的レベルとは、3つのレベルで捉えることができ、

- 「知っている・できる」レベルの課題

- 「わかる」レベルの課題

- 「使える」レベルの課題

があります。

「知っている・できる」レベルや「わかる」レベルの課題はイメージできるけれど、「使える」レベルって何だろう? と思った方はいないでしょうか?

「使える」レベルは、知識・技能の総合的な活用力を問うような問題です。

「使える」レベルの思考を試す課題は、高次さと深さを統合するような「真正の学習」となっているので、教科書の単元末に1問程度紹介されている程度のことが多いのです。単元によっては、載っていないこともあります。そのため私は、教科書以外の問題集から使えるレベルの『ジャンプの課題』を授業に取り入れるようにしています(ジャンプの課題に関しては、第4回の記事参照)。

「わかる」レベルの課題とは、概念の意味理解を問うような課題です。算数の学習でいえば、単に問題を解けるようになるということではなく、「問題で問われていることがわかり、その解き方を他者に説明する」ような課題のことを指しています。

今回は、この「わかる」レベルの課題(特に「他者に説明する」)を、授業でどのように取り扱えばよいのかを考えたいと思います。

私は、これまでは以下のような方法を取ってきました。

①子供が各自でノートに自分の解き方(考え方)を書く。

②ペアの子供で説明し合う。

③大型テレビに子供のノートを映して、数人の子供に説明させる。

しかし、この授業の進め方は、①や②を自分1人ですることが難しい子供にとっては、かなり高難易度になることになります。そのため、机間指導をして、自分1人では考えることが難しい子供に個別対応してきました。今になっての大きな反省ですが、個別対応をしているときは、全体ではなく、どうしても気になる子供、つまり個に目が行きがちでした。それゆえ、いつの間にか授業をしているときの私の目は課題のある子供ばかりを追うようになっていったのです。まさに、木を見て森を見ずという状態です。

では、どのようにすればよいのでしょうか?

私の答えは至ってシンプルです。教師の個別対応を減らし、子供が対話しやすい学習環境と場のデザインにすればよいだけです。

例えば、

①学習形態の選択(ペアやグループにする、もしくは自由に立ち歩ける)

②友達に気軽に「わからへん」と話しかけられる授業の雰囲気

つまり、どのように書けばよいかわからない子供が、「なぁなぁ、いっしょに考えよ」と言える距離と言える空気感のある授業の場を作ることがまずは必要だと思います。このようにすることで、教師は全体を見ながら、子供同士の対話を通して、気になる子供の学習の様子を見取ることができます。

では、「わかる」レベルの課題を授業の中でどのように取り入れることができるのか、私の実践例をもとに紹介します。