「40分授業午前5時間制」とは?【知っておきたい教育用語】

東京都の目黒区では、文部科学省の「研究開発学校」の指定を受け、「40分授業午前5時間制」の特色ある教育課程の開発に取り組んできました。新たな教育課程の在り方を提案する「40分授業午前5時間制」とはどんなものなのかを解説します。

執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴

目次

子どもの学び方の改善と教員の負担を軽減する「40分授業午前5時間制」

【40分授業午前5時間制】

午前中に40分間の授業を5コマ集中して行うこと。東京都目黒区や神奈川県横浜市の学校などで積極的に実践され、導入例は全国的に広がっている。学校の授業時間数や教科増加に伴う負担感の低減と、子どもの学び方の改善を目指した取組として注目されている。

学校週5日制完全実施の2002年度の当初、それまでの週6日制から授業日数と授業時間数が減少することに伴い、学校で扱う指導内容を少なくし、子どもが主体的に学ぶ力を重視する方向に教育改革が進められていました。

しかし、その後の、いわゆる「学力低下」への対応や小学校外国語などの教科の増加、ICT活用教育や防災教育など現代的な課題対応のための「○○教育」の導入により、指導教科や内容と授業時間数が増加しました。

例えば、小学校高学年の時間割では、週29~30コマ(1コマを45分、1単位時間とする)確保しなければならない状況となりました。水曜日は5時間授業で、あとは6時間授業といった具合です。6時間目終了の場合、子どもの下校が完了したら教員の職務時間はすでに60分も残っていないという状態になります。教員が子どもと向き合う時間、授業準備の時間、校内組織で会議を行う時間などが不足し、勤務時間を大幅に超えて職務するという状態の恒常化を招きました。

目黒区教育委員会は、文部科学省の指定を受け、1単位時間を40分として、午前中に5時間(コマ)を実施し、午後の時間にゆとりのある教育課程を実施することにしたということです。

午前中に25時間(5コマ×5日)確保できるので、午後は1時間(コマ)組みこめばよいということになり、子どもの下校時間が早くなります。曜日によっては午後に総合的な学習の時間を2単位時間連続で行い、結果的に7時間目まで実施すると、他の曜日は午前中で終業し、子どもは下校ということも可能になります。

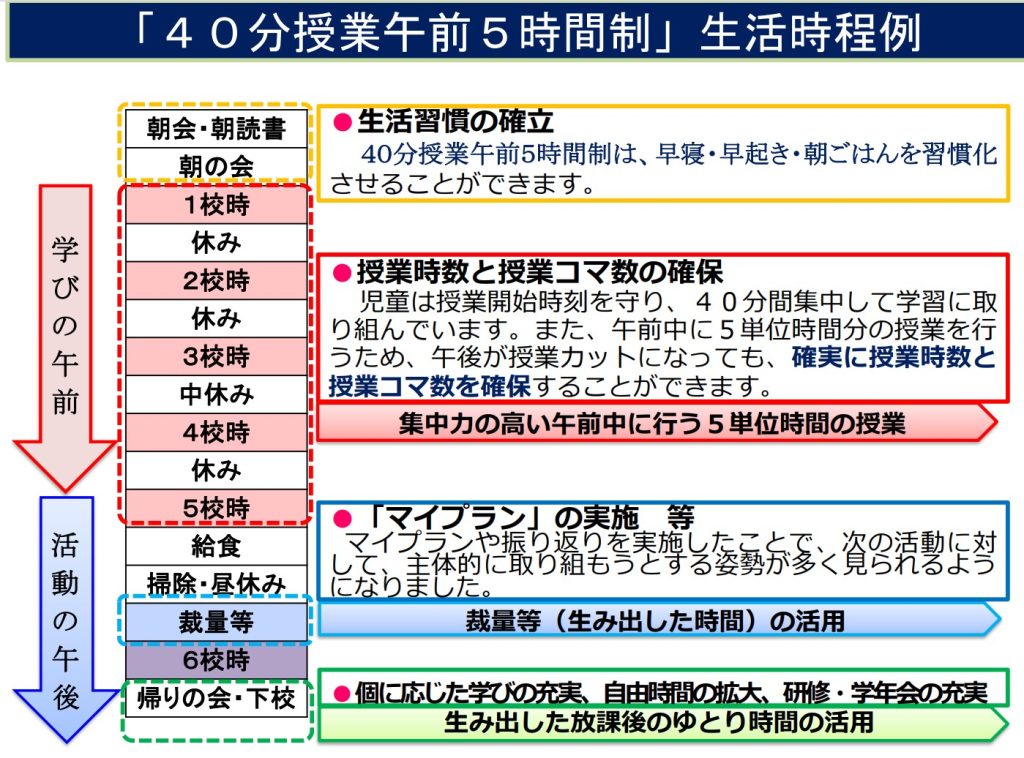

40分授業午前5時間制の生活時程の例

下図は、目黒区が公開している「本区の特色を生かした教育課程『40分授業午前5時間制』の推進」の一部です。この生活時程例を基にして、各校の実態に応じた週時程を創意工夫しているということです。

また、下表は目黒区の公立小学校における生活時程の一例です。

この小学校の場合でしたら、7時間で終了する曜日でも15時10分には終業となり、個別な指導が必要な子どもへの対応や、教員の教材研究および研修などの時間を確保しています。