教科として求められる力の育成と自力的、自律的に学ぶ力の育成は両立できる【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第6回】

前回、新潟県佐渡市立新穂小学校の椎井慎太郎教頭が、自力的、自律的な子供を育てるために、個別最適な学びのある(かつ協働的な学びとのバランスの取れた)単元・授業づくりを行う理由について紹介しました。そこで今回は、実際に個別最適な学びのある単元の事例について話を伺います。

目次

事例地の複線化、学習のめあての複線化、学習の方法の複線化を意識

椎井教頭は個別最適な学びを、個々が学びの内容や方法などを自由に選択する「複線型」の学びと呼びます。その上で、個別最適な学びと協働的な学びや一斉授業の学びなどのバランスの取れた単元を「単線と複線のある単元」とし、その実践事例を紹介してくれました。

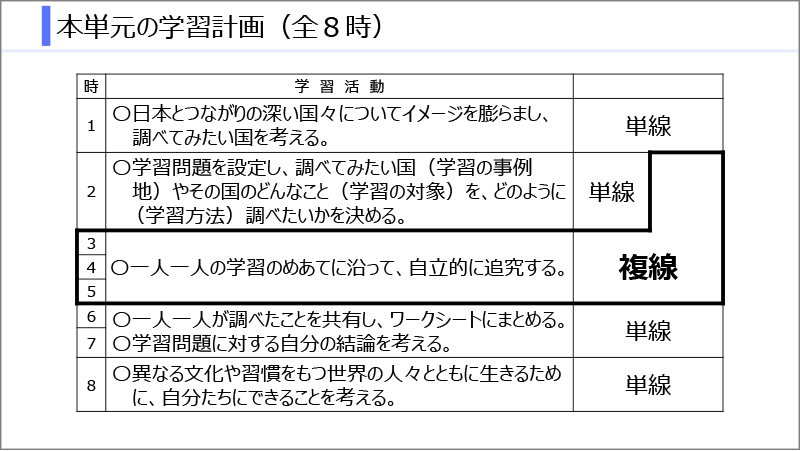

「今回紹介するのは、私が6年生の『日本とつながりの深い国々』で行った単元の実践例です。この単元は学年の最後に近い単元なのですが、教科書通りに進めていくと、いくつかの国を指定通り順番に学んでいくようになっています。つまりずっと単線の授業で、『今日は中国について学ぶよ』『今日は韓国だよ』『今日はアメリカね』となるわけです。しかし、6年間の最後でそのような学びに終始してしまうのはもったいないと思い、複線型の学びを取り入れた単元構成にしたいと考えました(資料1参照)。

【資料1】

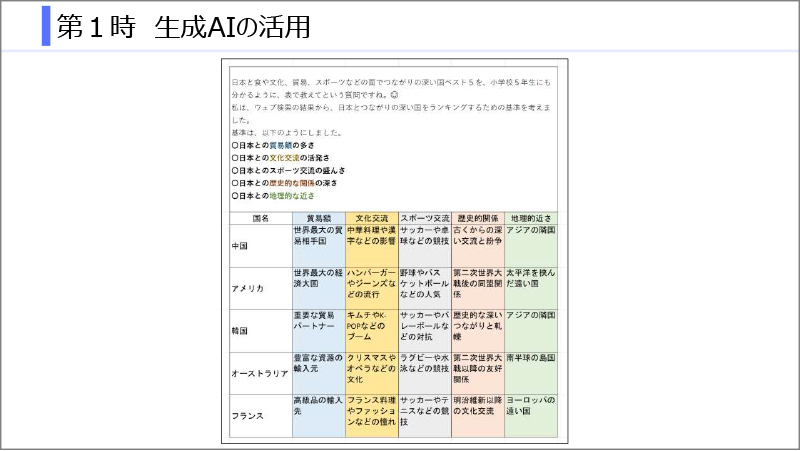

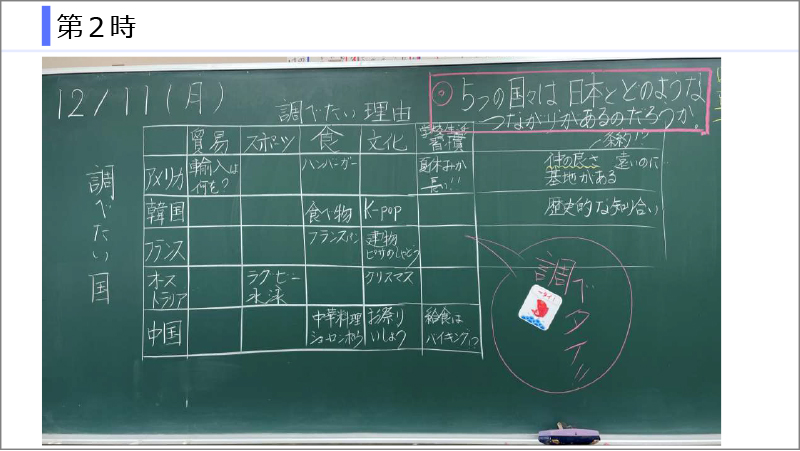

ただし、『好きな国を好きなように調べましょう』というのでは、めざす社会科の資質・能力を育むことはできません。やはり社会科の学びとしての視点(社会的な見方・考え方)を押さえることが重要です。ですから、この単元では、1時間目を一斉授業として進め、生成AIを活用して日本とつながりの深い国について尋ねた結果を示し、それらを参考にしながら、子供たちが調べていく上での視点を整理していきました(資料2参照)。ちなみにこの単元の実例で言えば、『貿易』『スポーツ』『食』『文化』『学校生活・習慣』の視点を押さえることになります(資料3参照)。

【資料2】

【資料3】

この視点をしっかり押さえた上で、『じゃあ、どの国を調べたい?』と各自に選択させ、さらに『じゃあ、その国について何から調べていく?』と、どの視点について調べるかという、その授業における学習のめあてを各自が明確にした上で、個別の追究を進めていくようにしていきました。事例地を複線化すること、学習のめあてを複線化すること、学習の方法を複線化することを意識して単元を進めていったわけです。なお、このときには視点ごとに色分けして枠組みをつくってあげることで、苦手な子供たちも迷わずに個別最適な学びを進めていけるようにしました。

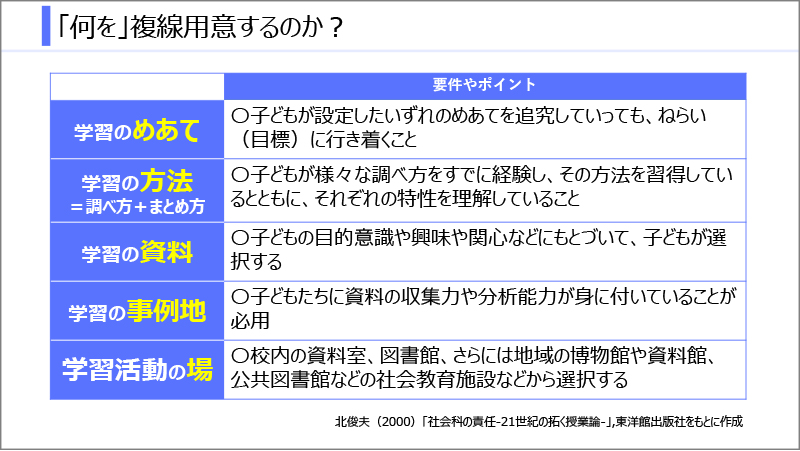

ちなみに学習の複線化を図るときには、何を複線化し、子供自身に決定させるのかという対象は、大きく5つ考えられると思います。『学習のめあて』『学習の方法』『学習の資料』『学習の事例地』『学習活動の場』がそれですが、この実践の場合は『学習の事例地』(=どの国について調べるか)、『学習のめあて』(=どの視点について調べるか)、『学習の方法』(=調べ方、まとめ方)について子供たちに委ねました(資料4参照)」

【資料4】