驚きから『何でだろう?』という問いを引き出す【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第4回】

全国の優秀教師に、自身の授業づくりを象徴する授業と共に、そこにある授業づくり・単元づくりの考え方をインタビューしていくこの企画。今回は、多くの著書をもつ新潟県社会科の重鎮であり、「新潟の社会科教員は誰もが彼の授業力を認める」と評される、新潟県佐渡市立新穂小学校の椎井慎太郎教頭に話を聞いていきます。

目次

5年生「環境をともに守る」の1時間目の授業

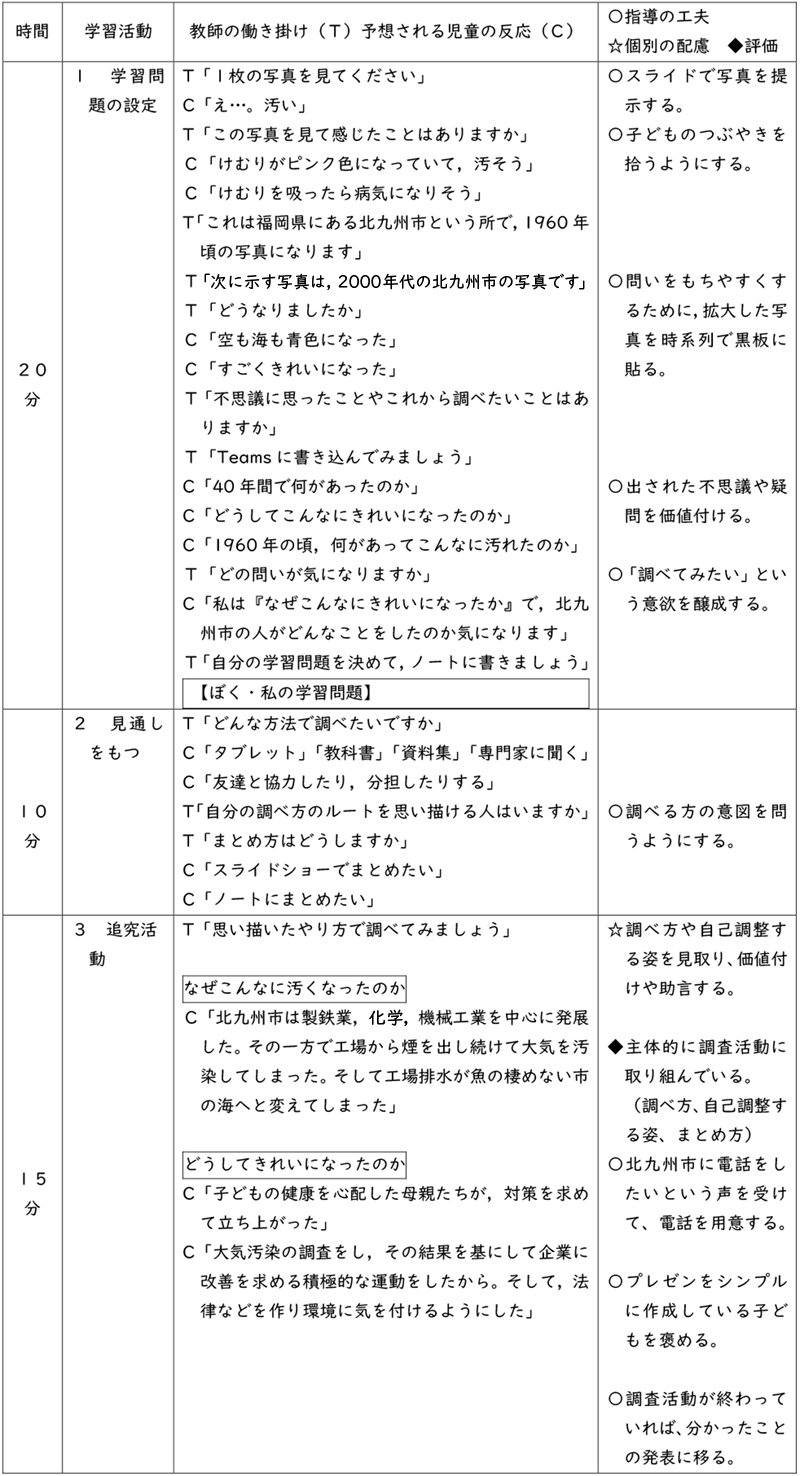

今春、教頭になったばかりの椎井教頭に、まず自身の授業づくりや単元づくりの考え方を象徴する社会科の授業について聞いてみると、子供たちが個別最適な学びを進めていく、5年生「環境をともに守る」の1時間目の授業を紹介してくれました(指導案参照)。

授業展開について、椎井教頭は次のように説明します。

「授業(単元)冒頭、私は電子黒板に『聞いたことありますか?』『北九州市』と表示し、子供たちに尋ねます。当然、佐渡市の子供たちには地縁のない場所ですから分かりません。そこで『福岡県のこの部分だよ』と地図を示します。さらにズームインして洞海湾の空撮写真を示し、『今日は北九州市の洞海湾という所について学習するよ』と話します。この授業は、教科書教材を使って授業を進めるのですが、子供たちにとって遠い事象を心理的に近付けてあげるために、大きな地図からズームインしていくわけです。

【指導案】

そこから、『今日は北九州市の空と洞海湾について学習するよ』と伝え、『まずは1960年頃の北九州市の空を見せるよ』と話し、煙突群から大量の煙が出ている教科書の資料画像を電子黒板に示します。子供たちは教科書資料を普通に見ても、なかなか問いをもちません。そこで、教科書資料を工夫しながら提示していくわけです。

すると『うわ~』と声が上がり、『汚そう』『自然に悪そう』などの意見が出てきます。続けて洞海湾の汚染された資料画像を示すと、さらに悲鳴に似た声が上がるので、ここでいったん止めて、子供たちに感想を聞き、『汚い』『生き物がいなそう』といったマイナスな意見を板書に整理していきます。

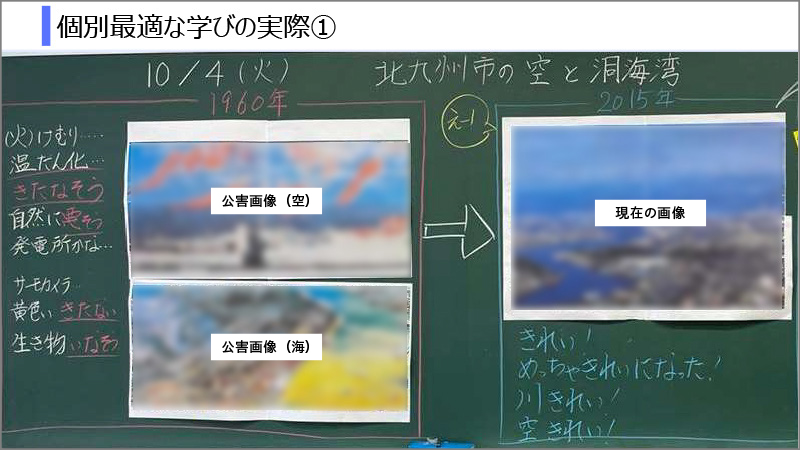

『じゃあ、次は2015年ごろの北九州市の写真を見せるね』と言って、現代の資料画像を見せます。すると『うわっ』『すげーっ』と歓声が上がり、『川がきれい』『空がきれい』『めっちゃ、きれいになった』とプラスの感想が出てきますので、それらを板書に整理していきます(資料1参照)」

【資料1】

「ここまでの展開で使っているのは主に教科書の資料画像ですが、このように意図的、段階的に見せていくことで、驚きから『何でだろう?』という問いを引き出すことを大切にしています。この問いがこの後、子供たちが自走し、追究していくための重要な原動力になるわけです。『何でこんなにきれいになったの?』『この汚くなった原因は何?』という問いがあれば、私たちが『これを調べなさい』『あれを調べなさい』と言わなくても、子供たちは自らの問いを追究意欲に変えて、調べ学習に入っていくのです。この部分が個別最適な学びを進めていく上での、最初の大切なポイントになると思っています」

社会科では学習内容や学習方法を少しずつ子供に委ねていく

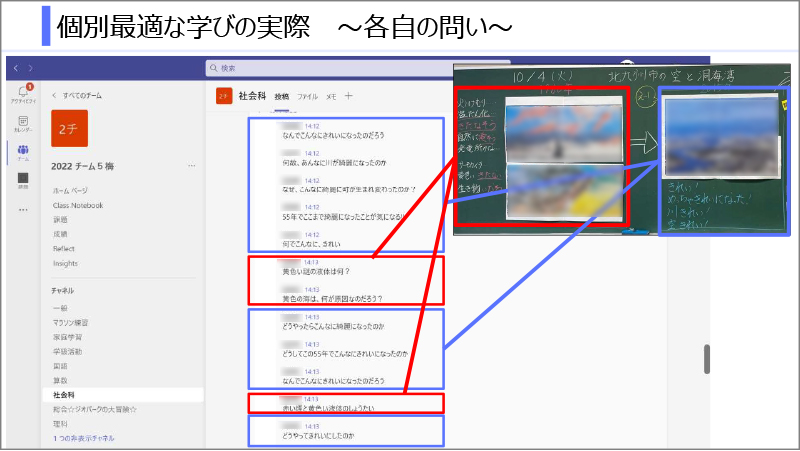

「そこから、『じゃあ、不思議に思ったこと、これから調べたいことはある?』と問いを引きだす問いかけをします。ちなみに本市は、授業支援ソフトにMicrosoftを採用しているので、子供たち一人一人の追究課題をTeamsに投稿してもらいます。それを分類してみると、大きく2つに分かれます(資料2参照)」

【資料2】

「図の青の部分は、『なぜ、きれいになったのか』という改善への取組に向かう問いです。それに対して赤は、『なぜこんなに汚くなったのか』という原因に迫る問いです。私はこれまでに複数の学級で、同様の展開によって授業を実践してみましたが、どのクラスでもほぼ7対3から8対2くらいの割合で、この青(改善への取組)と赤(汚染の原因)に分かれました。ですから、これは初任者が同様に授業を進めても同じようになる汎用性の高いやり方ではないかと思います。

こうして各自が課題を示したところで、『じゃあ、青(改善への取組)の子が多いから、クラス全体で青を学習していこう』とすると、赤(汚染の原因)を選んだ子は『自分の問いは扱われないのか』と意欲を失うかもしれません。あるいは、時系列に沿って『最初に赤(汚染の原因)を、次に青(改善への取組)をみんなで学習していこうか』という方法があってもよいでしょう。しかし、それでは個別最適な学びを実現することにはなりません。子供の調べたいこと(問い)を教師が決めているからです。

ですから私は、ここで『調べたいこと、調べ方、まとめ方』という、社会科の学習計画の3点セットを子供たちに自己選択させていきます。

具体的には、『それぞれ、これについて調べたいんだね。じゃあ、自分の調べたいことを今日の学習問題にしようね』と伝えます。そうして各自が追究問題を設定したら、『じゃあ、調べ方はどうする?』と問いかけると、子供たちは過去の学習過程を想起して、『タブレットで調べたい』とか『専門家に聞いてみたい』などと言います。そこで、さらに自己調整力を育むために、『もしタブレットで見付からなかったら、どうする?』と問いかけます。すると『教科書や資料集で調べる』と言いますから、『それでもダメなら?』とさらに問うと、『友達と協力する』『先生に聞いてみる』などの返答が出てきます。そのようにして、追究活動の道筋の見通しをもたせるわけです。さらにまとめ方を問うと、この頃は子供たちの間でパワーポイントの活用がはやっていましたから、パワーポイントのスライドを選択しました。

このようにして、『調べたいこと、調べ方、まとめ方』までを押さえておけば、あとは『よーい、スタート』で追究を開始しても、子供は自走し、自分の調べたいことを、調べたい方法で調べ、まとめていけます。これまで教師がもっていた様々な決定権を子供に預けることで、子供は個別最適に学んでいけるわけです。

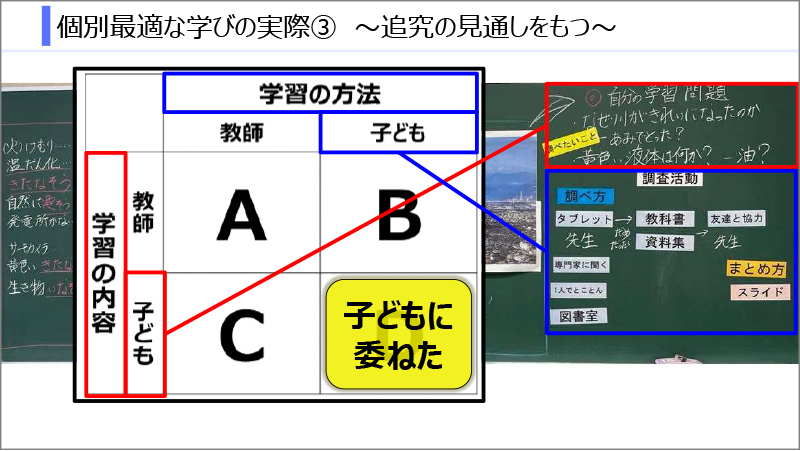

社会科において個別最適な学びを実現するためには、学習内容(調べたいこと)や学習方法(調べ方、まとめ方)を少しずつ子供に委ねていくことが大切です。(資料3参照)」

ただし、いきなり学習内容や学習方法を自己選択し学習することはできません。そうした学習ができるようにしていくための準備などは次回以降に説明していただくことにして、さらに授業の展開について聞くことにしましょう。

【資料3】