樺山敏郎先生の 全国花まる国語授業めぐり~子どもと登る「ラーニング・マウンテン」! ♯2 千歳市立みどり台小学校「想像力のスイッチを入れよう」(第5学年)の授業

カバT(Teacher&Toshiro)こと、元・文部科学省学力調査官の樺山敏郎先生が全国の国語の研究校の授業を参観し、レポートする連載第2回。今回のカバTは、北海道千歳市を訪れます。

執筆/樺⼭敏郎 KABAYAMA Toshiro

(⼤妻⼥⼦⼤学家政学部児童学科教授、元・⽂部科学省国⽴教育政策研究所学⼒調査官)

目次

【第2回】北海道千歳市立みどり台小学校

「想像力のスイッチを入れよう」(光村図書・第5学年)の授業

授業者:今田 渉 教諭

訪問日:令和6(2024)年2月16日(金)

訪問の概要

みどり台小学校は、筆者の科学研究費助成事業(略称、“科研”)において研究調査の協力をお願いしている学校の一つです。同校と共に取り組んでいるテーマは、「国語科における読解を経由する記述力の向上」です。研究実践は令和4年度よりスタートし、今回は2年目の成果を確認し合うことを目的とした授業公開を参観してきました。

Good Practice〜授業の花まるポイント

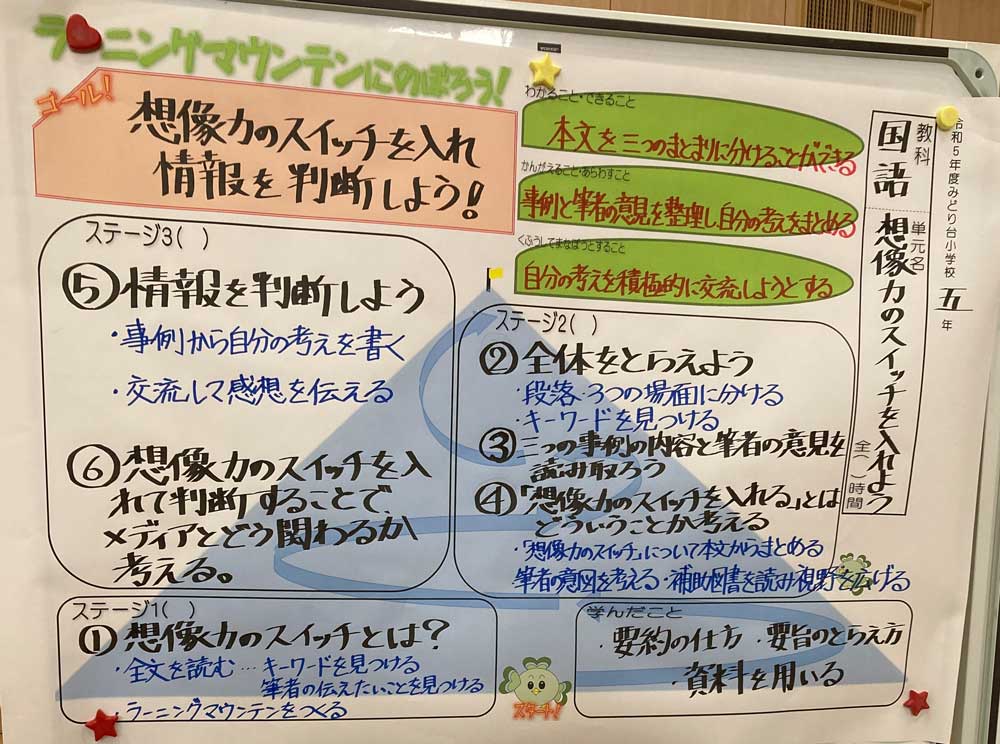

ラーニング・マウンテンの頂上は、実生活への広がりを意識した

「想像力のスイッチを入れ、情報を判断しよう!」

本単元では、事例と意見の関係をおさえて読み、自分の経験と関係付けて考えたことを伝えることを主たる目標としています。この目標に迫るために、教科書教材「想像力のスイッチを入れよう」というメディアをテーマとした説明的な文章(意見文)を扱っていました。この教材では、筆者が主張する“大きな景色をながめて判断できる”といった要旨を捉え、その理由となる複数の事例を的確に捉えることが必要となります。

今回の授業は、第三次(ステージ3)、全6時間の5時間目(写真1参照)。

本時は、身近なメディア情報を教材化し、「あなたがその情報を受信した場合、どのように思考し判断し行動するか」を課題として、自分の考えをまとめたうえで、交流する学習を展開していました。

単元のゴールに向かう学習の流れに連続性・発展性があり、付けたい力(緑色部分)を子どもと共に意識しながら、学びの山に登ろうとする姿を見取ることができました。

身近なメディア情報を複数提示し、批判的思考をみがく

教科書教材では、サッカーの新監督をめぐる不確かな情報を事例として取り上げています。

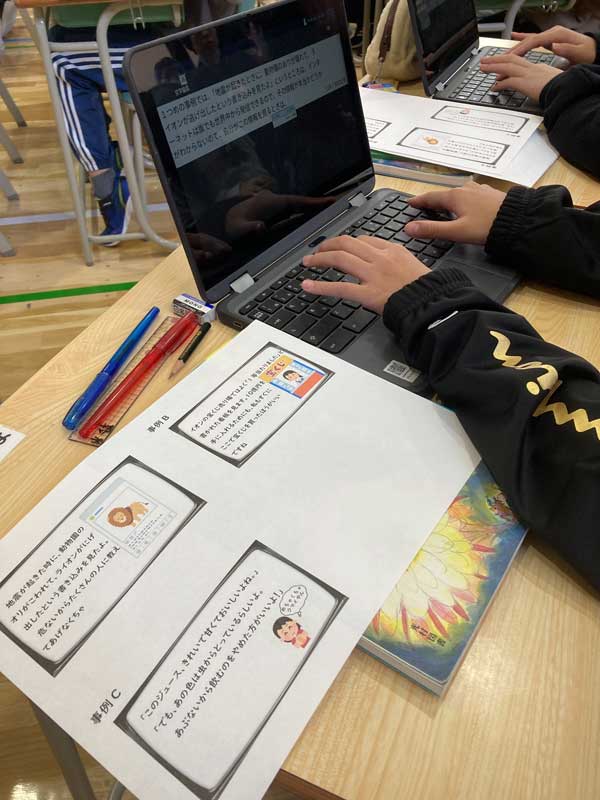

今田先生は、サッカーというスポーツ系の情報にとどまらず、メディア情報として現実にありそうな(聞いたような)、次の三つの自作事例(含む フェイクニュース)を提示しました(写真2)。

<事例A:ライオンが逃げ出す(地震で動物園から逃げ出し、危険だという情報)>

<事例B:ここで宝くじを買おう(特定の売り場でよく一等が当たる、という情報)>

<事例C:あぶないジュース(ジュースの色はじつは虫に由来するという情報)>

子どもたちは、それぞれの興味・関心に合わせて事例を選択し、これらのメディア情報をどのように受け止めるか、それぞれの考えを端末に入力していました。

<事例A>では、写真2(パソコン画面)が示すように、「本当かどうか分からない」「鵜呑みにしない」など、情報を精査する必要性を指摘していました。

<事例B>では、「誇大表現に注意し、慎重に行動したほうがいい」、<事例C>では、「一情報が全てであるとしない」などの考えがまとめられていました。

子どもたちが入力する際、今田先生は、教科書教材の中の四つのキーセンテンス(「事実かな 印象かな」「まだわからないよね」「他の見方はないかな」「何がかくれているか」)という視点を参考にするよう促していました。

教科書教材から発展させた教材を提示し、複数のメディア情報を読み解いていく際、教科書教材で習得した読みを活用することの重要性を確認することができました。

ICTを活用した交流や振り返り

みどり台小学校では、“オクリンク“というアプリを導入し、一人一人が入力したものを送り合い、一覧化して共有できるようにしていました(写真3)。

共有の際、「同じところ」や「違うところ」を注目させた上で、「よい表現」をオクリンクで送り合うようにしていました。

子どもたちは、他者からのコメントをにこにこしながら受け取っていました。特に、同じ事例を選んだ子ども同士でのやり取りにおいて、その差異へ着目する活動はとても有意義でした。振り返りの場面でも、オクリンクを活用し、学びの累積を図ろうとしていました。

ICT 活用は今後一層広がりを見せていきますが、今田学級の子どもたちのタイピングの速さ、一定時間内に記述した文字量の多さには驚きました。