「チーム担任制」で教員の負担を軽減 持続可能な教育基盤づくりをめざす【連続企画 「持続可能な学校」「持続可能な教育」をどう実現するか? #05】

持続可能な学校の運営体制構築の必要性が叫ばれる中、富山県南砺(なんと)市では、「持続可能な教育基盤をつくること」をめざして「チーム担任制」を導入。一人一人の子どもを複数の教員で指導・支援する体制を整え、「教員の働き方改革」にもつなげている。「チーム担任制」をはじめとする南砺市の教育改革について、南砺市教育委員会教育総務課副参事の山本佳和氏に話を伺った。

富山県南砺市教育委員会

富山県南砺市は、平成16年に8つの町村が合併し誕生。富山県南西部に位置する自然豊かな市。市内の人口は、約4万7千人。市内には小学校8校、中学校7校、義務教育学校1校が設置されている。

この記事は、連続企画「『持続可能な学校』『持続可能な教育』をどう実現するか?」の5回目です。記事一覧はこちら

目次

若手教員の学びの場にもなる「チーム担任制」の導入

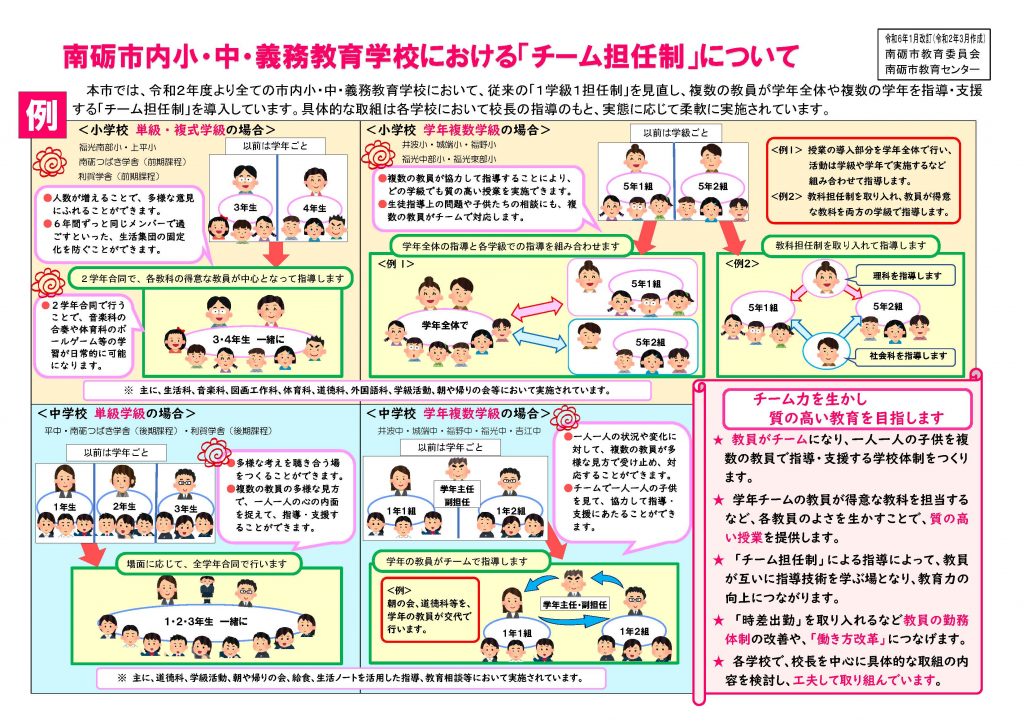

富山県南砺市では、2020年度からすべての小中学校でこれまでの「1学級1担任制」を見直し、複数の教員が学年全体または、複数の学年を指導する「チーム担任制」を導入した。この「チーム担任制」をはじめ、「地域を基盤とした小中一貫教育」「部活動の拠点校化と地域移行」を教育改革の3本柱とする「南砺 令和の教育改革」に取り組んでいる。

「チーム担任制」は、2019年に南砺市教育委員会教育長に就任した松本謙一氏が南砺市の各学校現場を回り、「教員の若返りによる教育力の低下」や「子ども減少によるひずみ」などの問題を把握した中で生まれた方針の一つだ。

「その発端は、あるベテラン教員からの相談でした。小学3年生の学年が36人となり、2クラスに分けることになったのですが、その際に1クラスをベテラン教員、もう1クラスを若手教員が担任することになりました。そうなると、バランス的に学年運営に不安が残ります。この問題の解決策として、教室には40人入るのだから、ベテラン教員が2クラスの朝の会や帰りの会、学級活動などを合同で行い、その間若手教員はティームティーチングのような形でその場にいて、ベテラン教員のやり方を学んでもらえばいいのではないかとなった。この案が『チーム担任制』を考えるきっかけとなりました」

以前の学級編制基準は40人であったため、ベテラン教員にとってはたとえ36人への指導でも当たり前の人数に感じられる。しかし、新任や若手教員にとっては、不慣れな面も多く、チームで担任することによって、若手教員には日常的な研修(OJT)になるという。また、子どもたちも大人数の集団の中で、様々な考え方に触れることができ、小規模校では学級集団の固定化を防ぐことができる。

「このほかにも、『教員の大量退職と大量採用による教育の質の低下と教員の多忙感』をチーム担任制によって補うことができるという期待もありました」

政策実施に向け、関係機関と共通理解を図る

チーム担任制の実施に向け、まずは教育委員会職員の中で意見を聞き、政策の方向などを話し合ったという。それから校長会、市PTA連合役員会、教頭会・教務主任会など各所で説明する機会を設けた。しかし、校長や教員から「本当にできるのか」「実施してもよいのか」などと最初は反対の意見もあった。そうした不安が残る学校には各校に出かけ、個別に話す機会を設けた。

その後、各学校への研修会と各家庭への案内により共通理解を得ると、2020年度4月から各学校で、まずはできることから実践を開始した。

「2020年3月に、新年度から『チーム担任制』を実施していくという案内を保護者に配りました。その内容は、小学校では複数学級や2学年合同での授業の実施、教科担任制の実施。中学校では、学年の教員が交代で朝の会や帰りの会を実施することについてというものでした。様々な方向性をこちらから示してはいますが、各学校によって、その規模や教員の年齢配置、学年によっても運営のやり方は違ってくるため、具体的な方法は各学校、各チームに任せます。各校主体の創意工夫が欠かせません」という。