ICTを活用した中3社会科「消費生活と市場経済」指導アイデア

ICTを活用した中学社会科の授業アイデア第4弾です。中学3年社会科の公民的分野の授業実践を例に挙げて、効果的なICTの活用方法を考えていきます。「自立した消費者」を育てるために、中学の教科担任ならではの探究的な学習、課題解決的な学習に取り組んでいきましょう。

執筆/福島県公立中学校社会科教諭・根本太一郎

題材 中学校3年社会科 公民的分野1節 消費生活と市場経済 1私たちの消費生活

目次

自立した消費者をめざすために

最近、どんな買い物をしましたか?

生徒へのこの問いかけから、本時は始まります。

私たちは、何気なく日常生活を過ごしていく中で、「消費」「契約」など経済の働きとは切っても切り離せない生活を送っています。

例えば、通勤で電車に乗る際には、ICカードを用いて電車の切符を購入しています。また、車内に流れる映像広告をもとに、商品を購入することを検討したりします。私はよく車内にあるビジネス書に関する本を手にとってしまいます。

このような具体的な事例をもとに、本時ではパフォーマンス課題の解決に取り組むことを通して、金融の働きや経済の仕組みについての概念を獲得させたいです。また、この概念を活用し、的確に課題解決に向けて判断し、その判断に基づいて主体的に行動できる「自立した消費者」をめざすことをねらいに、この授業を計画しました。

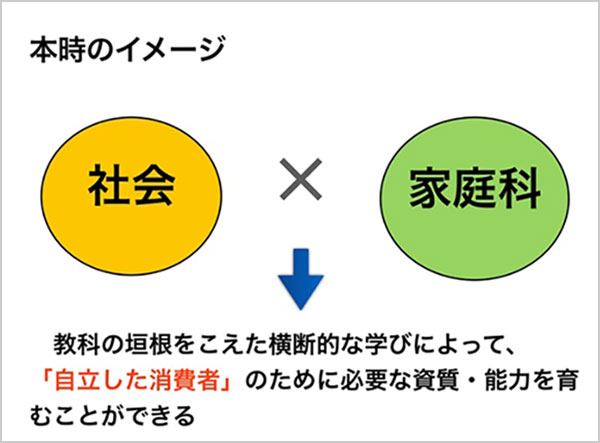

社会科と家庭科の垣根をこえて〜カリキュラムマネジメントの必要性とは〜

前提として、金融や経済の働きについて、具体的に把握するには、社会科だけでなく、家庭科、特別活動などとも関連づける必要があります。

例えば、社会科の視点では、消費生活を取り巻く経済の視点を中心に扱います。家庭科になると、支出の内訳や貯蓄の方法など、具体的な家計の管理の仕方について、特別活動の視点では、自己のキャリア形成など、よりよい生き方やあり方を見つめ直すことを念頭においた指導を行います。

特に社会の視点からは、指導の留意点としてより構成を練り上げます。中学校学習指導要領(平成29年告示)社会科編より、「対立と合意」「効率と公正」「分業と交換」「希少性」に着目した授業づくりを図り、合意形成や社会参画の視点を踏まえ、金融や経済に関する課題解決を目指し、多面的・多角的に考察・構想できるようにします。

そのためにも、家計や消費生活、契約や消費者トラブル、流通の仕組みなどの私たちを取り巻く様々な事象について具体例を交えて学ぶことを通して、自立した消費者としてどのように主体的に社会に関わっていくのかを考えます。具体的に、消費生活における家計管理や消費者トラブルの対応策、法整備への理解など、自立した生活に向けての必要な資質・能力を養っていきたいと思います。