犯罪から子どもたちを守る!学級担任のための防犯指導のイロハ

各地の小学校で起こり続ける事件や事故。もし万が一自らの学校に降りかかった場合、学級担任はどのような対応をすべきなのか。ここでは、防犯のポイントについて具体的に解説します。

監修/ステップ総合研究所所長・清永奈穂

目次

犯罪から子どもを守るために大切なこと、指導すべきこととは

いざというときに、子どもたちが自分や友達の安全を守るためには、日頃から犯罪をイメージしながら実践的なトレーニングを積み、「安全基礎体力」を付けておくことがポイントとなります。どんなに怖くてもあきらめずに勇気を出して行動することが大事です。 四年生であれば、お互いに協力して他者も守る努力をすることも意識させたいものです。

今回は、子供たちの安全基礎体力を高めるための指導法として「不審者」による犯罪を想定し、

①「犯罪が起きる前にどうしておくのか」

②「その時にどう対処するか」

③「その後どう対応していくか」

この3つのポイントに分けて解説します。

「危機に遭った、その時どうする」を実際に克服するための生きた知識(座学)体験型教育の実践に役立ててください。

①犯罪が起きる前にどうする

20メートル前後左右を見る

犯罪者が人を襲う時には、一定のパターンがあることがわかってきました。犯罪者は約20メートル離れた所(前・後ろ・横)から狙いを定めてきます。そして、見とがめられない、逃げ道がある、好みの子であるなどの条件が揃うと、ぐんぐん近寄り、6メートル手前の所で、実際に声をかけるなどの行動に移します。そのため、できれば20メートル前後を見ながら歩けるようになることが大事です。

特に、一人になった時や夕方以降などは、前後左右、20メートルに気を配りながら見て歩くようにしましょう。

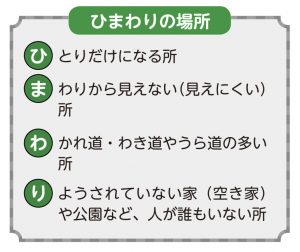

「ひまわり」の場所は要注意

犯罪者が好む場所があります。下の表の「ひまわり」の場所は要注意。他にも、人とどうしても近い距離ですれ違わなければならない場所や汚れている場所(ゴミが散乱、自転車が放置、落書きがされているなど)などは、犯罪者にとって都合のよい場所なので、気を付けましょう。

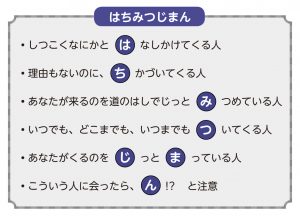

怪しい人の特徴「はちみつじまん」

犯罪者を見抜くポイントとして、人の姿かたち(男性か、年寄りか、外国人か、障がい者かなど)ではなく、どんな行動をしている人なのかを注意して見るようにしましょう。目安は「はちみつじまん」と覚えさせるとよいでしょう。

例えば、あまりにもなれなれしく話しかけてくるような人は、「きっばりと」しかし刺激しないように 「さようなら」をするべきです。コツは、速足で、目を合わせず、「では」と言ってその場を去ること。それでもついてきたり、待ち伏せしたりするようであれば、完全に怪しいので、早めに地域の警察に連絡しましょう。

必要以上にしつこく話しかけてくる、近付いてくる、といった場合は要注意です。コミュニケーションを取ることによって、誘ったらついてくるタイプか、無理やり迫ったらなんとかなるタイプかなど、「心の隙」を試しているのです。毅然とした態度ですぐに離れましょう。

くれぐれも「基本的には皆よい人である。しかし、もし万が一怪しい人がいたら勇気を出して行動する」ことをベースにして、遊び半分の「不審者発見教育」にはならないようにしましょう。