学級崩壊:どうしても無理なときは「みんなのために」緊急避難を!

学級崩壊はどんな先生にでも起こりうることです。どうしても無理な状態になってしまっている時には、自分のメンタルを守るためにはもちろん、子どもや学校のためにも、緊急避難の方法を知っておくことが重要です。全国で若手教師の育成を行っている多賀一郎先生に、その具体的な方法をお伺いしました。

執筆/大阪府追手門学院小学校講師・多賀一郎

目次

最後まで続けるために

最近の学校状況を見ると、どんなに優れた教師でも、どんなにがんばってみても、学級がうまくいかないときがあるようです。僕は毎年のように各地の先生方の相談にのることがありますが、若手からベテランまでが苦しんでいます。

学級が荒れ始めたら、教師の心も荒んでいきます。ひどくなると、精神的に持ちこたえられなくなっていきます。

本当に心が危ないというときには、思い切って休職したほうがいいでしょう。40年以上も勤めるのだから、一回ぐらい途中で休むのはありです。でも、心がそこまで壊れそうになっていないならば(この判断は自分では難しいのですが)、なんとかその年度を乗り切ることを考えましょう。

学級を立て直そうと考えても、一度崩壊の連鎖に突入したら、簡単には再構築できません。そんなときには、「緊急避難」的な発想が必要です。「緊急避難」的な発想というのは、自己や第三者の安全を守るためにやむを得ず生じさせてしまうことならば、ある程度までは他者に不利益があっても許容されることがあるという考え方です。

教育においても、本来はそういう方法を用いることは間違いだと分かっていることであっても、切羽詰まった状態では、やむを得ず使うときがあってもいいと僕は考えています。

例えば、全ての授業において、細かく問いかけと指示を書いたワークシートを使って行うようなやり方です。このようなやり方は異常です。ワークシートばかりの授業なんて、本当の授業だとは言えません。授業とは本来、子供とのコミュニケーションが基本だからです。

しかし、子供たちが全く先生の話を聞いてくれなくなったら、どんな発問を工夫しようとも意味がなくなってしまいます。学級の荒れというのは、子供たちが教師の話を聞かなくなった状態のことなのですから。

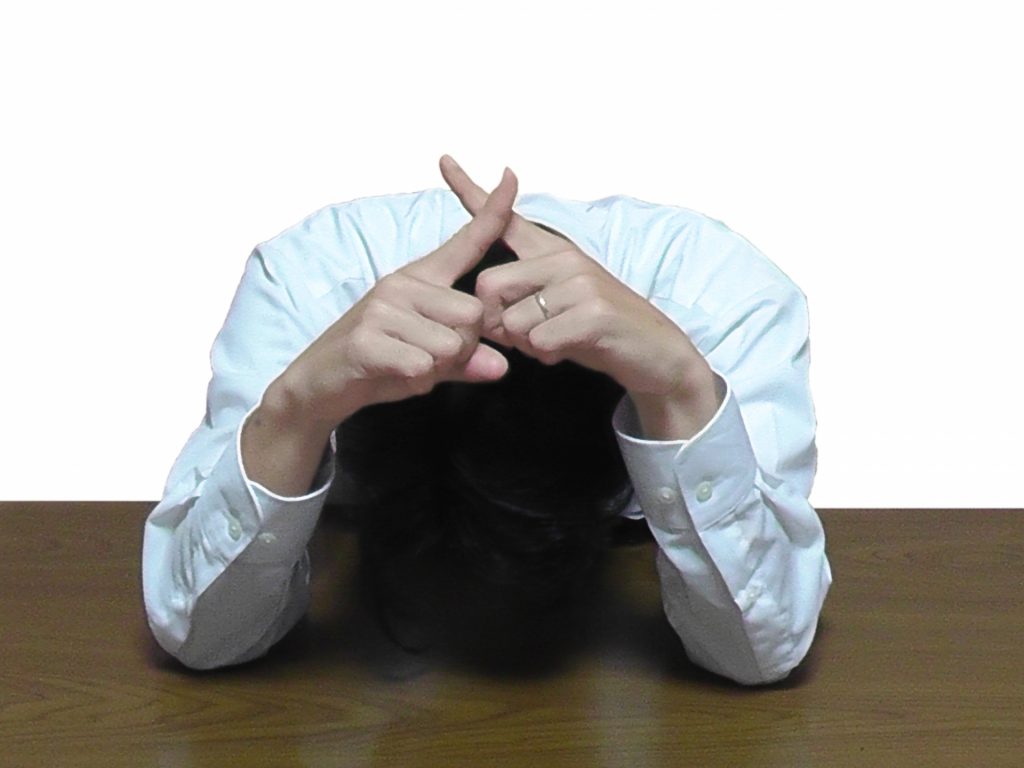

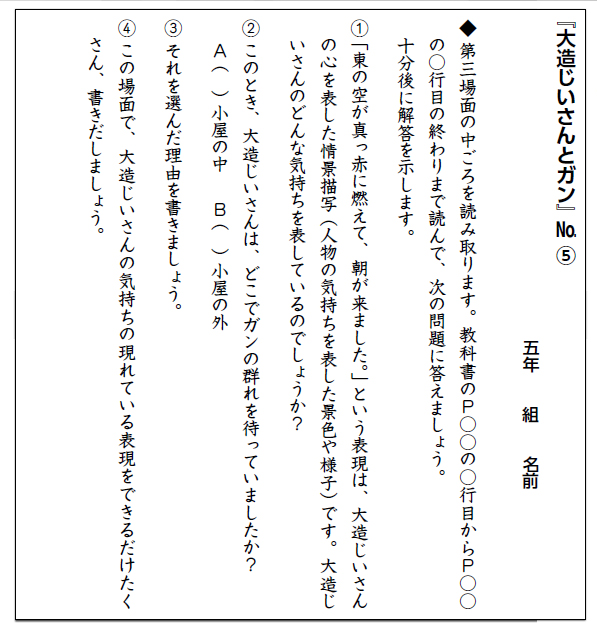

僕はそんなとき、若い先生と一緒に各教科の単元ごとに詳細なワークシートを作ります。下のワークシート例は、『大造じいさんとガン』(光村図書 東京書籍)の授業を想定したものです。発問や指示に当たることまで、細かく書いています。本来ならば教師が言葉で伝えることも、全て書きます。

クリックすると別ウィンドウで開きます。

子供って、こういうもの(ドリル、プリント)が好きですから、ほとんどの子供たちが取り組むことでしょう。

時間がきたら、答えを板書して写させて終わりにすれば、教師はほとんど話さなくてもいいし、単元の内容はこなしたことになります。

話を聞いてくれない子供たちに向かって大声を張り上げて、「静かにしなさい!」などと言っても授業が進まないということを考えれば、このほうがよほどましなことだとは思いませんか?

もちろん、これは一時的な「緊急避難」ですから、こういう指導しかできなくなったら、教師としてはやっていけませんよ。しかし、こういう形にすると、授業での教師のストレスは間違いなく減ります。自分が崩れていかないための方策だと割り切って考えるのです。

自根清浄(じこんしょうじょう)

学級が荒れてくると、必ず教室が汚れてきます。掃除は真面目にしないし、荒れた行動が目立つようになって、ロッカーを蹴ったりする子供も出てきます。子供たちが帰った後の教室は、心の疲れた教師にはつらいものがあります。

これをそのまま放置して、翌朝子供たちが入室してくるとしたら、ますます汚したくなるでしょう。ですから、放課後に短い時間でいいから、教室を教師が掃除するのです。掃除をして教室がきれいになっていくと、心が少し落ち着いてきます。

僕はこれを「自根清浄」と呼んで、子供たちにも、「根とは、心のことです。清掃をすることで、自分の心がきれいになっていくのです。掃除したら、なんかすっきりした感じがしませんか?」というように話しています。

子供たちにとっても汚して帰った教室が次の日にきれいになっていたら、そのほうが気分がいいでしょう。本来は、クラス全員で教室をきれいにできるのがよいのに決まっています。でも、いったん荒れてしまうと、そこができなくなってしまうのです。

たとえ荒れた学級になっていても、全ての子供たちの心がみんな同じようになっているということは、決してありません。必ず、汚れた教室が嫌だったり、先生の話を聞かない子供たちのことを疎ましく思ったりしている子供たちはいるのです。そういう子供たちの心には、きっと届いていきます。教室の清掃は、心がそれ以上汚れてしまわないための方策なのです。