グループ分け、どうしてる? 小学校の遠足や校外学習などでの、じょうずなグループ分け法!

行事における「グループ分け」は、頭を悩ます先生方も多いかもしれませんね。子どもの希望通りにしたら、仲の良い子同士が集まった排他的なグループになるかもしれず、かといって教師が勝手に決めると、学級の雰囲気が悪くなってしまうかも……。そこで今回は、どの子も納得の、クラスがまとまるグループ分けにするポイントを紹介します!

指導/大阪府公立小学校教諭・松下隼司

劇団俳優を経て、公立小学校の教壇へ。得意のダンス指導で日本一になったり、絵本作家にチャレンジしたりと、精力的な毎日を過ごす松下隼司先生。その教育観の底には、子どもも指導者も毎日楽しく、笑顔でありたいという願いがあるそうです。そんな松下先生から、笑顔のおすそわけをしてもらうコーナーです。

目次

子どもの思いと教師の思い

遠足や社会科見学、宿泊学習は、多くの子どもたちが楽しみにしています。4~5人ほどに分かれてのグループ学習があれば、子どもたちには次のようなワクワクと不安が起きます。

好きな友達と同じグループになれるかな?

グループはどんな決め方をするんだろう?

先生が決めるのかな?

自分たちで決められるのかな?

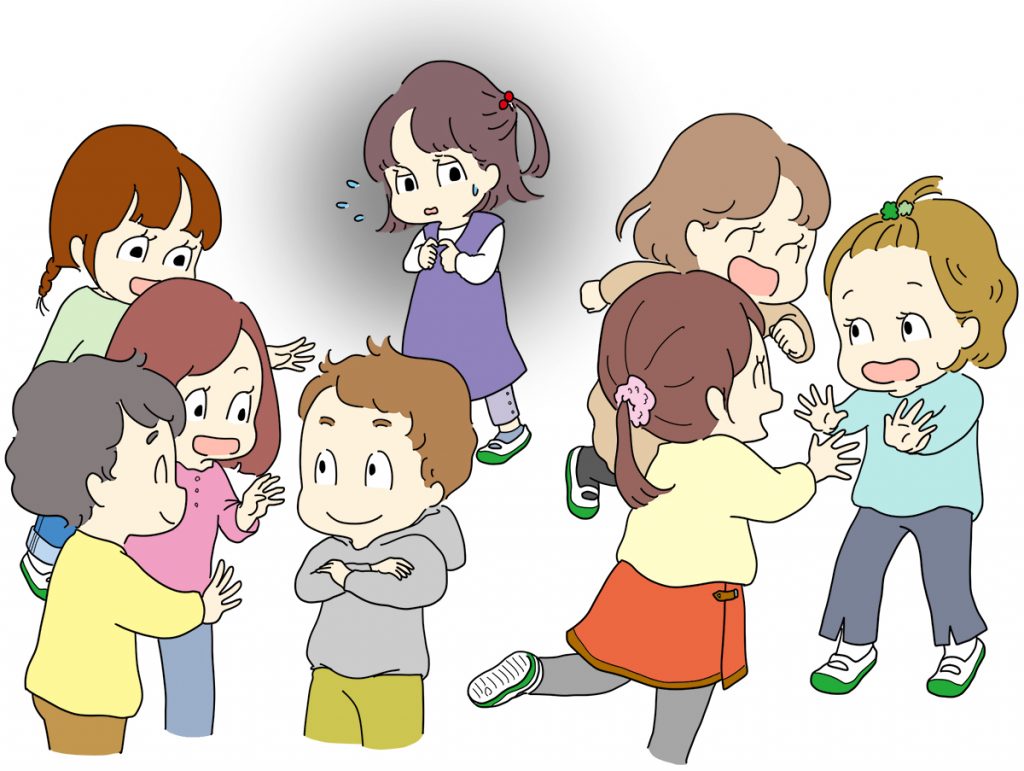

女の子の方が、こういったグループ分けで「好きな友達と一緒になりたい」と強く願う子どもが多いように感じます。仲が良いのは結構なことですが、一方で教師としては、次のような不安や心配があるかと思います。

教師の不安・心配

- 自分たちで決めさせたら、どのグループにも入らない子どもが出るのではないか。

- どこにも属さない子どもが出たら、まわりの子どもたちはうまくフォローできるか。声をかけられるか。放ったらかしにしないか。

- 決められた人数よりも多いグループができてしまったとき、規定の人数へとわだかまりなく分かれられるか。

- 一人の子どもを、複数のグループの間で奪い合うようなことは起きないか。

- グループ分けが決まった後で、文句を言う子どもが出ないか。

- グループ分けが上手くいかず、泣いたり怒ったりする子どもが出ないか。

- グループ分けに納得できない子どもが保護者に不満を言い、クレームに繋がらないか。

- グループ分けが理由で行事を欠席する子どもが出ないか。

子どもの「話合い」って?

私が若手教師だった頃のことです。子どもたちからグループ分けについて、「自分たちの話合いで決めたい」と意見が出ましたので、任せてみることにしました。一見、話合いでスムーズに決まったと思われ、安心していたのですが、実は我慢している子どもがいたのだと後に分かりました。

周りの友達が次々とグループを組んでいく中、自分の気持ちをしっかり言えずに、流されるままにグループが決まってしまったのです。入ったグループの友達が嫌でなかったので、そのまま受け入れましたが、自分が一緒になりたいと思う友達とは同じグループにはなれませんでした。その子は、自分がここで意見を言ったら、全体に迷惑をかけてしまうと思っていたのです。

もちろん、希望通りにはならなかったとして、実際に一緒になったメンバーと楽しく過ごすことができれば、むしろ素敵なことと言えるでしょう。でも、自分の意志や希望をアピールできない子どもが、納得することなく決定されてしまう状況を見過ごすと、後のトラブルに繋がるとも言えます。

そのときのやりとりは、このようなものでした。

グループ分けは、自分たちで話し合って決めたいです

との提案が出ました。

私が、

話合いって、具体的にどうやって進めるの?

と聞くと、

まず、男女で分かれて、男子は男子だけで話し合って男子だけのグループ分けをして、女子は女子だけでそうして、後で男子と女子のグループをくっつけたらいいと思います

と発言力のある子どもが言いました。

そこで私は念のために、

男の子のグループと女の子のグループが一緒になるのは、どうやって決めるの?

と聞くと、

それも話合いで決めます

と、返ってきました。

私は、子どもたちの言葉を受け入れて、その様子を見ていました。男女がそれぞれ分かれて、男子は男子で、女子は女子で、グループ決めが始まりました。

すると、男子も女子も、

「とりあえず、なりたい人同士で組んでみよう」

と、主張の強い子が主導するグループが即座に組まれました。そして、そうした主張の強い子たちからの同調圧力に押されるようにして、大人しい子たちは、大人しい子同士のグループになっているようでした。

その様子を見ていた私は、

こんなの全然、話合いじゃないやん……

と思ってしまいました。

大人や教師の考える「話合い」は民主主義によって進められますが、子どもが考えるそれは、子どもの持つ影響力や自己主張の強さによって進められるのだと、このとき理解しました。