「情報科」とは?【知っておきたい教育用語】

2022年4月から完全実施された高等学校学習指導要領では、「情報Ⅰ」が共通必履修科目となり、共通テストにおいても2025年1月よりプログラミングを含む「情報」が新教科として出題される予定になっています。時代の要請に応じて新設された教科の背景や内容、学校の指導体制とそのために必要な教員の専門性などについて見ていきましょう。

執筆/創価大学大学院教職研究科教授・渡辺秀貴

目次

情報科新設の経緯と目的

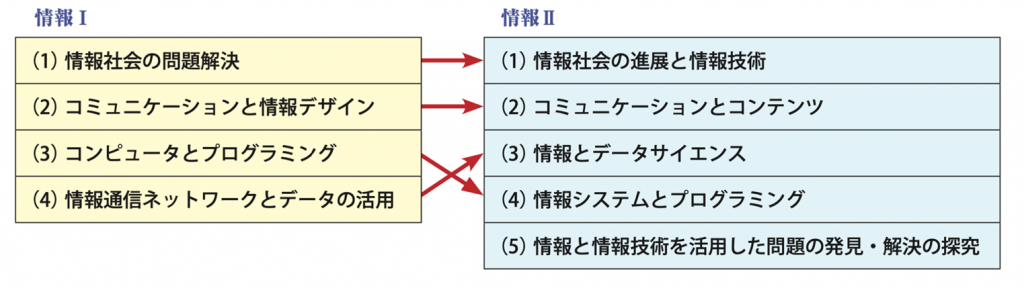

高等学校において「情報」が教科として必修化されたのは2003年度です。プログラミングを含む「情報の科学」と、情報リテラシーを扱う「社会と情報」のどちらかを選択するようになっていました。その後、Society 5.0に向けて大きく変化する社会で、子どもたちが生きていくための資質・能力の一つとして「情報活用能力」が重視されてきました。2022年度から、従来の「情報の科学」と「社会と情報」の2科目を統合して「情報Ⅰ」が必修科目として新設され、全国の高校生がプログラミングやデータ分析について学ぶことができるようになりました。また、その発展として情報システム、ビッグデータや、より多様なコンテンツを扱う「情報Ⅱ」も選択科目として設置されました。

情報科では、情報に関する科学的な見方・考え方を重視し、問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用するための知識及び技能を身に付け、実際に活用する力を養うとともに、情報社会に主体的に参画する態度を養うことを目的としています。

具体的な指導内容

「情報Ⅰ」で扱う内容については、文部科学省が作成した『高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材』にわかりやすく紹介されています。

主な内容としては次の事項が示されています。

- 情報社会の問題解決(情報やメディアの特性と問題の発見・解決、情報セキュリティ、情報に関する法規、情報モラルなど)

- コミュニケーションと情報デザイン(デジタルにするということ、コミュニケーションを成立させるもの、メディアとコミュニケーション、そのツールなど)

- コンピュータとプログラミング(コンピュータの仕組み、外部装置との接続、基本的プログラム、応用的プログラムなど)

- 通信情報ネットワークとデータの活用(通信情報ネットワークの仕組み、通信情報ネットワークの構築、量的データの分析、質的データの分析など)

また、共通必修科目「情報Ⅰ」と選択科目「情報Ⅱ」の内容項目の関係は次のようになっています。