教科等横断的にコンピュータサイエンスを学ぶ“情報探究”の取組【連続企画 探究的な学びがカギ! これからの「理数教育」のあり方 #03】

文部科学省の「授業時数特例校」の指定、印西市教育委員会の「情報教育」の指定を受ける印西市立原山小学校(生徒数253人/2023年9月現在)。生活科や総合的な学習の時間を年間25時間増やし、来年度からは“情報探究”を教科として進めていくなど、情報教育の充実を図っている。大学時代からコンピュータ関連を学びICTにも精通する松本博幸校長に、“情報探究”のカリキュラムを作った経緯やその内容、効果について語ってもらった。

千葉県印西市立原山小学校

千葉県印西市立原山小学校の松本博幸校長。先進的な情報教育を推進してきたことが評価され、日本教育工学協会より「学校情報化優良校」「学校情報化先進校(情報教育)」に認定されている。

この記事は、連続企画「探究的な学びがカギ! これからの『理数教育』のあり方」の3回目です。記事一覧はこちら

目次

情報に関わる6つの領域

平成29年に改訂された新学習指導要領において、情報活用能力は言語能力と並ぶ「学習の基盤となる資質・能力」として位置づけられた。その後、GIGAスクール構想が始まり、児童生徒に1人1台の端末が整備され、各教科の内容と結びつけながら情報活用能力の育成を図ってきた。しかし、ICT(情報通信技術)に精通する松本博幸校長はこれに対し、危機感を抱いていたという。

「GIGAスクール構想が始まって以来、コンピュータサイエンス、すなわちコンピュータを使いこなすために必要な仕組みや活用についての幅広い分野の学びが希薄だと感じていました。生成AIの進歩に代表されるように、時代は大きく変化しています。これらは実際に子どもたちの身近にもあるものであり、こうした変化に対応して豊かな人生を切り拓いていけるように、“情報探究”というカリキュラムを先生方に作っていただき、系統的に取り組もうと思いました」

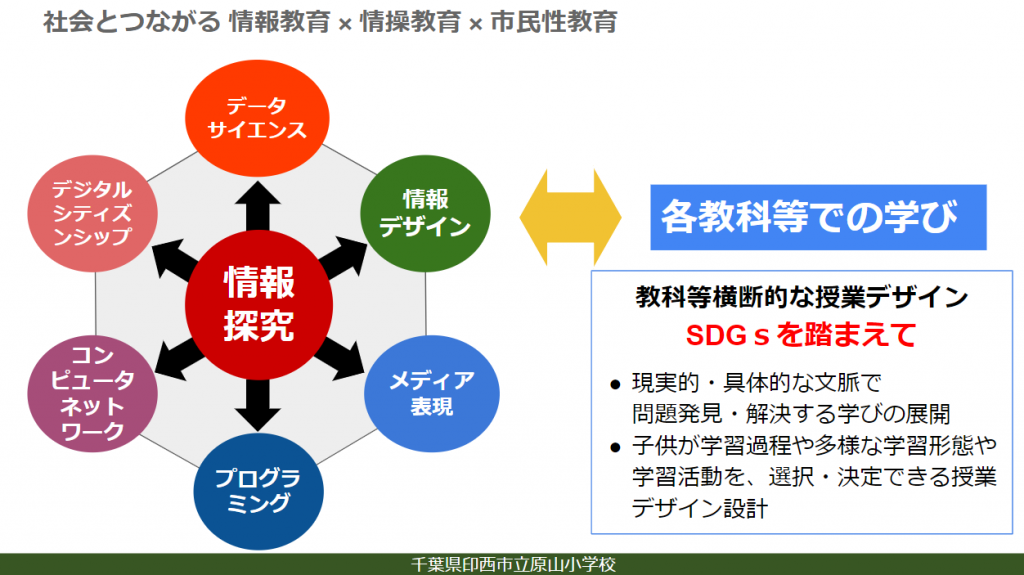

そして、昨年度から実践していた「SDGsやコンピュータサイエンスなどについての探究的な学習」をさらに充実させたカリキュラムを開発。「データサイエンス」「情報デザイン」「メディア表現」「プログラミング」「コンピュータネットワーク」「デジタルシティズンシップ」の6つの領域を教科等横断的な授業で学び、1年生から段階的に力をつけていく“情報探究”のカリキュラムが今年度から始まった。

生成AIにも触れる探究

その学習内容とはどのようなものなのだろうか。例えば5年生では『AIって何だろう?』をテーマに、1学期の前半は「コンピュータネットワーク」と「プログラミング」の領域を融合したカリキュラムで学習。Googleの“Teachable Machine”という機械学習ツールを使い、まずは画像や身体を使ったポーズなどを学習させ、そのAIを使って解決できそうな身の回りの課題を検討。その後、課題の解決方法を考えたプログラミングを実際にやってみる、という学習を行った。

そして後半には、情報教育を支援するNPO「みんなのコード」の協力のもと、ChatGPTに代表される生成AIの特性を知るための学習を実施。ちなみにNPO「みんなのコード」は今年、印西市と情報教育に関する連携協定を結んでいる。また、生成AIの使用にあたっては年齢制限があるため、学校独自のガイドラインをPTAが中心となって作り、理解を得た上ですべての保護者から許諾を取った。

「現代は新しい技術がいろいろ出てくるので、ガイドラインは子どもや保護者、学校も一緒になって学んでいきましょう、というような内容になっています。このような新しい取組については、いろんな考えをもつ方がいらっしゃるので、こうした作業を通して保護者の方々のご理解とご支援をいただきながら進めていくことが大切だと思います」