小五算数のプログラミング教育~多角形をかく~

いよいよ2020年度から、小学校でのプログラミング教育が始まります。どのように導入していったらよいか。高学年で必修となる小学5年生の算数のプログラミングの授業実践例を紹介します。プログラミング教育について考えていきましょう。

監修/千葉県公立小学校校長・佐和伸明

佐和伸明●長年にわたり、情報教育や情報モラル教育に関する先進的な実践事例を多数発表。千葉県柏市教育委員会指導主事・副参事を経て2018年度より現職。文部科学省「小学校プログラミング教育の手引」「教育の情報化に関する手引」協力者。全国で、プログラミング教育やタブレット端末を活用した教育等の研修会講師を務めている。

関連記事「誰でもできるプログラミング教育~小六理科 電気の性質や働き~」もお読みください。

目次

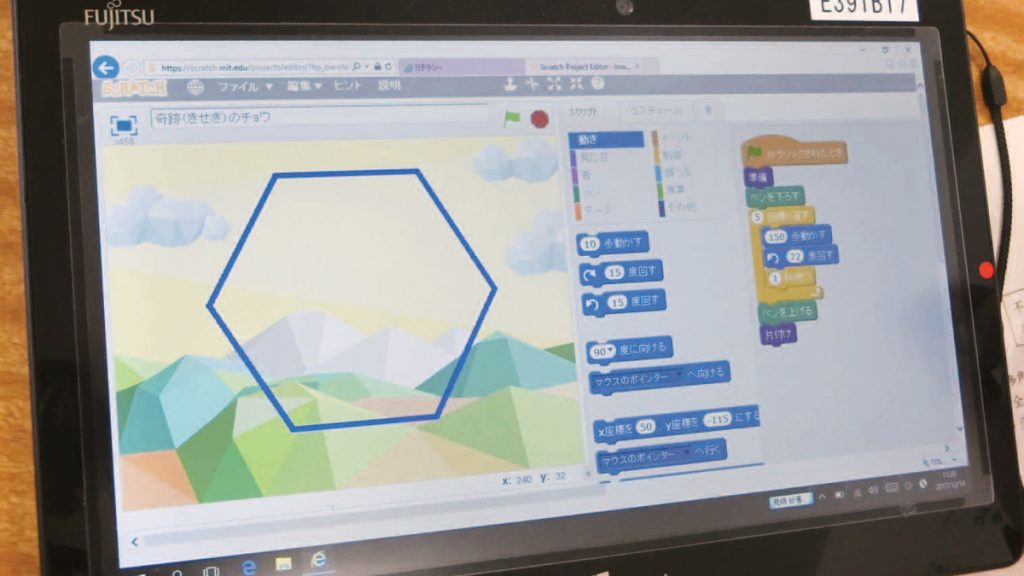

小五算数:プログラミングで「正多角形をかく」

めあて(4/11)

・構成する要素に着目し、正多角形をプログラミングによって作成することができる。

・正多角形のプログラミング体験を通して、正多角形をかくための順序や、いろいろな正多角形をかくための「きまり」を考えることができる。

学習内容

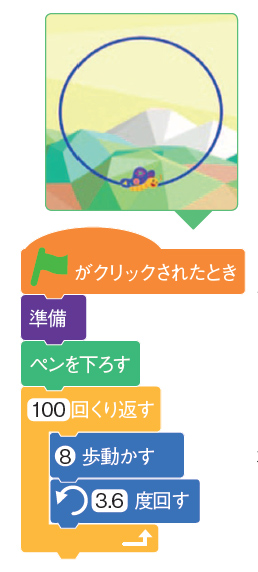

4/11の学習内容は、構成する要素(辺の長さ、角の大きさ)に着目して、正多角形をプログラミングでかく方法について理解する。

1.正方形のかき方を考える

すでにプログラミングされている「1本の辺」の続きを考えればよいことを理解させます。繰り返しの機能を先に教えないで、子供に活動させ、プログラミングの基本的な概念である「繰り返し」のよさを体験的に気付かせます。

2.正三角形をかく

正方形をかいているので、辺の数と回す角度をそれを変えればよいことはすぐに子供が気付きます。ここで教師は子供たちがつまずくことを想定して、あえて説明しないことがポイントです。

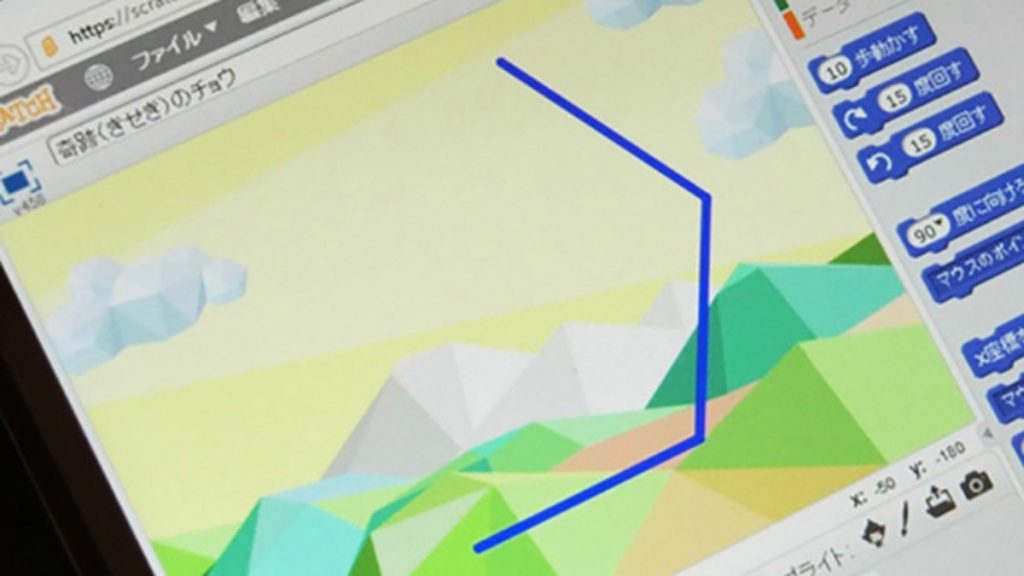

3.うまくかけない理由を考える

正三角形がうまくかけないと子供たちが気付いたときに、「どうして正三角形がかけなかったか」を考える時間を十分に確保します。自力解決させることでプログラミング的思考を育てます。回す角度を120度にした子には、意味理解ができているかを確認します。

プログラミングは、なぜうまくいかないのか、どうしたらうまくいくのかを考え、検証することが重要です。画面上で考える子もいれば、紙に書いて考える子もいます。歩いて考えるのもよいでしょう。教師は考える場を提供しましょう。

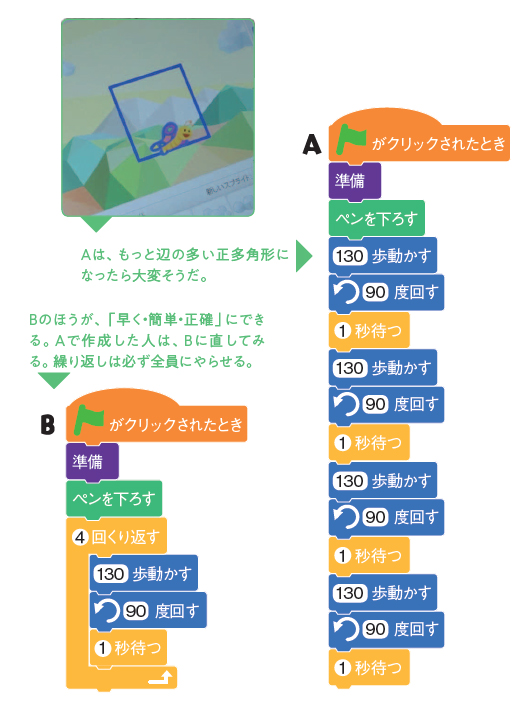

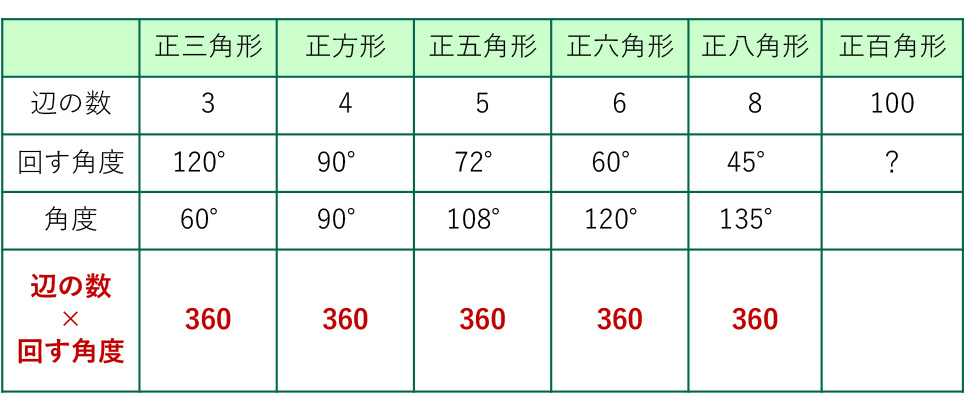

4.正六角形のかき方を考え、共通するきまりを見つける

ワークシートを使って、「きまり」を発見する楽しさを味わわせましょう。このとき、辺の角度と回す角度にプラスして、実際の角度も表に書き入れるようにします。

プログラミング的には、順次処理だけではなく、繰り返しを身に付けさせていくようにします。算数的には、正多角形の性質を理解させることが重要です。

5.きまりを使って様々な正多角形をかく

正百角形をかくとき、1秒待つを入れておくと、100秒待つことになります。辺の長さを130歩にすると飛び出してしまうのでかけません。そこで自分なりの工夫が必要になってきます。