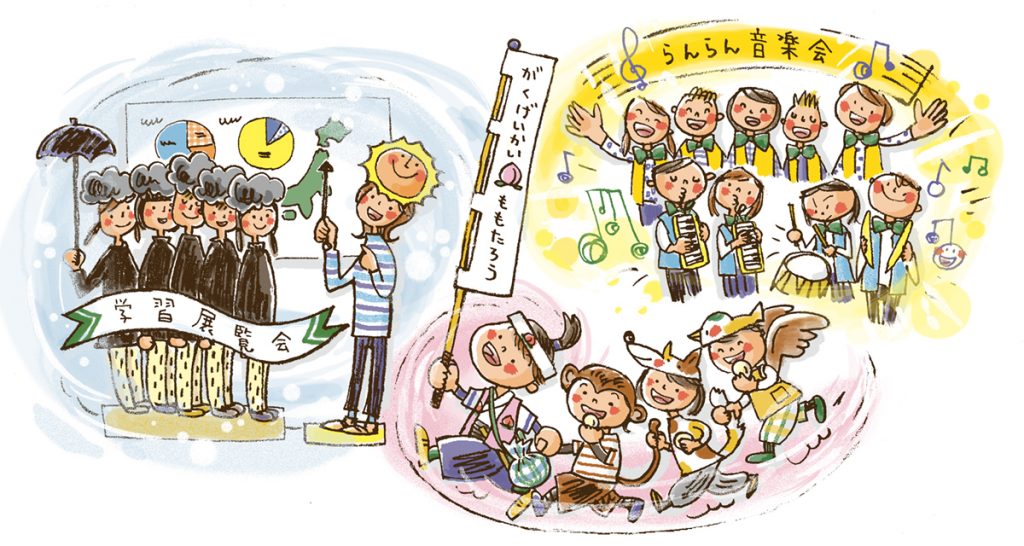

学習発表会を成功させる8つのカギ <学芸会台本付き>

- 特集

- 学習発表会・音楽会特集

コロナ禍以降、中止や縮小されていた学習発表会が再び開催される小学校が増えています。学習してきたことを発表し、自分の成長を家の人に見てもらうことで学びのモチベーションが上がるという学習発表会の成功のカギを東京都公立小学校主幹教諭の佐々木陽子先生に教えていただきました。実際の学習発表会・学芸会編の準備から本番までの流れとともに留意点を紹介します。学芸会のオリジナル台本をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

執筆/東京都公立小学校主幹教諭・佐々木陽子

目次

学習発表会とは

学習指導要領に示されている文化的行事である学芸会、音楽会、展覧会(作品展)、学習発表会などは時代の変化や昨今のコロナ感染症の影響などもあり、各学校で見直しが図られています。練習や準備にかかる時間を縮小して、日頃の学習の成果を発表しようという意図から学習発表会を行う学校が多いのではないかと考えます。

もちろん、今まで通り特別な準備や指導を行う学芸会や音楽会、展覧会(作品展)などを開催する学校もあります。その反面、準備に時間がかかる学芸会をやめた学校もあります。また、1年ごとに展覧会(作品展)と音楽会を交互に行ったり、展覧会(作品展)と音楽会を学年ごとに振り分けて同時に行ったりと内容も様々です。

学習発表会は、当該学年の学習してきたことを発表し、自分の成長をおうちの人に認めてもらうことで今後の学びのモチベーションが上がります。担任としても日頃の学習の成果を見ていただけることで保護者への信頼につながります。また、発表する教科が決められていないので、学年によって発表したい教科を選べるのがよいところです。

準備

カギ1 大まかなスケジュールを立てることが初めの第一歩!

★各学校では、特別活動部、行事委員会など行事に関しての分掌があるかと思います。その中で提案される全体のスケジュールをもとに、各学年でも話合いの場を設けて大まかなタイムスケジュールを組んでいきます。