「解決の方法を発想する」とは 【理科の壺】

実験の方法を子供たち自身で考えてもらうとき、手放しで任せられるでしょうか? 小学校では、新しく知ることが多いため、完全に最初から自分自身で考えることは難しいです。ただ、いくつかのポイントをあらかじめ押さえておけば、自発的な思考へとつなげていけます。

確かに単元や学習場面によっては、実験方法を考えることは難しい場合もあるでしょう。しかし漠然と「実験方法を子供自身で考えるのは難しい」と思うのではなく、具体的にどうすればよいのかについて考えたいものです。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/東京都公立小学校指導教諭・工藤周一

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

「先生、この方法だったらこの予想を確かめられるよ!」

「前に使った、〇〇(器具名)を使えば、この条件についても調べられる!」

そんな言葉が教室から聞こえるような授業は、どのように生み出すことができるのでしょうか。理科の学習は、子供が見いだした問題を基に、問題解決の過程を通して進めていきます。その過程を通して育成を目指す「問題解決の力」として、次の4つが理科の学習指導要領解説には示されています。

・問題を見いだす力

・予想や仮説を発想する力

・解決の方法を発想する力

・より妥当な考えをつくりだす力

今回は、問題解決の力の1つである「解決の方法を発想する力」をどのように育成すればよいのか、指導の実際について紹介します。

1.解決の方法を発想する難しさと楽しさ

(1)難しくて当たり前

子供が自分たちで解決の方法、つまり観察、実験の方法を立てていくことはもちろん難しいことです。しかも見いだした問題を「科学的」に解決することが理科では求められているため、子供が考えた方法であれば何でもよい、ということではありません。安全面にも配慮すべきことが多くあります。

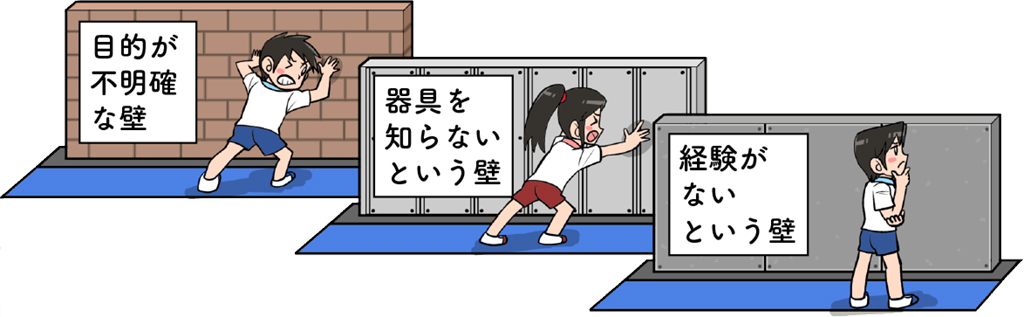

解決の方法を発想させていく際に、うまくいかない原因となる壁として次の3つが挙げられます。

①「目的が不明確」な壁

予想や仮説は立てたものの、果たしてどんな観察、実験をして、何を確かめればよいのかが不明確なままなこと、ありませんか?

②「器具を知らない」という壁

小学生は、その単元を学ぶときになって初めて、器具の存在や使い方を知ると言っていいでしょう。学習すべきこと、体験すべき内容は定まっていますので、知らない道具に対して、どのように発想させていけばよいのでしょうか?

③「経験がない」という壁

「解決の方法を発想し、その手順を計画する」という、科学的な解決方法を経験していないので、思考や検討をするまでに至らない、ということも、理由の1つです。活動を充実させたい、けれどなかなか子供が話し合ってくれない。そんなジレンマが先生方から聞こえてきそうです。

(2)自由度が楽しさを生む

どの教科・領域においても、子供は自由に発想する時間を何よりも楽しんで学んでいます。

もちろん、新しい道具や題材について、決められた手順で観察、実験する楽しさもあると思いますが、予想や仮説を基に考えを広げたり、深めたりできる場には創造的な楽しさが含まれています。

子供が「やってみたい、調べてみたい」と思う文脈がそこにあり、その思いを追究した先に教師が想定する指導のゴールがある。そんな学びをつくっていきたいものです。

では、単にその単元の観察、実験の方法を設定するという「プロセス」だけでなく、解決の方法を発想する力として「育成する」ためには、どのような授業を展開していけばよいのでしょうか。