子どもたちの考えを大切にした観察、実験の計画とは? 【理科の壺】

実験方法を子どもたちに考えさせる授業をされていますか? 理科では、教師が何でもかんでも教えてしまうのではなく、子どもたち自身が知識の習得だけでなく「問題解決の方法を身につけること」が重視されています。

今回はその中でも、実験などで「解決方法を考える」ことにフォーカスします。子どもたちだけでは経験不足で考えられない内容もありますが、ちゃんとした実験方法まで結論が至らずとも、途中までなら考えることもできます。そのためには、先生の声かけが大切になります。さまざまな観察や実験が行われますが、具体的にどのように声をかけていけばよいのでしょうか? 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/兵庫県公立小学校教諭・長岡有紀

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1 子どもたちが観察、実験の計画って本当にできるの?

「問題解決の力」としても示されている(「思考・判断・表現」の評価の対象になっている力でもある)「予想や仮説を基に解決の方法を発想する力」ですが、教科書を開けば、観察、実験の方法や手順が丁寧に示されていますよね。それを見て終わりにするのでは、発想力は育ちません。

では、どうやって子どもたちが解決の方法を発想する力を育成していくのでしょうか。そもそも、子どもたちが観察、実験の計画をしていくことができるのでしょうか。

計画の手順から考えていきましょう。

①子どもたちはまず、自然の事物・現象から解決していきたい問題を見いだします。

②そして、その問題について予想や仮説を立てます。

③そこで、それらの予想や仮説をどのように確かめるのか、方法を考えます。

もちろん、理科を始めたばかりの子どもたちに、全てを任せて計画することは容易ではありません。だからこそ教師は、子どもたちの話を聞きながら、どんなことを確かめたいと思っているのか、子どもたちの考えを整理し、手助けしながら導いていくことが大切になります。

では、教師は具体的に、どのようにして子どもたちを導いていくことができるのでしょうか。

![]()

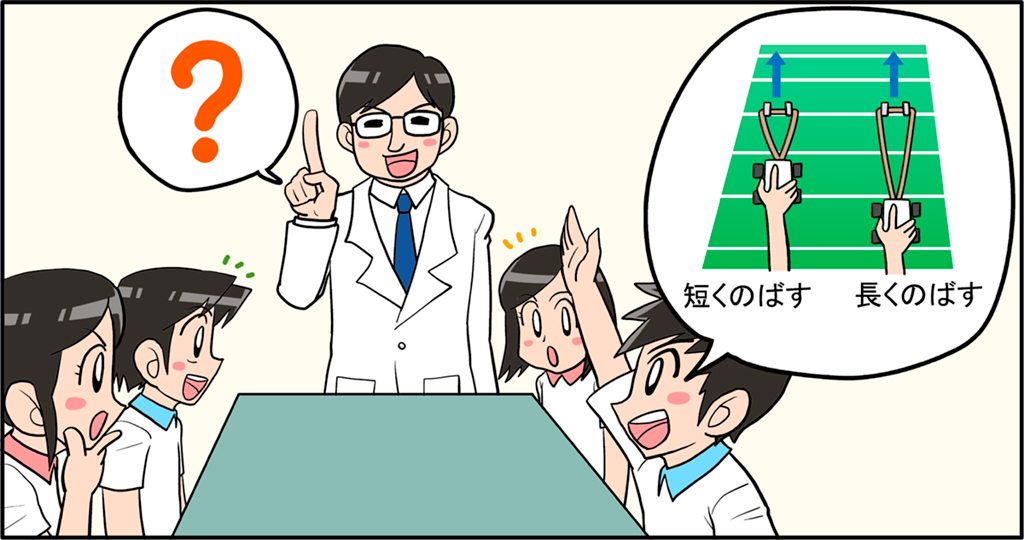

(子どもたちの予想や仮説を共有した後で…)

「はい、じゃあみんなの予想を確かめるために今日は(教科書通りの)この実験をします」

共有するまでは良かったのですが、このように教科書を示してしまうと、きっと子どもたちの自分たちで問題を解決していこうという気持ちは高まりませんし、解決の方法を発想する力を育成することにはつながっていきませんよね。

![]()

「どんな実験をしたらいいかな?」

「どうやったら確かめられる?」

こんな言葉をかけると子どもたちはきっと

「○○したらいいと思うな!」

「~したら確かめられるんじゃないかな!」

「○○で調べてみたいよ!」

と解決の方法を考え発言するでしょう。

そして子どもたち同士が考えを共有する中で、

「それでは難しいんじゃないかな?」

「でも、こんな方法ならできそうだよ!」

「じゃあ、この方法で確かめてみよう」

と自分一人では気付かなかったことや方法にも気付くことができ、より協働的に学ぶことができますよね。また、子どもたちは自分たちで発想した方法で観察、実験を行いますから、より主体的に問題解決に取り組んでいくことができるでしょう。

子どもたちが発想する方法の中には、危険なものもあるかもしれません。そのため、全てを受け入れて観察、実験することはできないかもしれませんが、なるべく子どもたちが納得する方法で計画していけることが大切です。

そのためにも教師は子どもたちの話を聞き、どうやって解決したいと考えているのか理解し、一緒に考え、より安全で、科学的な解決の方法を発想していけるよう支援してくことが大切です。