デジタル教科書とICT活用授業で「学びの基盤」を育む【連続企画「教育DX」時代の学校マネジメント #02】

2012年に日本デジタル教科書学会を立ち上げ、新潟市教育委員会のGIGAスクール担当を経て令和5年度から新潟市立大野小学校(児童数402人/2023年5月現在)に赴任した片山敏郎校長。同校で教育DXを進めていくための学校経営や授業計画について伺った。

新潟県新潟市立大野小学校

新潟市立大野小学校の片山敏郎校長。教育DXで自立した学習者が育つ「わくわくする学校」づくりを目標にしている。

この記事は、連続企画「「教育DX」時代の学校マネジメント」の2回目です。記事一覧はこちら

目次

さらなる子どもの学びを深めていくために学会を立ち上げ

2009年12月、民主党政権が誕生してまもなく、デジタル教科書という存在が広く世間に知られるようになった。当時の原口一博総務大臣によって示された「原口ビジョン」の中で、2015年までに「デジタル教科書を全ての小中学校全生徒に配備」するという目標が掲げられたのだ。

ほどなくiPadが登場したこともあり、当時小学校教諭だった片山敏郎校長は、児童生徒一人一人が端末を持って授業をすれば、一斉型の授業よりもさらに子どもたちの学びが深まることを直感したという。

そこからTwitterやFacebookなどを通じて、同じような問題意識を持ったメンバーと「みんなのデジタル教科書教育研究会」を立ち上げた。1年半ほど活動を続けていく中で、1人1台の端末を持つ場合にどのような形がよいのかを研究。やがて本格的にデジタル教科書を学術的に研究していく必要性を感じ、教育研究者10人、民間の実践者10人を集め、日本デジタル教科書学会を設立。情報教育、教育工学の有識者を招いてのシンポジウムなども開催した。

「ICTを活用した実践や、デジタル教科書についての医療面からの課題、認知面の問題などの研究論文を30~40本ぐらい全国大会で発表してもらい、それらをさらに分科会で議論していきました」

2024年度から導入されるデジタル教科書がもたらす変化

そのようにして研究を重ねてきたデジタル教科書が、いよいよ2024年度4月から導入される。デジタル教科書ではすべての教科でQRコードが掲載されており、そこから動画や音声などのコンテンツにアクセスできるようになる。自分に必要なタイミングで、必要な情報にアクセスできるため「自立した学習者の育成」につながり、ひいては「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」の実現にもつながっていくと片山校長は期待を寄せる。

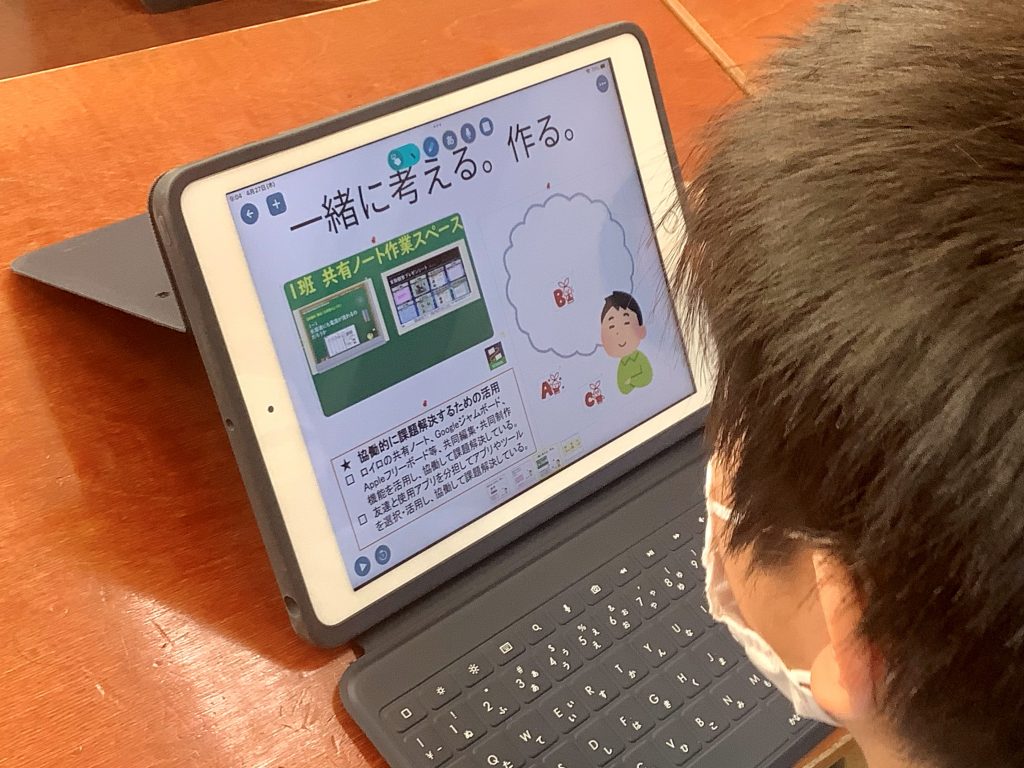

「学習を子どもに委ね、個々に必要な情報を選択して課題解決に向かって学ぶほか、協働しながら解決策を見つけ、情報交換しながら学習していくような授業に変わるでしょう。そのような自立した学び方が身につき、学習指導要領に位置づけられている情報活用能力のような『学びの基盤』となる力も高まっていきます」

2019年から続いたコロナ禍では、全国の学校が臨時休校となり学びが止まることがたびたびあった。このような事態にも、デジタル教科書であれば自宅で自学自習を進めることが容易になる。さらに、平時の授業でも自分のタイミングで情報を収集する学び方が主流となり、一斉授業のように教員の指示で、教科書をみんなで読むというスタイルは少なくなっていくことが予想される。

「GIGAスクール構想で進められたICT環境の整備は、戦後の教育改革の中では最も大きな転換点だといえます。これによって子どもの情報収集や、情報を整理・分析する情報活用能力は間違いなく向上していくはずです」