小3体育「ネット型ゲーム|キャッチソフトバレーボール」指導アイデア

執 筆/秋田県公立小学校教諭・佐藤静香

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・高田彬成、秋田県公立小学校校長・越中谷俊悦

目次

授業づくりの前に

「ネット型ゲーム」は、ネットで区切られたコートの中で攻防を組み立て、自陣から相手コートに向けてボールを返して、得点を競い合うという運動特性があります。

「ネット型ゲーム」に発展する低学年でのボールゲームでの学習を受け、中学年の「ネット型ゲーム」では、ごく軽量のボールを用いたり、ボールをキャッチできる等のルールを工夫したりし、子供たちがラリーを続ける楽しさを感じられるようにしましょう。

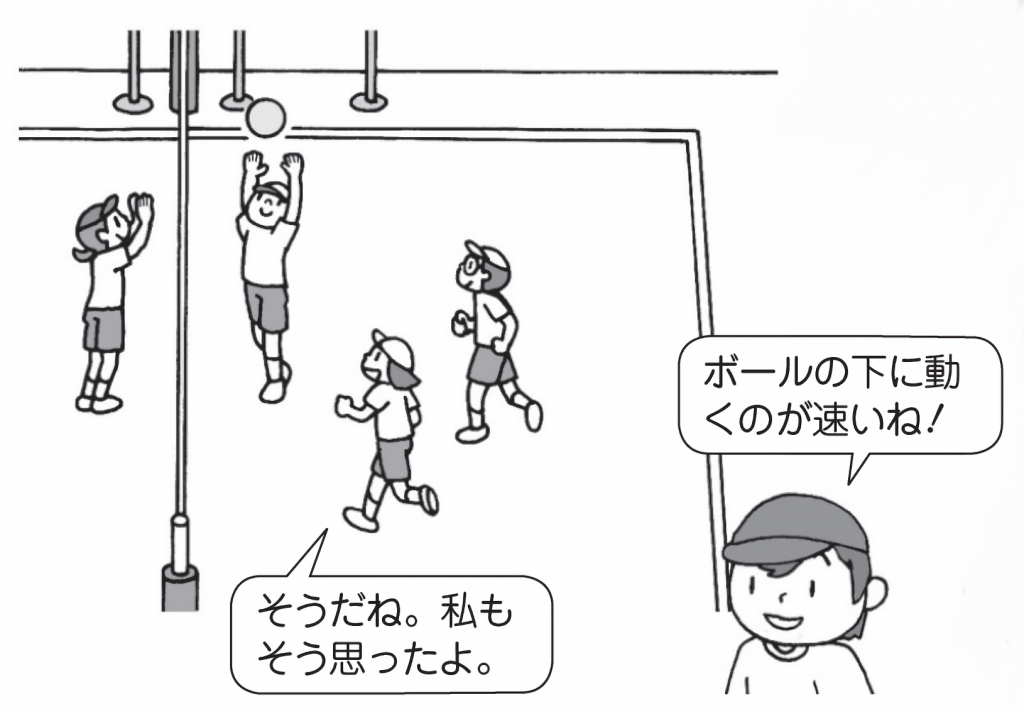

ゲームを通して、基本的なボール操作(サービス・パス・返球)とボールの方向に体を向けたり、ボールの落下点やボールを操作しやすい位置に体を移動したりするボールを持たない動きを身に付け、相手コートに返球できるようにしていきます。

準備運動では様々な運動を意図的に取り入れ、基本的なボール操作を身に付けることができるようにしましょう。また、運動を楽しく行うために課題を見付け、解決のための活動を工夫するとともに、規則を守り、誰とでも仲よく運動したり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにしましょう。

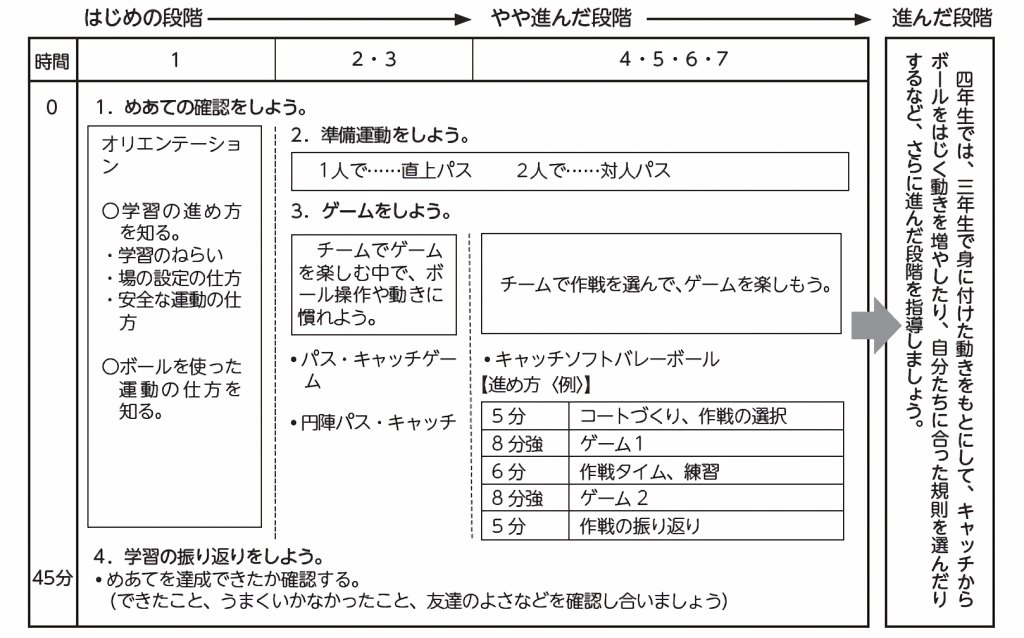

単元の計画(例)

学習を進めるにあたってのポイント

Point1

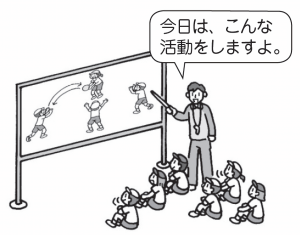

子供たちが進んで運動に取り組むようにするために

・どんな運動をするのか、図やイラストを使ってイメージをもてるようにしましょう。

・がんばっている姿、できた動きをほめましょう。

友達がキャッチしやすいところに、ボールを投げることができたね!

・ボールや用具の準備・片付けは、役割分担を決めて、全員で行うことができるようにしましょう。

Point2

子供たちが仲よく関わり合いながら運動できるようにするために

・友達のよい動きを見合ったり、認め合ったりする場を大切にしましょう!

・課題解決のために、考えたことを友達に伝えましょう。

・試合中の友達への声のかけ方を、確かめる場をつくりましょう!

ボールをつなぐには、どのような声かけをしたらよいかな?

みんなが気持ちよくプレーするには、どのような声かけをしたらよいかな?

Point3

子供たちが安全に、楽しく運動できるようにするために

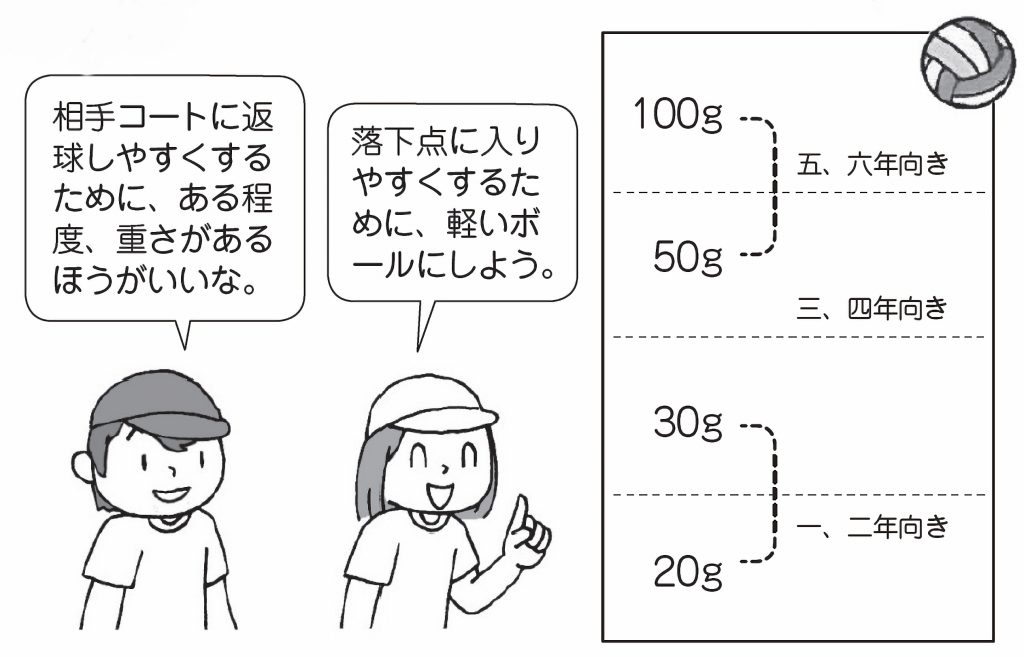

・重さや柔らかさの違うボールを準備し、学級の実態に合うボールを子供たちが選べるようにしましょう。

重さや柔らかさが違うボールがあるけれども、どれにする?

ソフトバレーボール(ビニル製)の重さ

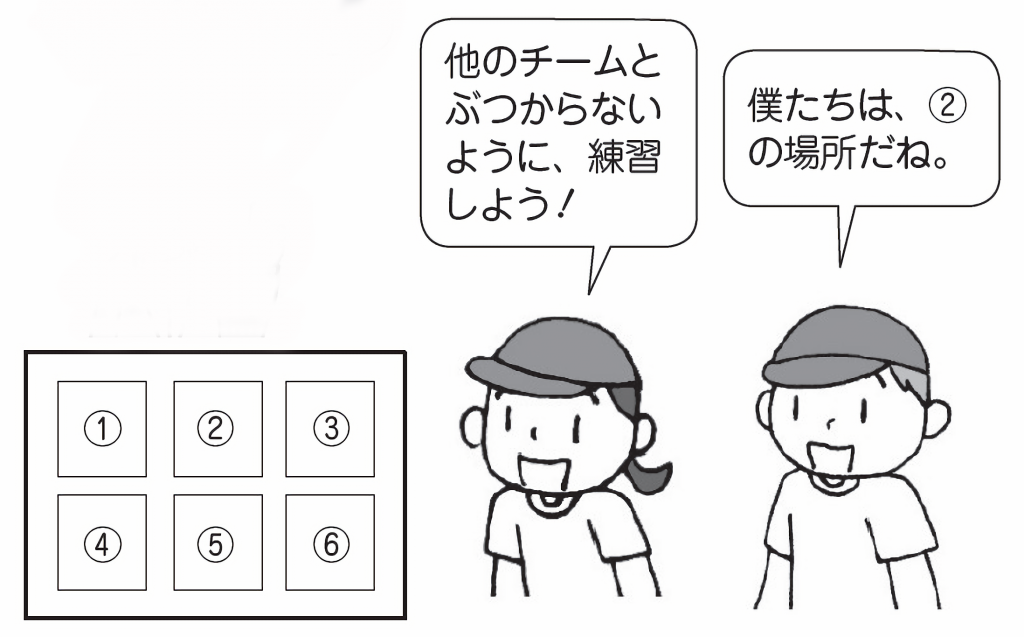

・ボールを扱うときには、子供同士がぶつからないように場を広くとりましょう。

運動の場を確かめましょう。

指導のポイント

痛いという恐怖感を与えないように、子供が扱いやすいボールを選びます。また、易しい運動になるように、運動の場や規則を工夫しましょう。

準備運動をしよう

直上パス(1人で)

①自分の真上にボールを投げ、おでこの前や下でキャッチする(両手・片手・下から・上から)。

②慣れてきたら、投げる高さを高くしていく。

・1回転してキャッチする。

・30 秒で、何回キャッチできるか数える。

( 子供たちに応じて )ボールを片手や両手で、頭の上や胸の前ではじいてみましょう。何回連続ではじくことができるかな?

「直上パス・キャッチ」指導のポイント

ボールを真上に投げることや、ボールの真下に速く動くことを伝えましょう。膝を曲げてキャッチすると安定します。

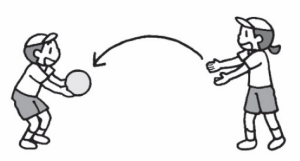

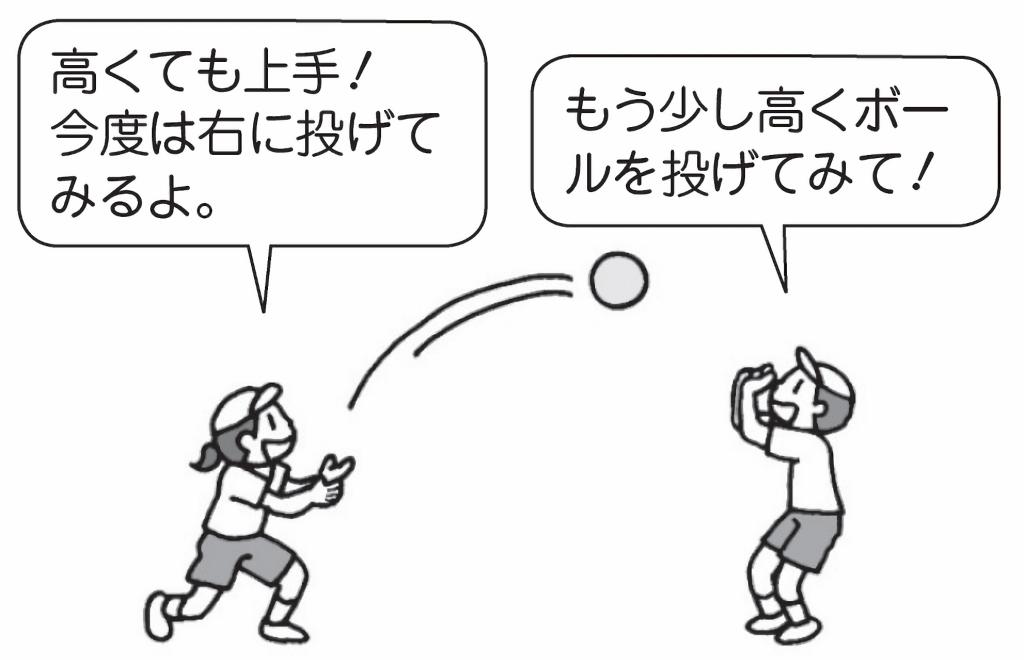

対人パス(2人で)

はじめは近くから両手で投げよう!

1 分間で何回パスできるかやってみよう!

(子供たちに応じて)友達から投げられたボールを、片手や両手ではじいて友達に返してみましょう。投げるボールの高さを友達に伝えてみましょう。

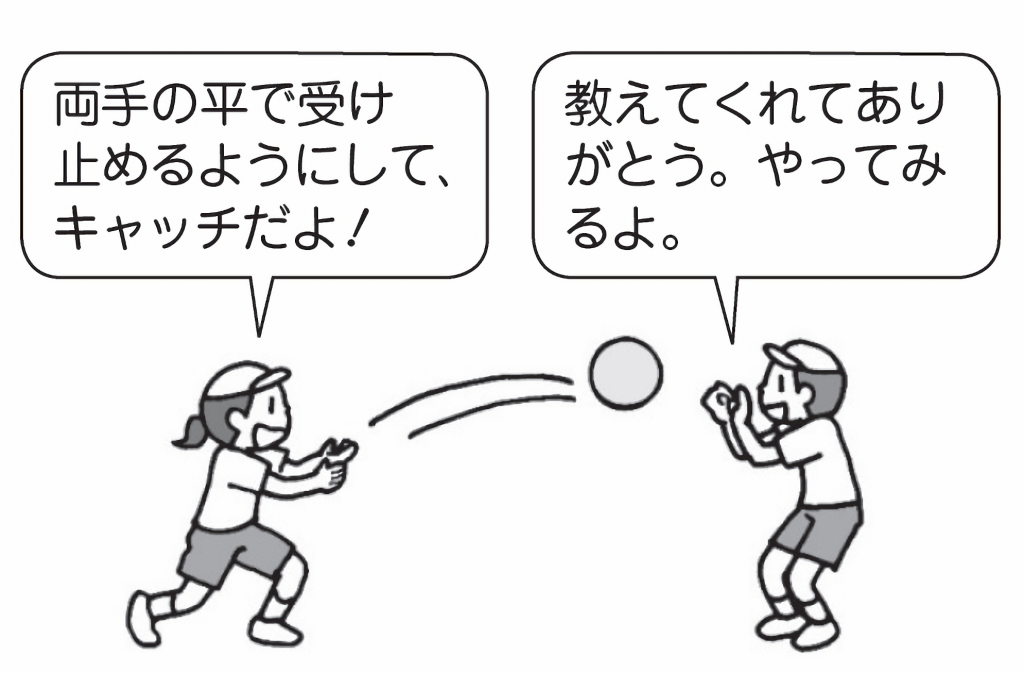

「ボールパス・キャッチ」指導のポイント

運動が苦手な子には、ボールを胸でキャッチしないように声をかけ、ボールを両手の平でたたくことから始めて、次第に両手の手の平で止められるようにしましょう。

ゲームをしよう

指導例:はじめの段階

チームでゲームを楽しむ中で、ボール操作や動きに慣れよう!

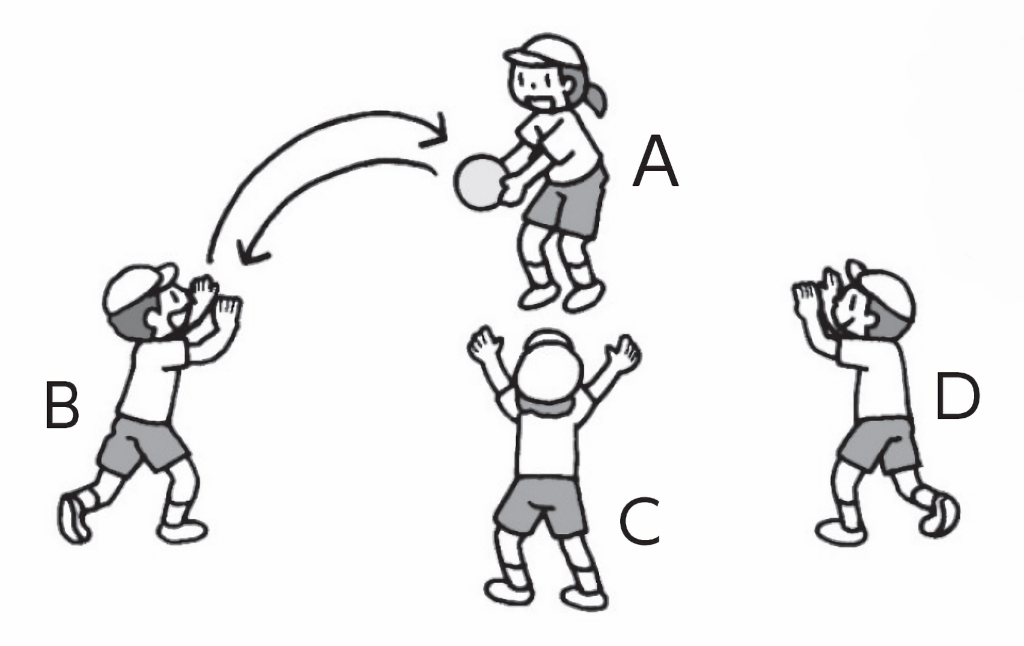

パス・キャッチゲーム(チームで)

・4~5人のグループで行います。

・1 人がAの位置に出て、他の人たちと向かい合います。Aがボールを投げ、Bがキャッチし、Aに返球します。C、Dと順番に行います。

☆Aはボールを下や上、正面、前後左右に投げます。

いろいろな位置や高さにくるボールを落とさずにキャッチしてみよう。正確にAに返すことを意識して、ボールを投げよう!

(子供の思考を促す支援として)ねらったところへボールを投げるには、どうしたらよいかな?

(子供たちに応じて)Aが投げたボールをBCDの順でボールを片手や両手ではじいて、Aに返してみましょう。

(子供の思考を促す支援として) ボールを落とさないようにするには、どうしたらよいかな?

指導のポイント

苦手な子には、ボールの軌道をよく見て、素早くボールの下に入るとキャッチしやすくなることや、パスする人のほうに体を向けると、パスしやすくなることを伝えましょう。

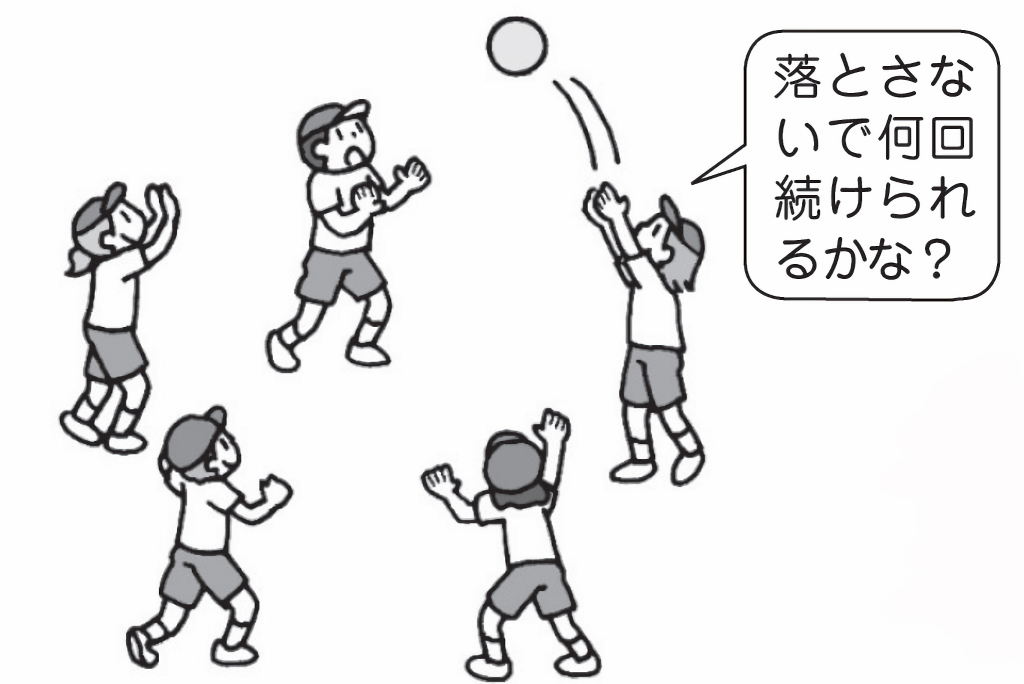

円陣パス・キャッチ(チームで)

・4~5人のグループで行います。

・輪になり、ボールを床に落とさずに、何回キャッチできるか数えます。

膝を曲げて、低い姿勢で動いてみよう。低いボールがきたときに、キャッチしやすいよ!

(子供たちに応じて)投げる→はじく→キャッチして投げる→はじく…と、交互に行ってみましょう。

(子供の思考を促す支援として)どのくらいの高さでボールを投げたらよいのかな?

ボールの落下点が相手の胸のあたりになるように、山なりのボールを投げましょう。

指導例:やや進んだ段階

イラスト/たなかあさこ

『小三教育技術』2018年12月号より