学芸会・学習発表会での劇指導のコツとポイント

- 特集

- 学習発表会・音楽会特集

芸術の秋。この時期、学芸会を開く小学校も多いのではないでしょうか。はじめての学芸会・学習発表会での劇の準備や対策について、ポイントをおさえながら、わかりやすく指導するコツや方法を『台本選びから演技指導・演出法まで学芸会の指導~成功への道筋~』(小学館刊) の著者、清水弘美先生が伝えます。

執筆/東京都公立小学校校長・清水弘美

目次

全校児童にも地域にも、よい効果を生む学芸会

学校行事の中でも文化的行事は、常に保護者や地域から大きな期待が寄せられます。特に演劇は観客があって成立するものですから、子供たちはいつもと違う自分を演じる楽しさで夢中になります。

高学年の劇は全校児童の憧れの的です。学芸会の観劇をきっかけにして、どの学年でも演劇形式の発表がたくさん行われるようになります。学級活動、児童会やクラブ発表会でも表現の幅を広げることができると、さらに豊かな学校になっていくことでしょう。

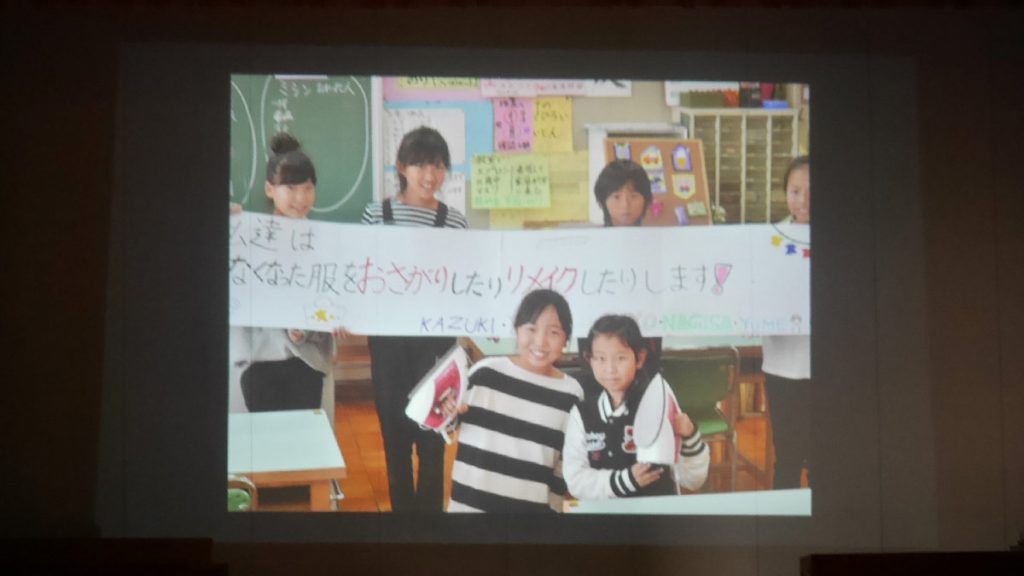

子供たちの発想からスタートする

学芸会というと、多くの教師は何の劇をさせようかと考えます。学校行事は教師主導で行うものですから、子供たちの発達段階にあった台本を選ぶことも悪くはありません。しかし、高学年ならば、子供たちの発想を取り入れて、子供たちと力を合わせながら、教師自身が試行錯誤をして台本をつくっていくことも素晴らしい体験になります。学芸会ではなく、学習発表会でも同じことです。各教科等で学んだことを題材にして学習発表会を劇仕立てで行うことで、それまでの学びがさらに深まっていくのです。