タブレット端末の活用で広がる授業の可能性【連続企画「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実をめざす学校経営と授業改善計画 #04】

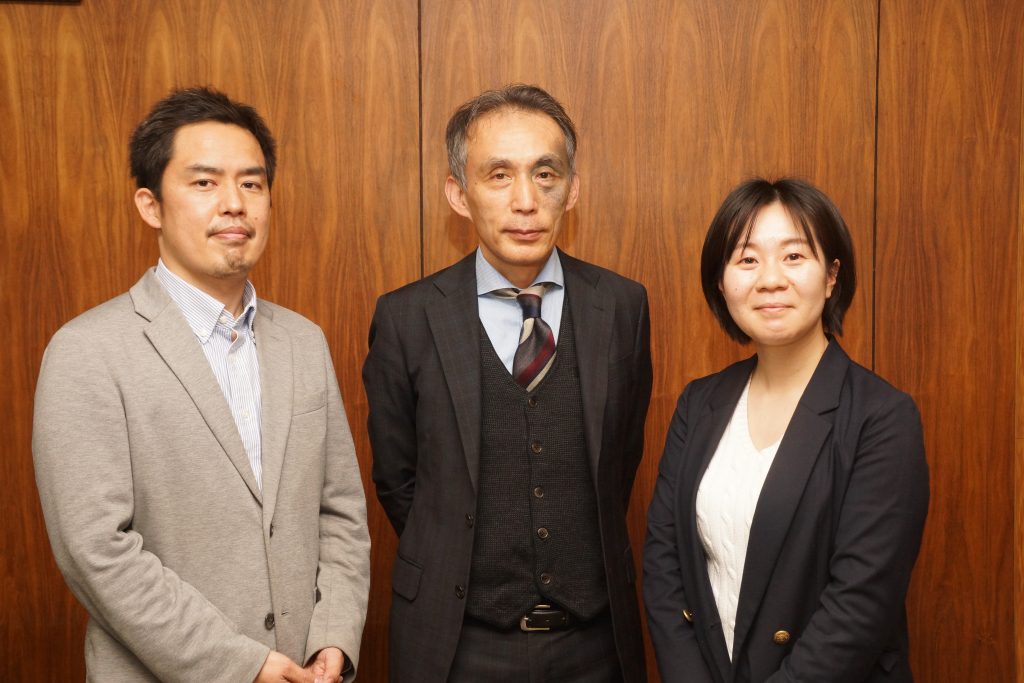

東京都内にありながら、豊かな緑に囲まれた閑静な住宅街に立つ田無第二中学校(生徒数402名/2023年3月現在)。同校は2021~2022年度、西東京市研究指定校として「情報活用能力の育成~GIGAスクール構想への取り組み~」をテーマに研究を行ってきた。「生徒たちに情報活用能力を付けさせることで、結果的に個別最適な学びや協働的な学びの修得につながった」と話す、田無第二中学校の研究主任で数学科の片山亮志教諭。矢野尊久校長、音楽科の桐山友布子教諭も交えて、取組の内容や成果について聞いた。

東京都西東京市立田無第二中学校

左から片山亮志教諭、矢野尊久校長、桐山友布子教諭。

この記事は、連続企画「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実をめざす学校経営と授業改善計画」の4回目です。記事一覧はこちら

目次

研究のきっかけは時代の流れ。最初は、“いつも、ちょっと、トラブル”

「GIGAスクール構想が始まり、本校でも生徒全員にタブレット端末が配布されることが決まりました。タブレットを使った授業は、今後避けて通ることはできない。だったら一からしっかり取り組んだ方がいいのではないか。失敗してもいいから、使いながら学んでいけばいいという思いで、情報活用能力をテーマにした研究をすることになりました」と矢野尊久校長は当時を振り返る。

この研究をスタートするにあたっては、研究段階を4つに分け、徐々にステップアップする形にした。具体的には、「タブレット端末で何ができるのか」「トライ&リフレクション」「情報活用能力の育成」「生徒一人一人の課題解決学習」という形だ。

「ある研修会でどなたかが、自分の学校はICTが(Information and Communication Technologyではなく)“いつも、ちょっと、トラブル”になっていると笑っておられたのですが、本校も最初はそうでした。その状態から、矢野校長が2019年の就任時に経営計画で掲げたトライ&リフレクション、とにかくやってみて、失敗してしまうのはかまわないという立ち位置をとり続けたところ、先生方にも端末を日常的に使ってもらえるようになりました」(片山教諭)

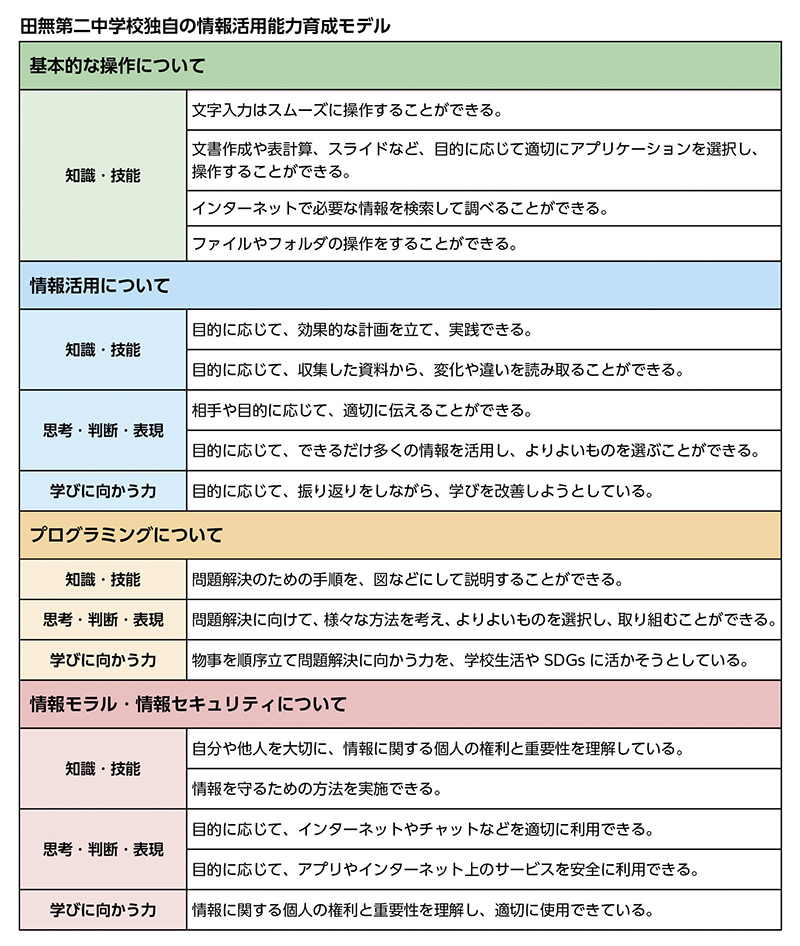

片山教諭は自らが中心となり、「とうきょうの情報教育」(情報教育ポータル)を参考に、17項目からなる本校独自の情報活用育成モデルを策定。これに沿った授業を構成するよう全教員に依頼した。「文字入力はスムーズに操作することができる」という基本から、「自分や他人を大切に、情報に関する個人の権利と重要性を理解している」「情報に関する個人の権利と重要性を理解し、適切に使用できている」などの応用までが含まれている。各項目は、内容に応じて「基本的な操作」「情報活用」「プログラミング」「情報モラル・情報セキュリティ」の4つに分類するとともに、学力の3要素である「知識・技能」「思考・判断・表現」「学びに向かう力」に分けて、目標を明確にしているのも特徴である。

また、放送大学の中川一史教授からのアドバイスをもとに、端末に関する「7つの脱(脱・共有物、脱・一斉授業オンリー、脱・授業場面オンリー、脱・対面授業オンリー、脱・即時効果、脱・ツールの固定化、脱・機能の固定化)」を設定。タブレット端末を使えば簡単に教育効果が上がるという先入観は捨てるとともに、とにかく使う機会を増やすようにした。

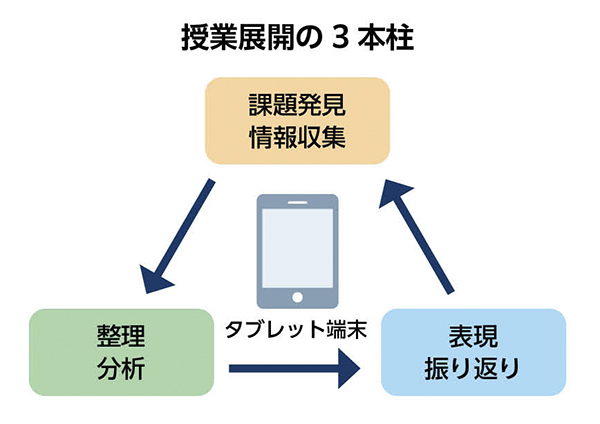

さらに、「課題発見・情報収集」「整理・分析」「表現・振り返り」を授業の流れの3本柱として設定することで、生徒も目的意識をもって授業を受けるようになった。加えて「個人で考えを作る」→「グループで考えを広げる」→「学級全体で共有し、さらに考えを深める」→「個人で学びを深める」というサイクルも合わせて作ることで「主体的・対話的で深い学び」への授業にもつなげていった。

教職員研修は毎月のように実施。全教科で研究授業を実施し、それぞれの教科部会でも話合いが行われた。

「総合的な学習の時間や学級活動などで、デジタルに強い先生が中心になってタブレット端末を取り入れた活動を行い、それを参考にしながら、それぞれの先生が自分の担当教科での授業に取り込んでいったというイメージです」(桐山教諭)

こうした取組もあり、教員内での情報活用能力が向上。“いつも、ちょっと、トラブル”という日々からの脱却に成功した。

「指導の個別化」や「学習の個性化」を多くの授業や単元で導入

授業での具体的な活用方法としては、片山教諭が担当する数学科では、ほぼ毎回50分の授業の中で、指導の個別化、協働的な学び、学習の個性化という流れで実践している。冒頭の5分は、ラインズ株式会社の学習支援サービス「eライブラリ」を使って、生徒それぞれに前時あるいは前々時の復習をさせ、次に、本時のメインとなる問題を自力で解かせる。その後は探究的な時間として、どう解いたかを発表させたり、他人の解法に触れて意見交換をさせたりしたのち、振り返りを行って授業終了となる。本校の数学科は難易度別のクラス編成を行っているが、基本的にはどのクラスでも同じ流れにしているという。

「タブレット端末がない時代は、私が教えている時間が長かった気がします。解法の共有といってもノートを見合うぐらいでした。研修などで協働的な学びの重要性を痛感し、グループ学習の時間を増やしたところ、みんなが一生懸命授業を受けるようになりました。もちろん、寝ている生徒はいませんし、成績が低い生徒たちも自分たち同士で教え合うなど、数学に対して取り組む姿勢が大幅に変わったと感じています」(片山教諭)

音楽科の桐山友布子教諭は、1コマごとではなく、1、2時間目に協働的な学び、3時間目は学習の個性化といった具合に、1つの題材(単元)の中で取り入れやすい時間を決めて組み込んでいる。

「ボイスアンサンブルを題材にした授業では、上級生が作った曲や私の曲、YouTubeにアップされている曲などを聞きながら、曲の作り方を指導の個別化で学び、3人1組のグループで作曲をするという協働的な学びも入れました。さらに、他の班の演奏を聞いたり、Googleのジャムボードを使って感想を入れたりするようにさせました。同級生からのコメントを見て、曲をさらに練り上げていくという形で、学習の個性化も位置づけました」(桐山教諭)

今までは付箋に書かせたり指名して発表させたりしていたが、タブレット端末の導入で、感想などのコメントを即時集められるようになり、時間の削減につながったという。発表が苦手な生徒も積極的に意見を言えるようになるなどの効果もあった。作曲にあたっては、曲を打ち込むと自分の代わりにボーカロイド(機械音声)が歌ってくれる「Renoid Player」を活用。楽器を弾くことが苦手な生徒やシャイな生徒にとってハードルが低くなり、今まで以上に楽しんでいる様子が見られたという。桐山教諭は、今後も歌、楽器の演奏、鑑賞などで積極的に使っていきたいと話す。