新潟市教育委員会の考える課題と方向性【「先進的な自治体&小学校」の「ICT活用」実例Part2#4】

目次

新潟市のさらなる改善の方向性

新潟市立小針小学校の実践を紹介してきましたが、ここまで現場での実践を進めてきた新潟市で、今後、どのようなポイントに留意しながら、さらに実践を深めていくのでしょうか。課題やさらに進むべき方向性について改めて新潟市教育委員会の担当者に取材をしました。

2022年度も続く「情報モラルの問題」

まず現時点で、現場から上がってくる課題や悩みについて、主査の安藤達郎指導主事は次のように話します。

「現場の悩みは時期によって変わってくるのですが、2021年度、4月から段階的に持ち帰りを進めて、夏に一斉に持ち帰りを行うと示した当初は、『持ち帰りをやらなければならないの?』という不安の声もありました。とはいえ、実際に持ち帰りを始め、定着した後から出てきたのは”情報モラルの問題”です。これは本年度になっても続いています。

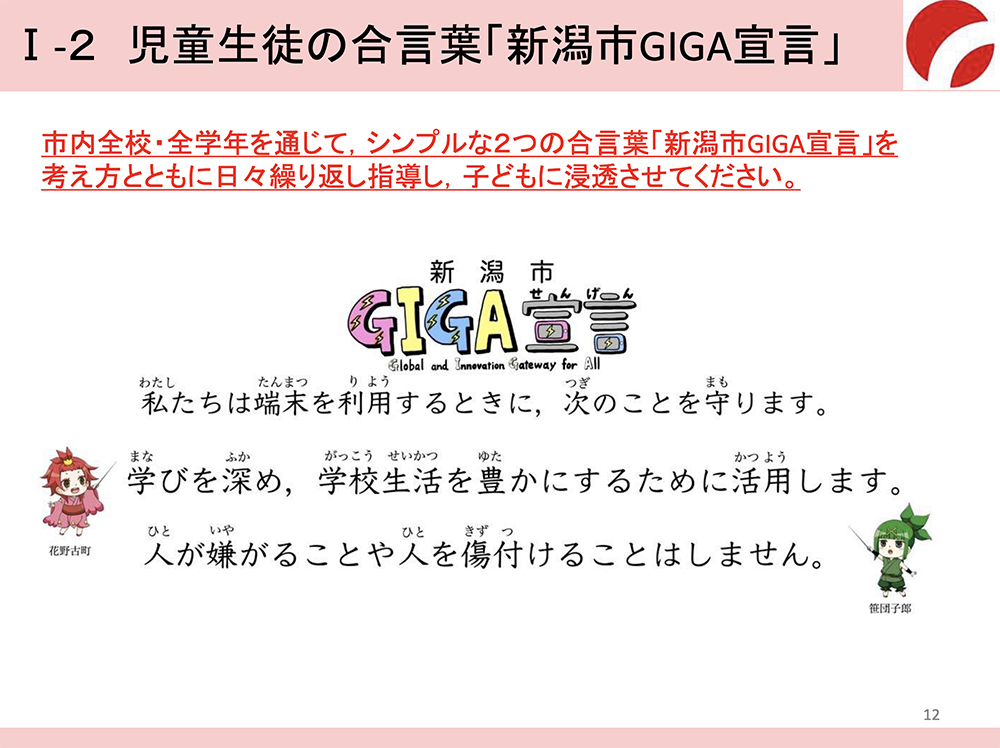

これについては、生徒指導担当と私たちとの理念共有ができており、テクノロジー制限で解決を図るのではなく、問題も起きる可能性はあるけれども、それも含めて学習に資するという方向で考えています。大事なのはあくまで子供たちの自己調整力の育成なので、ガイドラインで示しながら、大きな問題にならない範囲で子供たち自身が問題解決をしつつ、情報モラルを身に付けられるようにしていきたいと考えています(資料1参照)。

もちろん、『市の理想もその意味も分かるが、苦労している』という声もあるにはあります。私たちもそれを受け止めて、ご苦労をかけているとしながらも、しっかりと子供たちに力を付けていけるよう現場を支援していきたいと考えています。

そのほかには、端末への依存傾向に関するものもあります。それについては、持ち帰り学習のビデオを作成し、各家庭なりのルールを決めて活用していただくようにお願いをしています。ただし、ご家庭で制限をかけられるようなマニュアルも配付しており、本当に厳しいと判断されれば、ご家庭で制限をかけていただけるようにしています。これについては、家庭ごとにうまくいっているところと、そうでないところの差もありますので、理念を共有しながら困っているご家庭の声には耳を傾けつつ、学校と一緒になってどのように乗り越えていくか、私たちも考えるようにしています」

こうした家庭での活用なども踏まえ、今後、生涯にわたって必要となる情報活用能力の育成の重要性について、副参事の片山敏郎指導主事は次のように話します。

「私たちは今後、地域や保護者へのさらなる啓発活動が必要だと思っています。ICT端末を活用することによる先生方の授業の質の向上はもちろん必要ですが、地域社会の大人全体に、こうしたものを活用していくことの意義を理解していただくことも大事だと考えています。もちろん、理解してくださる方は増えていますが、鉛筆で漢字を書いて、とめ、はね、はらいを覚えることが大事で、ICT端末に置き換わるとそれがなおざりにされると考える方もいらっしゃいます。あるいは、旧来型のきちんと教える授業をしてほしいという声もあります。

それについては、私たちが育成をねらっている力についてお伝えしてきましたし、それをよく理解されて、『もっとうちの学校でもオンラインの授業をやってほしい』と言われる方もいらっしゃいます。ただ、これまで以上に分かりやすい形で、子供の姿として伝えていけるように工夫していくことが必要だと思っています。そこで、GIGAスクール運営支援センターの業務のなかに保護者啓発動画作成を入れ、教育長、教育次長、学校支援課長が教育の情報化ビジョンについて保護者に語りかける動画を作成しました。子供たちが、端末を活用するすてきな学びの姿もふんだんに盛り込み、YouTubeの「新潟市GIGAチャンネル」で発信しました(資料2参照)。今後、入学説明会やコミュニティ・スクールの学校運営協議会などで学校から活用してもらい、市民の意識をより高めていきたいと思います」

新潟市GIGAチャンネル URL:https://www.youtube.com/@giga.niigata

さらに、片山指導主事は次のように続けます。

「とはいえ、ある方法だけで、地域・保護者の考えが変わるというような簡単なものではないと思います。アプローチする相手を考え、それに対して効果的な方法を適宜考えて行っておくことが必要だと思います。もちろん、私たちのアプローチする先は、第一義としては学校の先生方であり、何よりもその先にいる本市の子供たちです。しかし、それをより効果的なものにしていくためには、彼らを取り巻く地域や保護者にもしっかり理解していただくことが必要だと思っています」

かつて、現場でオンライン授業も担当していた副参事の土田知之指導主事は、端末の追加配付によって、さらに実践の拡充が図られてきていると話します。

「今年度、Zoomなどを使って積極的に双方向授業を行っているような学校もありますが、まだロイロノートを使って、課題を配信し、学習成果を集積していくようなところまでの学校や学級もあります。そこで、12月にオンライン授業用に、各学級に1台ずつ新たに端末を配付しました。それにより、学校に登校できない子供がいるときには常に双方向の授業を行う学校が増えてきています。先日の寒波のときも休校にし、オンライン授業に切り替えた学校もありました。現在の法令では、授業時数にはなりませんし、状況によりますが、可能な範囲でできる限り学びを継続し学習を保障するという学校の姿勢はすばらしいと思います」