新潟市教育委員会の取り組み【「先進的な自治体&小学校」の「ICT活用」実例Part2#1】

目次

GIGAスクール構想先進自治体の一つ新潟市の実践とは?

GIGAスクール構想の実施も2年目の終盤に差しかかってきており、子供たちの1人1台端末を前提とした学校教育の改善は各地で進められてきています。そのなかで、早期に活用実践を深めてきている自治体とそうでない自治体によって、実践に差が出てきているところです。そこで、先進的な実践を進めてきている自治体の一つであり、文部科学省「StuDX Style」の事例提供に自治体として名を連ねている新潟市の実践について、同市教育委員会側の取り組みと、学校現場における実践との両面から紹介をしていきます。

GIGAスクール構想の見通しを保護者にも説明できるように整理

新潟大学附属小学校に教員として在籍していた頃から、自ら先進的なICT活用実践者であり、現在は、新潟市教育委員会学校支援課の副参事で、GIGA推進担当者である片山敏郎指導主事は、同市のGIGAスクール推進の方向性について次のように説明をします。

「本市では、毎年『学校園教育の重点』を示し、どういう方針で幼稚園から高等学校までの教育を進めていくかを明示しています。そのなかで、授業の質的向上や自立を促す生徒指導、多様な学びを保障する特別支援教育などについて、具体的な方策を示しており、先生方の指導指針となっています。ここでの2022年度のテーマは、『GIGAスクール環境を活かした教育活動のさらなる推進』としており、情報活用能力を全面に出して、取り組んできているところです。

これに先立ち、2021年の10月には本市教育長が『教育の情報化ビジョン』を示しています。このビジョンは大きく3つに分かれており、まずビジョン1では、縦軸に幼児教育から社会に出るまで各学校園で見通しをもって情報活用能力を育むことを示すとともに、横軸では家庭や地域との連携を示しており、当然ですが、ICT端末の持ち帰りを前提とすることが分かるようになっています。

ビジョン2では、教育委員会だけでなく、市の他部局とも連携を図り、よい教育環境を整えてきていることに関する説明をしています。例えば、放課後等デイサービスや児童クラブに行く子供もwi-fiでつなげるようにしたり、児童相談所や病院の院内学級もつないだり、どんな環境にある子供たちにも等しく必要な学習環境を整備できるようにしていくことを説明しています。

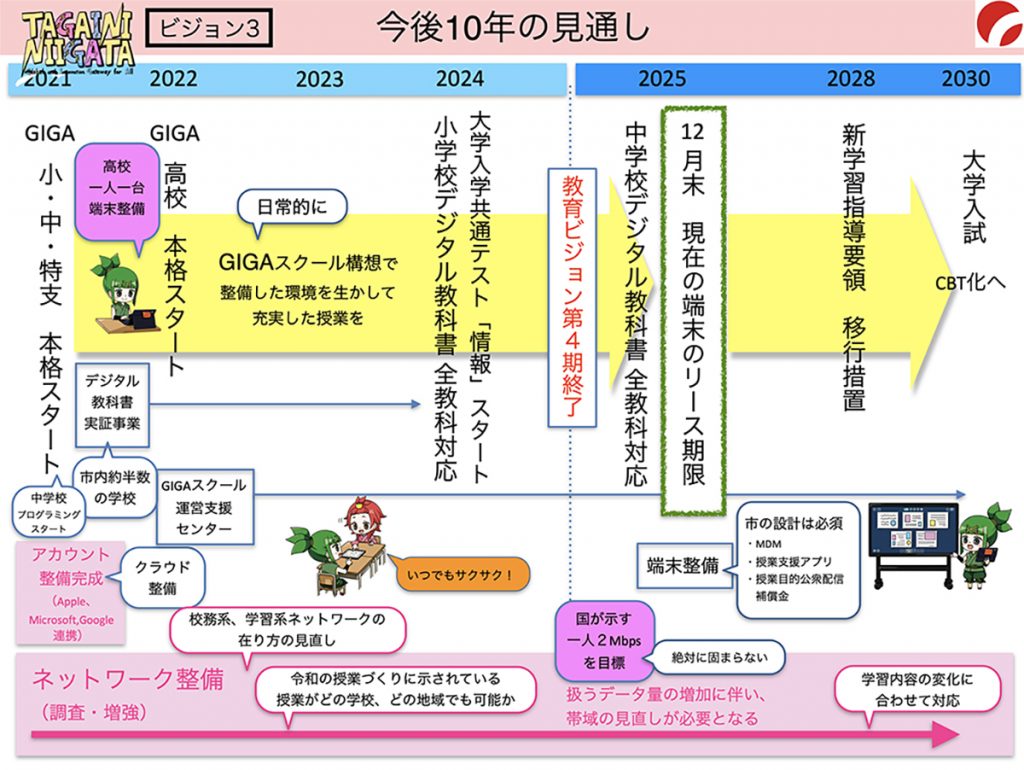

ビジョン3では、GIGAスクール構想の実施になった2021年度から10年先までの見通しを、教育委員会の職員や教職員がもち、保護者にも説明できるように整理をしています(資料1参照)。例えば、2024年度には、小学校でデジタル教科書対応を行うことや、(各大学の対応が話題になりましたが)大学入学共通テストで「情報」がスタートすることなども示しています。それらの積み上げのうえで、例えば、2025年の12月末には、現在の端末のリース期限を迎えるといったことや、次の学習指導要領への改訂といったことなども見据えています。これについては、今後も状況の変化に対応して改訂を続けていく予定ですが、大事なのは教育に関わる人がこのような長期的な見通しをもつということでしょう。

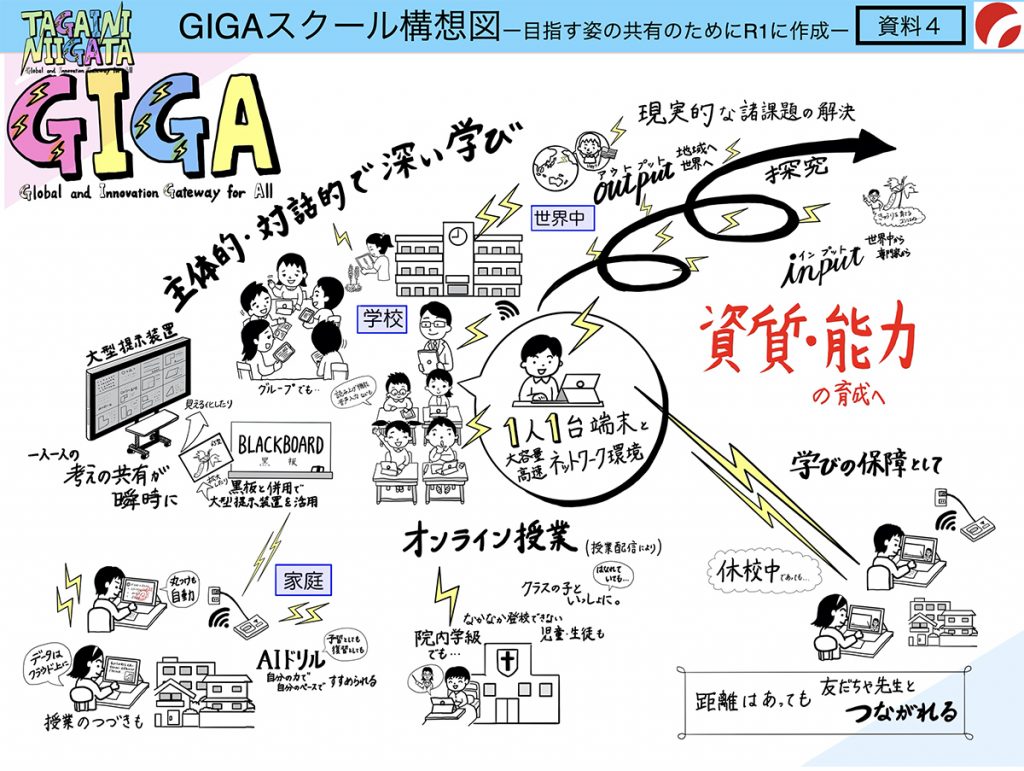

こうした整理をする一方で、子供を中心に置き、学校での学びはどうなっているのか、家庭の学びとはどうつながっているのか、社会とはどうつながるのか、探究的な学びとどうつながっているのか、「主体的・対話的で深い学び」とどうつながっているのかといったことがひと目で分かるよう、主査の安藤達郎指導主事が1枚のイラストに整理をしており、保護者にもひと目で分かるようにしています(資料2参照)。

そのほか、GIGAスクール運営支援センターというものも本市の取り組みの特徴の一つです。2021年、国から「人から組織へ」というモデルが示され、そのための民間事業者への委託が予算化されました。それを活用し、2021年2月から準備事務局を立ち上げて、多様なテクニカルな部分を担ってもらっています。これによって、各学校での実践にあたって、専門的な知識をもつリーダーの先生だけに過剰な負担がかかることなく、実践がスムーズにいくように支援を進めてきています。

もし今、各学校での実践がうまく進んでいない自治体があるとしたら、学校でやるべきことが多すぎて、担当者が何から手を付けたらよいか分からなくなっているということがあるのではないでしょうか。私は文部科学省のICT活用教育アドバイザーも務めているのですが、実際に現場からの質問を受けようとしても、『何から質問していいか分からない』という状況があることを感じます。そのために、やるべきことがたまってしまって進まなくなるわけです。その部分を実務の専門家に任せていくことが大事だと思います」