集団行動が苦手な子への対応|アヤ&メグの新任教師お悩み相談⑦

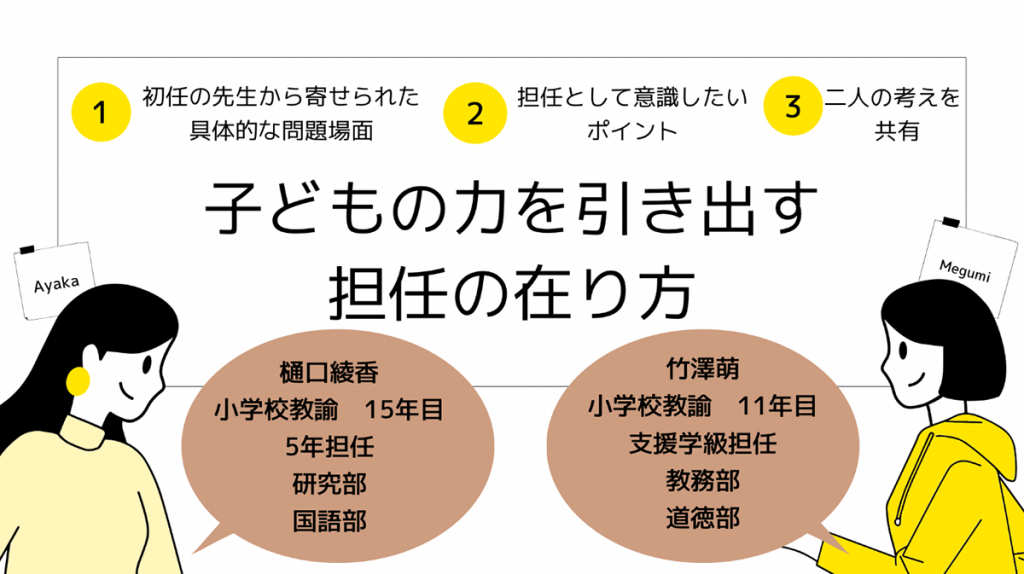

新任教師のお悩みに2人の先輩がお答えするシリーズ第7回のテーマは、「集団行動が苦手な子への対応」。教職15年目の通常学級担任・樋口綾香先生と、11年目の支援学級担任・竹澤萌(たけざわめぐみ)先生が、具体的な実践の紹介とともに、担任として意識したいポイントを教えてくれます。

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載!

このシリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員2人が考え方や手法を提案します。答えるのは、教職15年目の通常学級担任・樋口綾香先生と、11年目の支援学級担任・竹澤萌先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、2人の考えを共有します。

きっと、正解は一つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談「集団行動が苦手な子どもへの対応」

[今回の相談]

集団行動が苦手な子どもたちの言動が引き金になって起きるトラブルに悩んでいます。一部の子どもたちの「話合いに参加しない」「ちょっかいをかける」「言葉がきつい」などの言動によって、一生懸命がんばっている子も耐えられず、訴えてきます。注意ばかりが増えている現状をなんとかしたいです。

第7回の相談は、集団行動が苦手な子どもへの対応についてのお悩みです。

担任として、すべての子どもたちが居心地よく、一人ひとりの力を発揮できる学級をつくりたいと思う一方で、この願いを達成することの難しさを日々感じています。それは、さまざまな子どもがいっしょに生活するのが学級だからでしょう。特に、集団行動が苦手な子は、多くの困難を抱えていることが想像できます。担任としてどのように対応することが望ましいのでしょうか。

樋口綾香先生の回答

学級担任をしていると、集団行動が苦手な子どもに振り回されてしまうことがありますよね。例えば、誰かの言葉に過剰に反応する、すぐに離席する、予定変更に対応できない、話合いができない、ルールや決まりを分かっていても守れないなど、小さな問題が頻繁に起きることで、学級の雰囲気が悪くなり、友達関係もうまくいかなくなってしまうことがあります。

私自身も、これまでに悩むことがたくさんありました。そして、きっと気づかないところで、学級の子どもたちに多くの迷惑をかけていたのだと思います。担任がつらいときは、子どもたちもつらいのかもしれません。

私は、集団行動が苦手な子と接するときに、次の3つのことを意識しています。

- 見守る → 見逃す → 注意する

- 子どもたちの自尊心を傷つけずに、行動を促す

- 個人の特性を認め合える集団をつくる

1 見守る→見逃す→注意する

問題行動を見つけるたびに注意していると、子どもも教師も疲弊してしまいます。

私は、問題行動を発見したとき、すぐには注意せずに、まずは見守るようにしています。どうしてその行動に至ったか、周りを観察し、私自身の指示の悪さや環境への配慮不足はないかを考えます。そして、子どもの様子を見て、声をかけた方がよいか、見逃した方がよいかを判断します。もし周りに原因があった場合は、そのことを周りの子に伝え、本人を守る声かけをします。注意するという選択を安易にしないことを心がけています。

2 子どもたちの自尊心を傷つけずに、行動を促す

集団行動が苦手な子は、これまでにも多くの苦労をしてきたことが考えられます。中には、自分で自分を責め続けてきた子もいるでしょう。そのような子どもたちが少しでも安心して教室で過ごせるように、できるだけ多くの選択肢を用意しながら、子ども自身が行動を選択できるように促します。

自分で行動を選択できたことを成長と捉え、その判断を価値づけていきます。注意されて終わりなのではなく、できたことを認める声かけが子どもの心に残り、自尊心が高まっていきます。

3 個人の特性を認め合える集団をつくる

子どもたちが、自分のことを知る機会はどれくらいありますか? また、友達の特性を知る機会もつくれているでしょうか。

私が担任する学級では、「持ち味トーク」を朝の会の時間を活用して実施しています。「持ち味トーク」は、自分の持ち味、友達の持ち味について話し合う活動です。

「持ち味トーク」についてはこちらの記事をご参照ください。

↓↓↓

学級目標を意味のあるものにするには?|アヤ&メグの新任教師お悩み相談①

「持ち味トーク」を実施すると、自分の得意なこと、苦手なことを知るだけでなく、友達に自分の苦手なことをわかってもらえる安心感を得たり、自分も困っている人を助けたいという思いが生まれたりします。

「イライラしやすい」「思ったことをすぐに言葉にしてしまう」「言葉が悪くなってしまう時がある」など、自分の特性がわかってきたら、それをどうしたいかを考えたり、友達からのアドバイスをもらったりすることを通して、少しずつ特性をコントロールできるようにしていきます。

自分や他者の特性を知ることで、集団生活の中でうまくいかない子がいたとき、「私には関係ない」という意識ではなく、「その子のために私たちにできることはないだろうか」「自分にも苦手なことがあるから気持ちが分かるな」という意識に変わっていきます。

学級の子どもたちには、「できないことがあるのは当然のこと。先生にもいっぱいあるよ」といつも伝えています。一人で解決するのは難しくても、周りの人の力を借りれば乗り越えられることがあると、子どもたちに知ってほしいと考えています。