あたたかい人間関係を築く力を育てる【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #1】

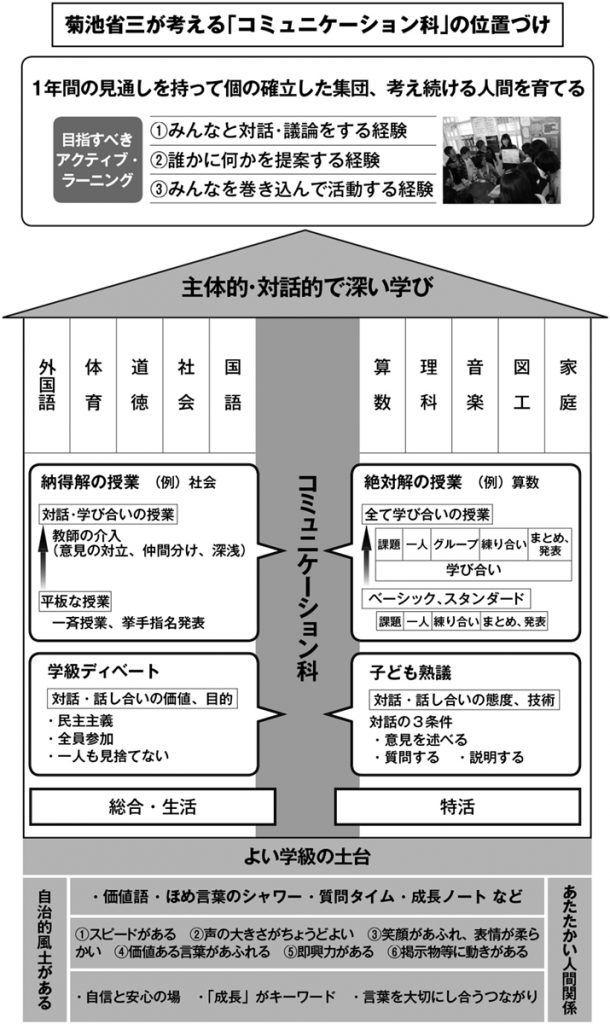

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第1回「コミュニケーション科」の授業は、<あたたかい人間関係を築く力を育てる>です。

目次

なぜ、今「コミュニケーション科」なのか

人がともに生きていく中で、最も大切なコミュニケーション力。この力を学校で育むことの大切さは、誰もが実感していることです。にもかかわらず、授業では技術的な手法に留まり、一つひとつの教科・領域の中に埋もれてしまっているのが現状ではないでしょうか。

2015年3月に北九州市の小学校を退職してから、全国各地の学校に呼ばれる機会が増えました。授業を参観したり授業を行う中で気づいたことは、「固くて遅い」学級が多いことでした。そのような学級では、担任も子どもたちと同様、「固くて遅い」のです。特に、荒れかけている学級では、担任の表情や声の調子、立ち位置、そして体の動きも全てが硬直しています。これでは子どもたちに何も伝わるはずがありません。あたたかい人間関係が築けていない学級では、一人ひとりの子どもが自分らしさを発揮し、他者を理解し、お互いを高め合う真の学びは決して生まれません。学ぶための根幹ができていなければ、活発な学びは成立しないのです。

2020年4月からいよいよ新学習指導要領が実施されます。ここに盛り込まれている「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)は、一人ひとりの子どもが自ら考え学ぶ授業の実現をめざすもので、従来の教師主導一辺倒による授業の転換を迫られるものです。現在、様々なアクティブ・ラーニングの実践例が提案されていますが、言語活動に偏りすぎているように感じます。

また、授業の進め方や板書方法、子どもの受け答えの仕方など細部に至るまで決められた「○○(県や市町村名、学校名)版ベーシック」「△△版スタンダード」が幅をきかせています。マニュアル化することで、教師が自分らしさを発揮した授業、一人ひとりの子どもが輝く授業が隅に追いやられています。

このような現状の中、最も大切な核となる授業は、もはや従来の教科では対応しきれないのではないかと、新しい教科「コミュニケーション科」を立ち上げる必要性を強く感じたのです。

教師時代、子どもに身につけさせたい力として、私が最も重点を置いてきたのはコミュニケーション力です。その実践と経験、さらには教育実践家として全国の学校を回る中で、次のような理由から「コミュニケーション科」の必要性を強く感じました。

1 コミュニケーション指導の経験から

かつて荒れていた学級を受け持ったとき、高学年でさえ、自己紹介ができない子が多くいた。コミュニケーション力は人間形成のために必要不可欠であること。

2 現行のカリキュラムでは不十分であるという指導経験から

一つの教科に限らず、総合的に取り組む必要性を感じたこと。

3 全国の学校、学級を訪れての実感から

様々な学校を回る中で、コミュニケーションの弱さを実感。“正解” にこだわり、人と “違う” ことを恐れる。学び合う経験がなく技術も身についていない。教師も同様で、学校現場全体が自分らしさを発揮できない状況になっていること。

4 コミュニケーション力不足が引き起こす現在の学校での問題点から

現行のカリキュラムの中では、いじめや不登校、学級崩壊の主根源に踏み込めないこと。

5 子どもから大人までが必要としている事実から

幼稚園・保育園から、小学校、中学校、高校、大学、企業、一般社会に至るまで、全てに必要があること。

通常、授業では、個別化、共同化、プロジェクト化しながら様々な活動を行います。それらの活動の連結の要はコミュニケーションが担っています。この要が抜け落ちると、個々がバラバラの単なる活動に終始してしまいます。各教科で断片的に指導するのではなく、独立した一つの教科として指導することが大切なのです。