学級会 お悩み別3つのポイント どう解決する?

「話し合ってよかった」と思える学級会にするためのポイントを、よくある三つの悩み別に紹介します。

執筆/東京都公立小学校教諭・奥山良太

目次

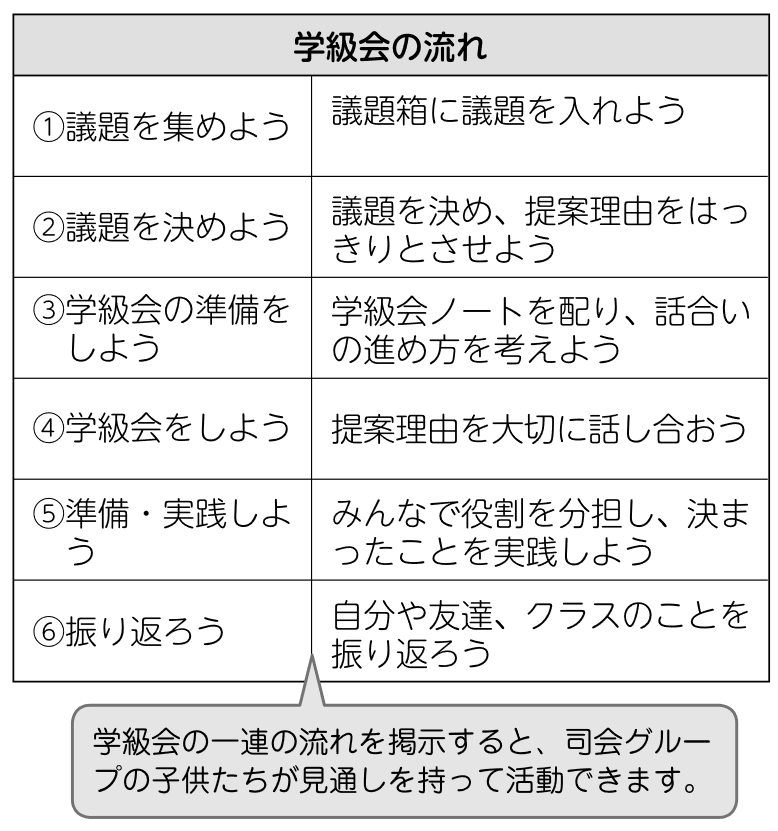

悩み① 学級会に向けて子供が自分で準備を進められるようにするには?

子供が自分で学級会に向けて活動できるように、教室の環境を整えます。教室の学級会コーナーに「学級会の流れ」を掲示しましょう。

学級会は子供たちの自発的、自治的な活動です。これは、子供にすべて任せることでも、放任することでもありません。計画委員会(輪番制の司会グループと提案者)には、教師が入り、適切な指導や助言を行います。

悩み② 子供たちが「話し合ってよかったと思える学級会にするには?

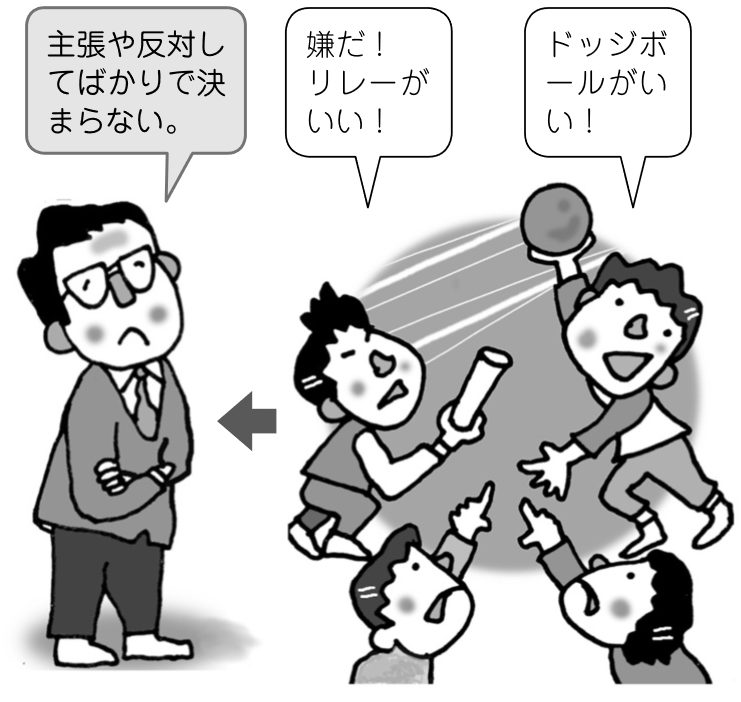

こんな学級会になっていませんか?

- 意見の言い合い

- 勝ち負けを争うような話合い

- 友達を否定し合うような話合い

- 初めから意見が出ない話合い

- 十分に話し合われず、すぐに多数決で決める話合い

「話し合ってよかった」と思える学級会にするための方法には、次のものがあります。

①話合いの意義を教える。

例 いろいろな考えを生かすことで、問題を解決することができる。

②話合いのルールやマナーを教える。

例 誰の意見でも同じように聞く。反対ばかり言っていては決まらない。

子供たちがこうしたことを「なすことによって学ぶ」ことができるようにすることが大切です。

教師は、子供たちの様子を細かく見取り、終末の助言に生かします。提案理由を意識した発言や、少数意見を生かそうとした発言などを称賛します。

考えの違いを乗り越えたり、互いの考えを生かしたりしながら話し合うことができるように、学級会を積み重ねていきましょう。

学級の全員で「自分もよくて、みんなもよい方法を見つけることができるようになるといいですね。