小学校理科の評価の観点③【解決の方法を発想する】とは? 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#12

「進め!理科ロード」では、小学校理科に関する基本的な考え方について、発信していきます。前回から具体的な方法や考え方についてもUPしはじめました。しばらくは、「評価」について連載していきます。

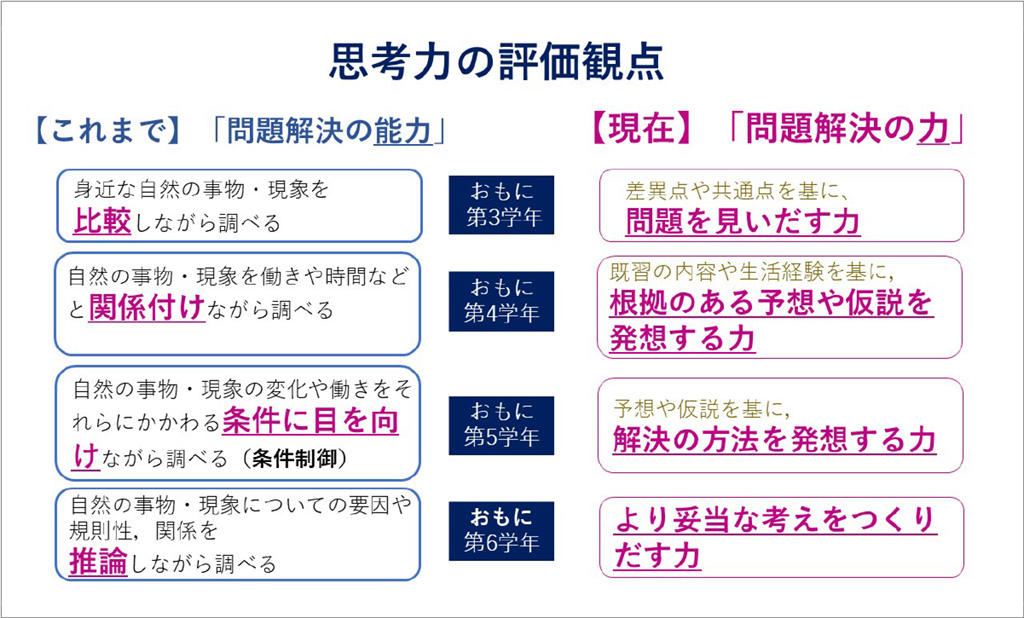

理科の評価の観点で一番理解しにくいのは、「思考・判断・表現」の観点です。平成29年の学習指導要領の小学校理科では、「思考・判断・表現」の観点については「問題解決の力」が身についているかどうかで評価をすることになりました。ここでの「問題解決の力」は、「問題を見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の4つの力を指しています。つまり、「思考・判断・表現」の観点の評価は、「問題解決の力」と呼ばれている「問題を見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の4つの力ができているかどうかで判断することになります。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

前回までは、思考力の評価の観点になる「問題を見いだす力」「根拠ある予想や仮説を発想する力」の評価について確認しました。今回は、この4つの力の3つめである「解決の方法を発想する力」の評価について確認していきましょう。「解決の方法を発想する力」は、主に5年の「思考・判断・表現」の観点として評価することになっています。

1.先生が「調べる方法」を教えたり、教科書を見たりして観察や実験をしていませんか?

「実験や観察の方法を子どもたちに考えさせたい」と考えていても、子どもたちだけでなかなか考えられないことも多いですよね。

それは、

①なんとなく目的はわかっていても、緻密に結果を出すまでの方法が考えられない

例えば:空気中に水を置いて水が自然蒸発することを検証する場合、蒸発しないようにラップをするものとラップをしないものを用意して比較するが、蒸発させないようにラップを使うという発想や、水の減りを確認するために容器の水面の高さに目印をしておくという考え方が出にくい。

②検証する実験道具自体経験がないので、自分たちからそれを使うという考えが出ない

例えば:水の中の微生物を観察する際に、これまでは虫眼鏡や実体顕微鏡(低倍率でプレパラート不要)を使ってきたが、顕微鏡を使用するという発想が出にくい。

③方法を考える段階でもそもそもの目的を理解していない子どもがいる

など様々な理由があります。

目的がわかったうえで、使用する道具も理解していて、自分で計画が立てられるという理想的な「解決の方法を発想する姿」は、すべての問題解決場面でできると思わない方がいいです。「先生が教えないとできないもの(子どもたちには無理に考えさせない)」から、「子ども自身でも考えられるもの」まで、理科の授業では幅広くあることを確認しておきたいと思います。

一方で、現在の学習指導要領では、第5学年の思考力の評価は「自分で解決の方法を発想することができたか」で判断することになっています。このため、子どもに考えさせずに、毎回先生が言ってしまうような授業では、子ども自身が考えられたかどうかわからないために、評価自体ができないので問題があるわけです。

「毎回の問題解決で観察や実験方法を考えさせましょう」とは言いません。少なくとも、第5学年の評価する場面では、1単元で1回は子ども自身に実験方法を考えさせるような機会を作り、評価を行う必要があります。

2.「解決の方法を発想する」力とは?

解決の方法を発想する力は、文字通り、自分自身で解決する方法、検証する方法を考えるということです。観察や実験の目的を達成するため、自分の予想が正しいのか検証するために自分自身で調べる方法を考えるのです。

前でも述べたように、「解決の方法を発想する力」は、主に第5学年の思考力の評価をする際の観点になります。自分で問題が考えられたら、AやBになり、考えられなければCになります。

しかし、すべての問題解決において自分自身で方法が考えられるかというと、そうではなく、例えば「金属はどのように温まるのだろうか」「金属は温めると体積が増えるのだろうか」のように、子どもたちにとって金属棒や金属板、鉄球の道具があるとわからないために、教科書で書かれているような方法は発想できないものもあります。また、どこまで丁寧に調べたらよいかについて、一度やってみないとわからないというところもあり、教科書のように試行錯誤する過程を除いた最終形の実験方法を最初から思いつくことも難しいといえるでしょう。

このように考えると、解決の方法を発想したか評価する際には、

① 第5学年の思考力の評価は、1単元1回は評価の場面をつくりたい(他の学年は可能なら行ってもよいというレベル)

② 解決の方法を発想させる前に、一人一人「検証の目的」や「自分の予想」を明確にしたい

③ 実験道具等、検証のための道具が自分で選択できるような経験があれば、子ども自身で考えさせたいが、経験がなければ、「何をはっきりさせたら検証したことになるのか」という、検証の視点が考えられるかどうかで判断する場合があることを理解しておく

④ 「どうなっているか、とにかく見てみよう」といった、検証方法を考えるほどではない場合や、実験道具が特殊すぎて子どもでは思いつかない場合など、「理想的な解決の方法を発想する姿」を出すには難しい場面は、無理に子どもに解決の方法を発想させる必要はない

のような留意点を意識する必要があります。