「初心忘るべからず」とは?〈後編〉能楽師・安田登の【能を知れば授業が変わる!】 第十幕

後編の今回は「初心忘るべからず」の本当の意味を解き明かしていきます。時代が大きく変化をするときには、過去の自分をばっさり切る必要があるという話です。高校教師から転身した筆者が、これまでになかった視点で能と教育の意外な関係性を全身全霊で解説します。

※本記事は、第十幕の後編です。

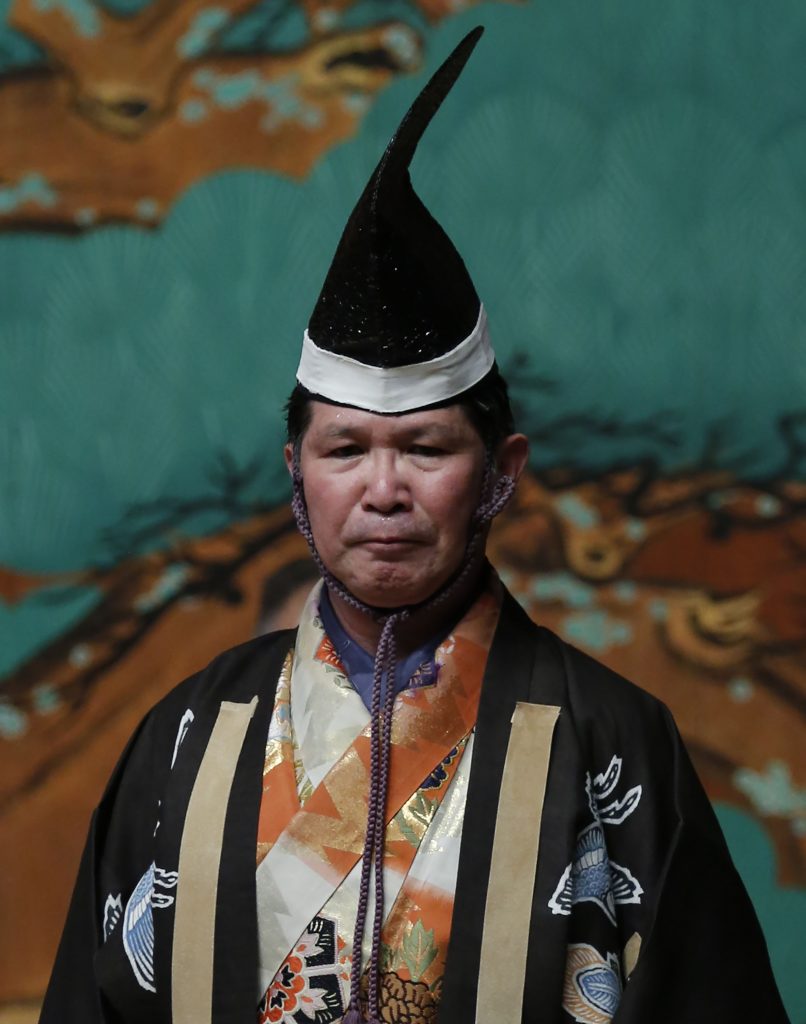

執筆

能楽師 安田 登 やすだのぼる

下掛宝生流ワキ方能楽師。1956年、千葉県生まれ。高校時代、麻雀をきっかけに甲骨文字、中国古代哲学への関心に目覚める。高校教師時代に能と出合う。ワキ方の重鎮、鏑木岑男師の謡に衝撃を受け、27歳で入門。能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演など国内外で活躍。『能 650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)他著書多数。

「初心忘るべからず」の本当の意味

前編では「グーグル・レンズ」の話と、そしてそれが一般的になったら宿題も授業そのものも変わるだろうという話をしました。

実際にお茶の水女子大学では図書館を使った入試が行われました。図書館の本ならば、どの本を使って問題を解いてもいいというのです。また、東京大学の大学院ではオンライン入試も行われました。東大では、まだ大学院だけですが、ハーバード大学では学部の入試もオンラインで行われています。

就職試験でも事前に問題が与えられ、試験までの間にどうやって調べてもよいし、誰に聞いてもよいというところも出てきています。誰かに聞いたとしても、その人脈が就職してから役に立ちますし、誰かに尋ねることができるというコミュニケーション能力も評価されるのです。

いま、時代はすごい勢いで変化をしています。あなたが30歳の先生でしたら、定年を迎える30年後、授業は確実に変わっているはずです。いまの60歳の先生の30年前とは比べることができないほどの変化が起きているのです。

そして、それが世阿弥の「初心忘るべからず」なのです。

この言葉は世阿弥の父である観阿弥が使い出した言葉です。世阿弥は「初心忘るべからず」を様々な意味で使っていますが、私たちは「なにかを始めたときの新鮮な気持ちを忘れてはいけない」という意味のみで使うことが多いようです。むろん、その意味もあります。しかし、もとの意味はだいぶ違います。

そこでまずは「初心」の「初」という文字を見てみましょう。

「初」という字は、左側が「衣」、右側が「刀」です。衣を作るときには、布を裁断する必要があります。衣を作るときに、布地にはじめて刀(はさみ)を入れること、それが「初」のもとの意味です。それがどんなに美しい布地であっても刀(はさみ)を入れなければ衣を作ることができません。