教材ごとにマネジメントを考えるのが大変…いい方法はないの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #7】

体育授業は、教室での授業と異なり、子どもの決まった座席がありません。また、教材が変わるごとに学習の場も変わり、その都度マネジメントを工夫する必要があります。しかし、教材ごとに新たなマネジメント方法を考えるのは大変ですし、子どもが理解するのにも時間がかかります。 そこで今回は、前回紹介した「折り返しの運動」を生かしたマネジメント術をお伝えします。なるべく似た方法を採用することで、教師にとっては指導しやすく、子どもにとっては分かりやすくなります。教師も子どももWin-Winですね!

執筆/東京都公立小学校教諭・吉羽顕人

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

1 「折り返しの運動」のいいところ

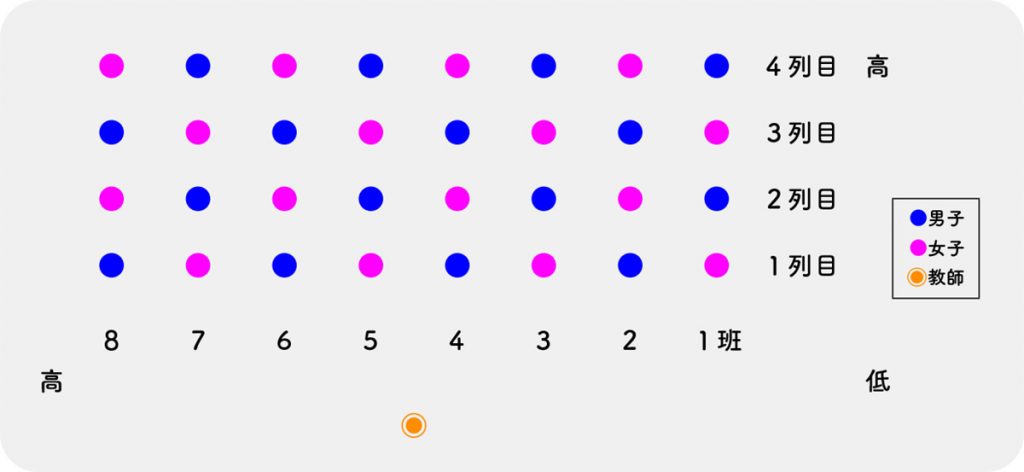

<見取りやすい4列横隊>

「折り返しの運動」では、体育の学習班で整列します。基本的に横列(イラストでは8人組)が一緒に運動を行うので、教師はその人数だけを見取ればよいことになります。そして、自分の番が終わった子どもは最後尾に並び、次の横列の子どもが運動をします。順番が明確なので、子どもが順番で迷うことがありません。さらに、全員が均等に運動することができます。

<6年間役立つ「5つの学習方法」を学べる>

前回の記事で述べているように、折り返しの運動を通して、子どもたちは5つの学び方を身に付けることができます。(詳細は前回の記事をご覧ください。)

6年間役立つ「5つの学習方法」

(1)順番を待つ

(2)運動を見る

(3)応援する

(4)数える

(5)学習態度を身に付ける

これに沿って、今回はマット運動と鉄棒運動のマネジメント法を紹介します。

器械運動の研究授業でよく見るのが、「個人のめあてに合わせて運動する」として、一人一人が異なる活動をしているものです。しかし、教師が全員の運動を見取れなければ、効果的に指導することはできません。子どもの安全を保障するためにも、本会では共通教材での指導をおすすめしています。この授業スタイルを前提に、折り返しの運動を生かしたマネジメント法を提案していきます。

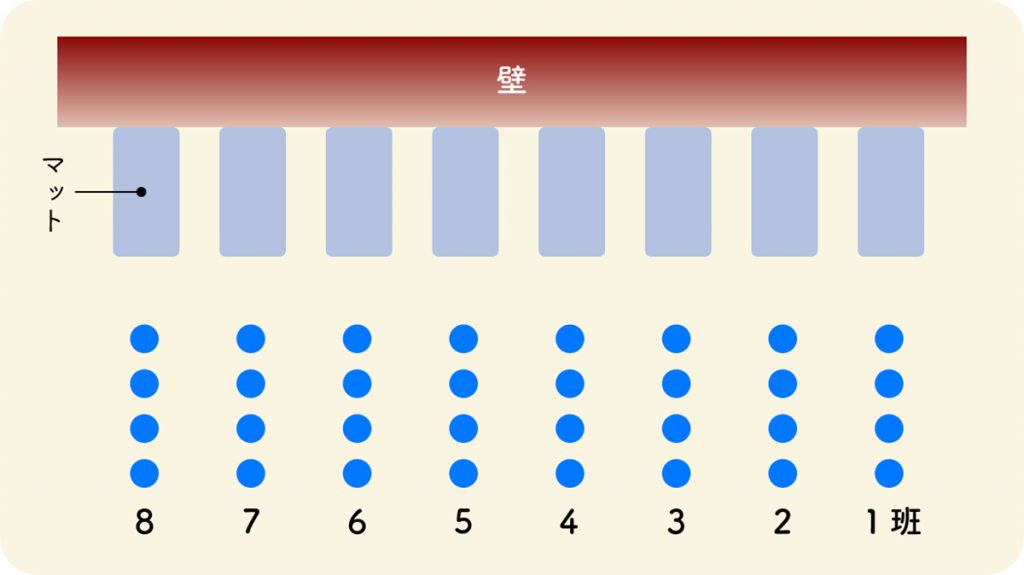

2 マット運動で「折り返しの運動」を活用する

(1)順番を待つ

例えば、壁逆立ちを指導するとします。イラストのように、各班1枚のマットを壁に付けて置きます。そのマットで同じ班の4人が順番に運動します。自分の番が終わったら、最後尾に並びます。均等な活動量を保障することができます。

(2)運動を見る

待っている子どもには、仲間の運動をよく見るように伝えます。このとき、見るポイントを明らかにしておくことが大切です。例えば、壁逆立ちであれば、①肘と体、脚がまっすぐ伸びているか、②視線が手と手の間に向いているかに注目させます。

仲間の運動を意識して見ることで、自分が運動するときに注意すべきポイントの理解を深めることができます。

(3)応援する

応援することは、とても大切な役割の一つです。仲間の応援があることで全力を出せるということもありますし、肯定的な学習の雰囲気をつくり出すことができます。運動のポイントを事前に伝えておけば、「肘を伸ばして!がんばって!」と具体的なポイントを含んだ応援の声が生まれます。

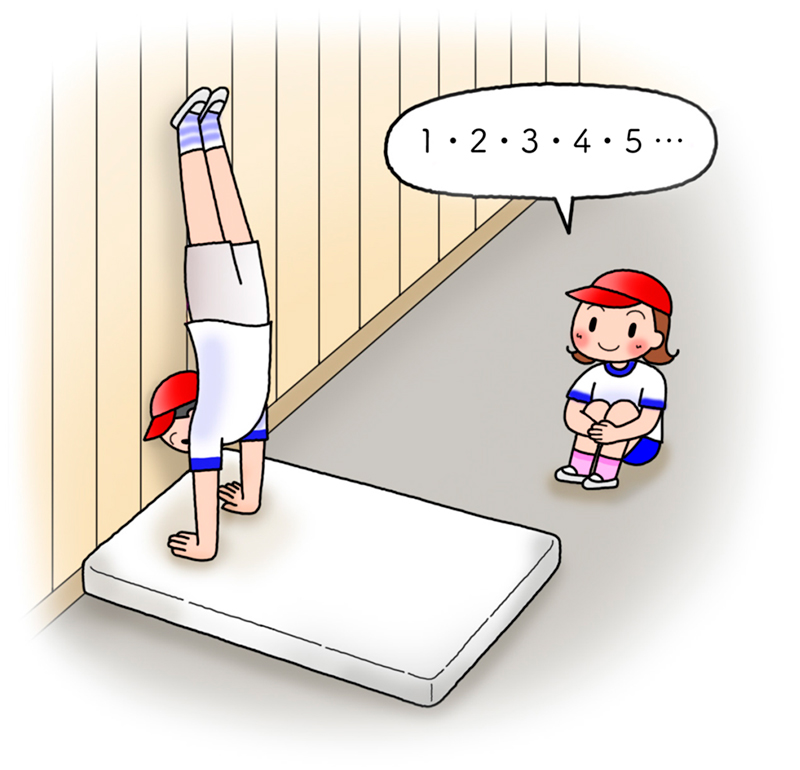

(4)数える

運動を見ることや応援することに加えて、数えることも大変重要な役割です。例えば壁逆立ちでは、倒立状態になっている秒数を数えさせます。壁逆立ち10秒を目標とした場合、子どもたちは「1、2、3…」と数えていき、目標に近づくにつれ「…8、9、10!」と自然に声が大きくなっていきます。運動している子どもにとっては、応援されているように感じるので、実力を十全に発揮することができます。

(5)学習態度を身に付ける

(1)から(4)の行動を一生懸命にしている姿が見られたときは、班や個人に称賛の声をかけたり、ポイント(点数)を与えたりすることで、理想的な学習態度が養われ、学習規律を保つことにつながります。このような手法で、効率的な学習が可能になります。