小3体育「器械運動(鉄棒運動)」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・吉川和也

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、埼玉県教育委員会主任指導主事・河野裕一

目次

授業づくりのポイント

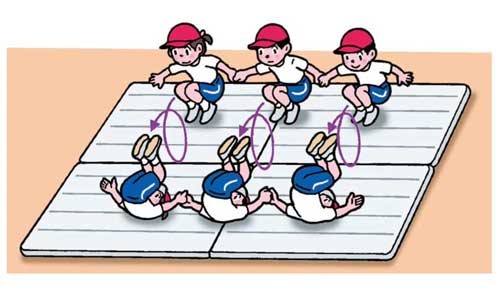

中学年の鉄棒運動では、その行い方を知るとともに、自己の能力に適した支持系の基本的な技に取り組んでいきます。また、基本的な技に十分に取り組んだうえで、それらの発展技に取り組んだり、技を繰り返したり組み合わせたりしていきます。

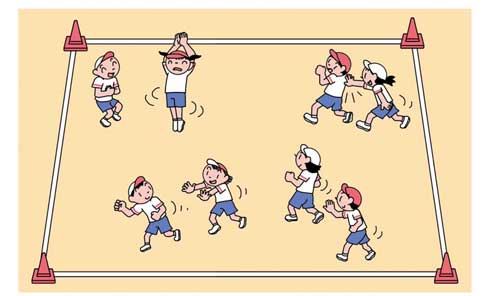

そして、運動を楽しく行うために、自己の課題を見付け、その課題の解決のための活動を工夫するとともに、きまりを守り、誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場の安全に気を付けたりすることをできるようにしていきます。

鉄棒運動は、「できる」「できない」がはっきりしていたり、痛みや恐怖心があったりして苦手意識をもつ子供も見られます。そこで、補助具を活用したり、技に関連した易しい運動遊びを取り入れたりするなど、易しい場や条件のもとで段階的に取り組めるようにし、すべての子供が鉄棒運動の楽しさや喜びに触れることができるようにしていきましょう

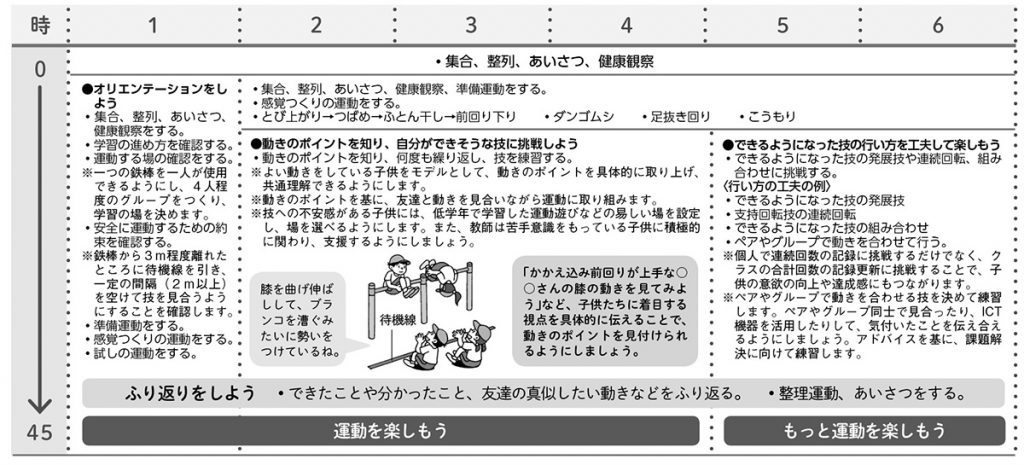

単元計画(例)

※単元前半では、自己に合った上がり技や支持回転技、下り技を身に付ける時間としています。単元後半では、身に付けた技の発展技に取り組んだり、技を繰り返したり組み合わせたり、友達と動きを合わせたりする時間としています。

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

楽しむ①動きのポイントを知り、自分ができそうな技に挑戦しよう

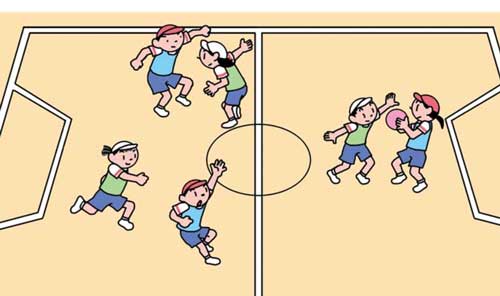

単元前半は、動きのポイントを知り、基本的な上がり技や支持回転技、下り技に挑戦します。よい動きをしている子供をモデルとして、動きのポイントを具体的に取り上げ、共通理解できるようにします。

口伴奏を活用することで、動きのポイントや力を入れるタイミングが分かりやすくなったり、見ている友達がアドバイスしやすくなったりします。また、基礎となる感覚を段階的に習得できる運動遊びや低学年で学習した運動遊びなどを感覚つくりの運動に取り入れるようにします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子供同士や教師による補助は行いません。また、授業前後に手洗いを行うことや、集合時などには十分な身体的距離を確保することを確認しましょう。

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小三小四』2021年10/11月号より