小5体育「ボール運動(ネット型)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ボール運動(ネット型)」の単元を扱います。

執筆/京都市公立小学校教諭・漆間俊彰

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

京都市教育委員会体育健康教育室首席指導主事 ・山口淳

単元名

みんなでつなぐソフトバレーボール

目次

単元目標

●知識及び技能

ソフトバレーボールの行い方を理解するとともに、個人やチームによる攻撃と守備によって、簡易化されたゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

ルールを工夫したり、自己やチームの特徴に応じた作戦を選んだりするとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

ソフトバレーボールに積極的に取り組み、ルールを守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

ソフトバレーボールは、ボールを相手コートの空いているスペースへ返したり、自陣での守りから攻めへの組立てを工夫したりしながら、相手チームと競争して楽しむ運動です。

バレーボールで使用するボールとは違い、ソフトバレーボールでは軽くて柔らかいボールを使うため、ボール運動を苦手としている子供も怖がることなくプレイすることができます。また、ボールの種類(重さ)やルールを工夫することで、さまざまな発達段階に合わせてゲームをすることができます。

ただし、ミスが直接、相手チームの得点となり、個人のミスが目立ちやすい種目でもあるため、誰かを責める雰囲気にならないよう、注意して指導する必要があります。

チームで作戦を選び、ボールをつないで点を取った経験は、仲間どうしの絆を深めます。みんなで工夫してつなぎ、みんなで力いっぱい楽しめる学習となるように、単元など内容や時間のまとまりを見通して、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を偏りなく育成することが大切です。

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

*地域の感染状況により、以下の配慮の例が考えられます。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底するようにします。

・活動中は不必要に大声を出さないようにします。

・集合・整列時は子供どうしの適切な間隔を確保するようにします。

・屋内で行う場合は適切に換気をします。

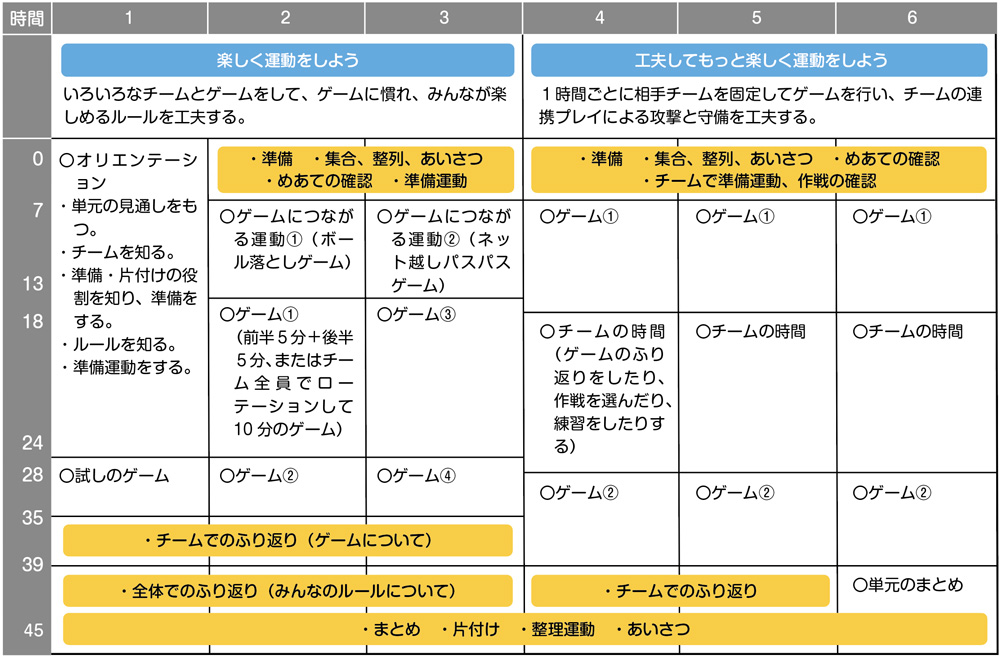

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

運動との出合い

学習を始める前に…

●場や用具の準備

施設や用具を確認し、子供たちの実態に合わせて考えますが、以下、例を示します。

小5体育「ボール運動(ネット型)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/佐藤雅枝