困った時の強い味方!「ICT端末×デジタル教材」の有効活用①【理科の壺】

1人1台端末を持つようになり、授業でも有効的な活用の方法が求められるようになっています。理科では自然と親しみながら学ばなければならないため、自然の事物・現象に触れずに端末で実験動画を見て終わりという使い方はできませんが、子どもたちの学びをより確かなものにするために端末を使う方法はたくさんあります。端末を使うことで、記録に残して後からしっかり見るなど、これまで見逃していた事象も詳しく見ることができそうです。端末の活用の方法として、第一弾をご紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/北海道公立学校教諭・加藤久貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

初めに話しておきますが、デジタル教材「ありき」ではありません。あくまでも「ツールである」「必要な時に使う」ことが大切であり、デジタル教材を使うこと自体が目的になってはいけません。理科の学習は、直接体験が原則です。児童が自然の事物や現象に関わることで、自ら問題を見いだし、その問題を解決していく営みが大切な教科だからです。

しかしながら、地域の実態や時数の関係、あるいは単元の内容によっては、デジタル教材を有効活用することで、学習の効果を高めることにつながります。ここでは、デジタル教材の活用が有効な単元の一例を紹介します。

①3年 身の回りの生物

昆虫の体のつくりを調べる学習では、見えにくい部分については、ルーペなどを使って観察しますが、脚がついている位置などは、なかなか見にくいものです。また、天候の条件で見つけられない昆虫や、そもそもその地域にはいない昆虫もいると思います。

そこで、実際の昆虫とデジタル教材を並行しながら調べることで昆虫の細かい体のつくりを観察し、頭、胸、はらの位置を確認することができます。また、見つけられなかった昆虫や普段地域で見られない昆虫について調べたりすることで、共通性や多様性の視点をもって深めることができます。

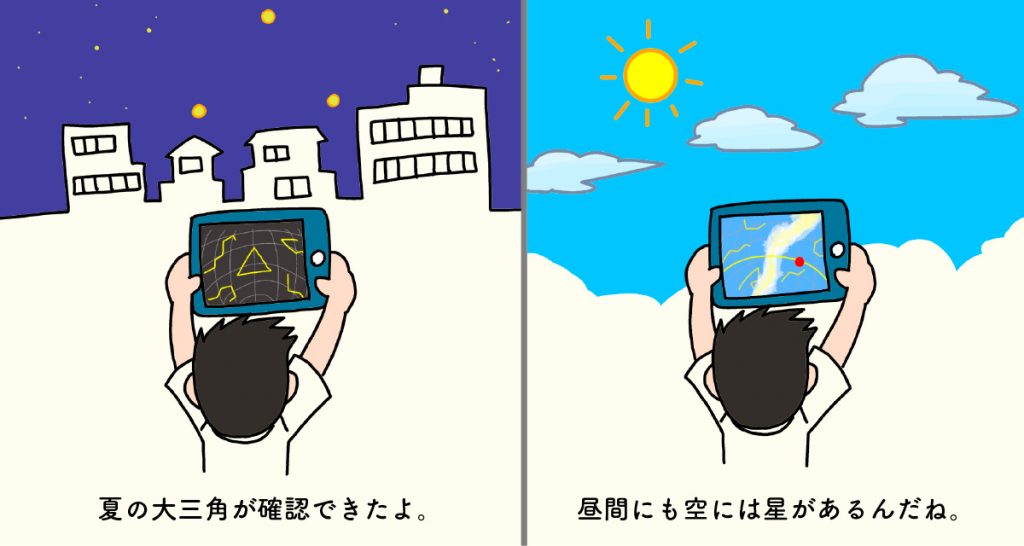

②4年 月と星

月や星の観察は、基本的に夜に行うため、家庭において自分で動きを観察することになります。

そこで、リアルタイムの天体シミュレーションアプリを活用することで、教師がいなくても、星の動きや星の集まりなどをより正確に観察することができます。

また、昼間の星の動きも画面上で確認できることから、実際に見えていなくても月や星が絶えず動き続けていることを確認することができます。