【指導のパラダイムシフト#29】主体的な学びを学ばせる④授業で観察される姿

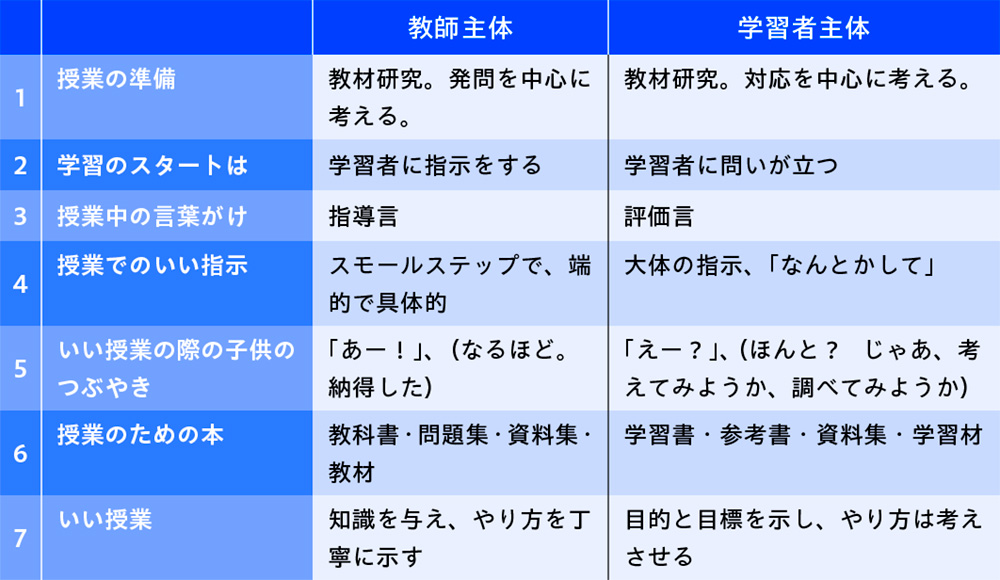

学習者主体の授業は、教師主体の授業と比べ、授業準備・子供のつぶやき・活用する本………等々、全てが大きく変わってくるのではないでしょうか。今回はその違いを対照表に整理して示し、今後求められる授業の形について大胆に提案します。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修

北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

前回は、主体的な学びを行う学習者に対しては、教師主体の授業で使う指導言ではなく、学習者主体の授業で使う新たな指導言が必要ではないだろうかという考えを提示しました。

今回は、学習者主体の授業が行われるとき、授業はどのような姿になるのかを考えてみましょう。

おそらく、これらの様子が子供たちの学習に見られるとき、学習者主体の学習になっているのではないだろうかという仮説を出して、解説してみたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーー

目次

教師主体の授業と学習者主体の授業の比較 1

1.授業の準備

教師主体の授業では、教師が教材を研究し、発問を中心に準備をする。また、誰に指名してどのような流れをつくっていくかという授業研究もする。一方、学習者主体の授業では、教材研究をし、発問も考えるが、それ以上に考えるのは対応となる。

授業で子供たちがどのような反応をするのかを考え、その反応に対して対応を考える。予想していた反応ではない反応が出てくることを当たり前として、構える。

2.学習のスタートは

教師主体の授業では、学習者に教師が指示を与えることから始まる。何をさせるのかを考え、学習者にそれをさせて授業の流れを計画したものに乗せていく。

一方、学習者主体の授業では、学習者に問いが立つ。学習しようとするテーマに対して、「これはなんだろう、これはなぜだろう?」という問いが立つ。そして、その問いに対する自分の答えを求めようとする学習になる。

しかし、最初から、学習者自身で問いを立てることは難しいことが予想される。

有田和正先生は、”授業とは、「これだけは、なんとしても教えたいというもの」を、子どもが「学びたい、追究したい、調べたい」というものに「転化」することです。」”*1と述べています。ここからスタートし*2、教師の問いを学習者の問いとして共有する。そして、やがては学習者自らの問いにたどり着くのです。

3.授業中の言葉がけ

教師主体の授業は、指導言(1.説明、2.指示、3.発問)で行う。

一方、学習者主体の授業は、評価言(1.認める、2.正誤の判断をする、3.振り返りをする)と、学習者中心の学習に応じた新しい指導言(1.質問、2.なんとかして、3.思考コードのCゾーンの問い)で行う。

問題になるのは、学習者がlearnをしているのに教師がteachをしてしまう、連載第22回「学習観の転換」で示した「チグハグ問題」です。

無意識というか、理解をしていないままチグハグ問題を作り出している場合と、本人はその違いは理解しているつもりなのに、長年の指導観に振り回されて、学習者主体の授業になりきれないチグハグ問題の二つがあるように思えます。

授業中の言葉がけは、相当意識して使い分ける必要があると考えています。

4.授業でのいい指示

教師主体の授業では、スモールステップで、端的で具体的。

一方、学習者主体の授業では、大体の指示、「なんとかして」となる。

教師主体の授業での指示は、確認とセットで行われる。学習者が、少し努力すればできるであろう量と質の課題を用意し、それをやらせていく指示を出す。その指示は具体的で、できたかどうかは客観的に観察することができる。学習者自身も確認することができる。また、教師からのフィードバックも瞬時に適切に行われる。

学習者主体の授業では、目標を示し、目的を確認し、やってはいけないことを確認した上で、「なんとかして」という指示になる。

やり方は学習者自身が見つけたり、選んだりすることになる。そのプロセスは多種多様となる。

教師は、そのプロセスを見守り、フォローが求められるときは、フォローをする。また、教師の予想を超えたプロセスで学ぶ学習者に対しては、「驚く」という最大の賛辞を贈ることになる。

5.いい授業の際の子供のつぶやき

教師主体の授業では、「あー!」、(なるほど。納得した)となる。

一方、学習者主体の授業では、「えー?」、(ほんと? じゃあ、考えてみようか、調べてみようか)となる。

教師主体の授業では、明確で適切な教師の説明で、学習者は理解の先の納得に辿り着く。そのとき、学習者は感動と共に「あー!」という、つぶやきの声を出す。

私が中学校の教師をしていたときは、この声が生徒から思わず出てしまう授業をつくることを目指していた。子供たちが感情と共に理解をする納得の証拠の声である。この声を聞くことで、授業の出来を自己評価していた。自分のデザイン通りの授業ができて、学習者に深い理解を与えることができたかどうかの規準の一つにしていた。

学習者主体の授業においては、教師の不十分な説明で、学習者は不満を持つ。(本当にそうなの?)と。手を挙げてその不満を表明する子供がいれば、素晴らしい。しかし、なかなか出てこないかもしれない。そのとき、「納得できないの? ではちょっと話し合ってみようか」「自分たちの仮説が出たのなら、それは実際のところどうなのか、インターネットで確認してみましょうか」と促す。

連載第28回で示した、「意図的に不十分にデザインされた授業」によって、学習者がその不十分さを埋めるために主体的に学習を始めることを目指している。

6.授業のための本

教師主体の授業では、教科書・問題集・資料集・教材。一方、学習者主体の授業では、学習書・参考書・資料集・学習材、ポートフォリオとなる。

前者における教科書は、科を教えるための書物ということになろうか。もちろん、自分で教科書から教わっ学ぶこともできるが、教師が教えることを前提にしている。

教材というのも教えるための材料というものである。これらは標準化されているものになる。

一方、後者における学習材というのは、学習者一人ひとりに適した学びのための材料ということになる。そのため、一人ひとり違うものになる。標準化されることはない。さらに、学習の成果をまとめていくポートフォリオが新たな本になっていく。自分で学んだことを本として纏めていくことが考えられる。

7.いい授業

教師主体の授業では、知識を与え、やり方を丁寧に示す。一方、学習者主体の授業では、目的と目標を示し、やり方は考えさせる。そして学習者に任せる。

これは魚釣りに例えることができる。教師主体の授業では、釣った魚を学習者に与えることや、釣り方を教えることが主となる。

一方、学習者主体の授業では、魚の釣り方を考えさせ、あれこれさせて結果を出させていくことになる*3。

ーーーーーーーーーーーーーー

今回の解説は、池田が大学の授業を通して実践してきたことをベースにして、まだ立証する段階には至らないものの、感触としてこうではないかなと思えるものを書いてみました。もちろん、ご批判を受けたいと思います。 今回は、ここまでです。次回の最終回では、この後半について書きます。

*1 有田和正「『考える子ども』を育てる社会科の学習技能」明治図書 1994年

*2 自分で書いていて、恐ろしいことだと思っています。有田先生がゴールと考えていることを「スタートとして」と書いているのですから。

*3 これを突き進めると、この先は、目的や目標を自分で吟味して学んでいくということになるのだろうか。H29年度の次の学習指導要領は、このようになるのかもしれないなあと、妄想する。