【指導のパラダイムシフト#22】学習観の転換

教師主体の授業から、学習者主体の授業へのシフト――。この連載ではこれまで、その重要なポイントである評価言について提案してきました。今回からは、そうした授業づくりの土台となる「学習観」の転換について、斜め上から整理し、さらに深く考えていきます。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第22回のテーマは 「学習観の転換」

これまで、教師主体から学習者主体へと授業をパラダイムシフトしていくには、指導言ではなく評価言がポイントになるのではないだろうと考えて、事例を元に具体的に考えてきました。

今回は、ここまでをまとめてみたいと思います。ちょっと堅苦しくなるかもしれません。ゆっくりとお読みください

学習観を考える

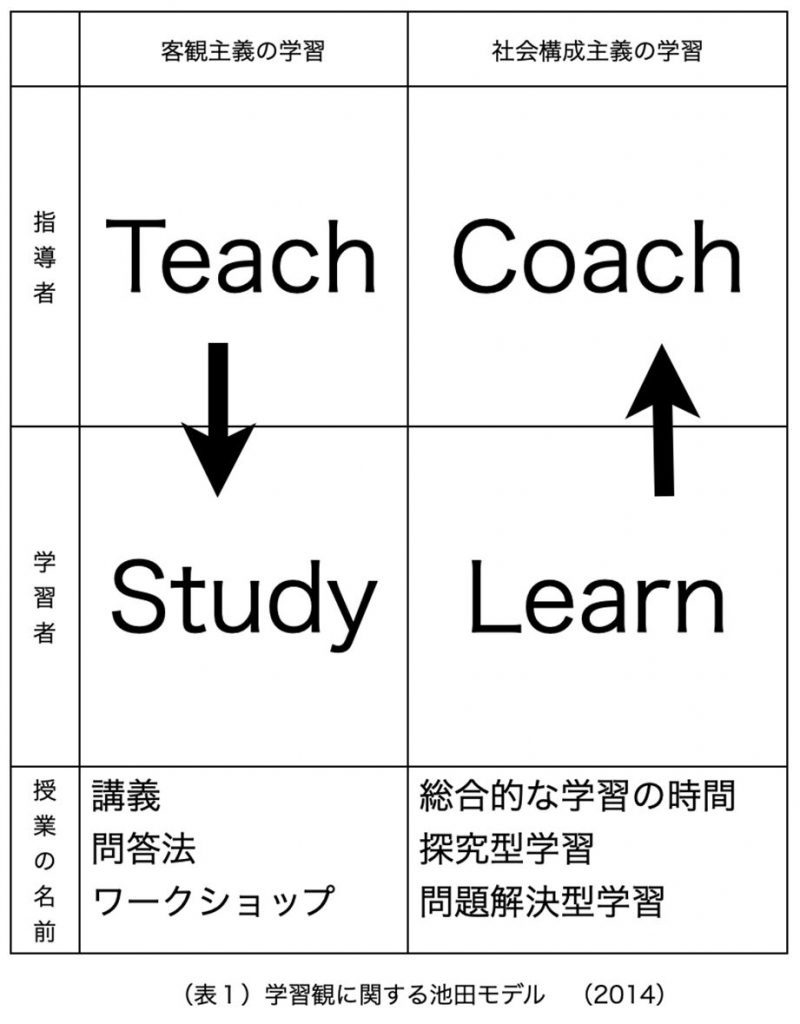

初めに、一つのマトリックスを見てください。(表1)

勘のよい方なら、このマトリックスを見ただけでもうお分かりかと思います。そうなんです。教師主体の授業とは、この表の左側の「客観主義の学習」に基づいているものです。指導者がTeachして、学習者がstudyするというものです。これは、学習者は「タブラ・ラサ」であるという考え方から起きています。学習者は、タブラ・ラサ、すなわち「何も刻まれていない石板」であるから、そこに指導者がどんどん書き込んでいくべきであるという考え方です。

授業の名前として三つずつ挙げてあります。講義とワークショップでは、授業の様子は随分と違います。しかし、教師主体ということでは同じなのです。ワークショップ型の授業をして、「学習者主体の授業だ」と考える人もいます。しかし、ワークショップ型の授業は学習者が主体的に行動しているように見えて、実は、教師が教えることを目的とした授業のデザインの上にあります。

一方、社会構成主義の学習は、学習者主体の授業になります。学習者がlearnをするとき、指導者は、coachをします。これが学習者主体の授業となります。これは、学習者には自ら世界を構築する力があるという考え方です。つまり、教わることが前提ではなく、学ぶ主体であることが前提です。指導者が教える前に自分が興味のあるものについては、学習者はすでに多くを学んでいる。そして、それを授業で促していこうというものです。

総合的な学習の時間

2002年から小学校で段階的に実施された総合的な学習の時間は、そのとき、学校教育現場にいた教師を混乱させました。(あ、実施からもう20年も経ったんだ)とにかく、「教科書はない、教師は教えるな、支援だけすること」ということが言われて、「あとはどうぞ」という丸投げで実施された感じでした。

私もその時は、中学校の現場にいました。「教科書はない、教師は教えるな、支援だけすること」。でも、どうやって授業するのか、皆目見当がつきませんでした。あのとき、この学習観を説明してもらえたら随分と違ったろうなあと思います。ところが、そのような説明は私のところには届きませんでした。ただ、「子供の疑問や、興味関心から授業をつくること」という、これまたよく分からない説明があったのを覚えています。

もちろん、この「子供の疑問や、興味関心から授業をつくること」が社会構成主義の授業づくりには極めて大事なのですが、そのときは分かりませんでした。分かりませんでしたが、すがるのはここしかなかったので、ここで授業をつくりました。

私たちの学年では、生徒の興味関心を、調査用紙を用意して確認しました。そして、教師の方でアドバイスが可能な範囲を示しました。そのときに学年を担当していた教員で相談し、人文・言語系、科学系、スポーツ・芸術系、技術系と相談の窓口を設定しました。生徒には、自分が調べるものは、この窓口の中にあるものを選ぶと支援が得やすいことを伝えました。また、相談があるときは、関係する教員のところに行って相談するように指導しました。

このときの総合的な時間の発表会は、とてもいいものでした。

そのときは、「あらかじめ一つの答えを用意することのできない問い」という考え方は、私たちにはなかったので、生徒の発表を見て(これ、正解かどうか分からないなあ)と思っていました。ただ、(これ、面白いなあ)とは思っていました。まさに、この連載の第16回で示した思考コードのCゾーン(創造的思考)の問いと答えなのでした。そうだとすれば、私たちのあの学年の総合的な学習の時間は、最初からどストライクの実践をしていたことになります。

ところが、世の中の総合的な学習の時間の発表や記録を読んでみると、どうも違う。教師がテーマを与えたり、微妙に誘導したり。中には、体育祭の練習の時間に使っているところなどもありました。

あのとき、総合的な学習の時間は、子供の学びを前提にした、社会構成主義の学習観に基づく授業なのだということが、もう少し丁寧に示されていれば、随分と変わっていたのではないかと思うのです。

学習観のチグハグ問題

私は、授業の全てを学習者主体にすることは難しいと考えています。教師主体で教えてしまう方がよい授業というものもあると考えています。問題は、どちらか一方に偏ってしまうこと。それと、指導者と学習者の関係がチグハグになってしまうことだと考えています。

前者の問題についての説明は、もういいでしょう。授業がどちらか一方に偏ることは問題です。今まで、教師主体の授業ばかりだったので、今は、学習者主体の授業を強く押し出していると考えています。ですが、これは、社会の状態、授業の目的や内容、さらに学習者の様子に応じて選んだり、選ばれたりしていくものでしょう。

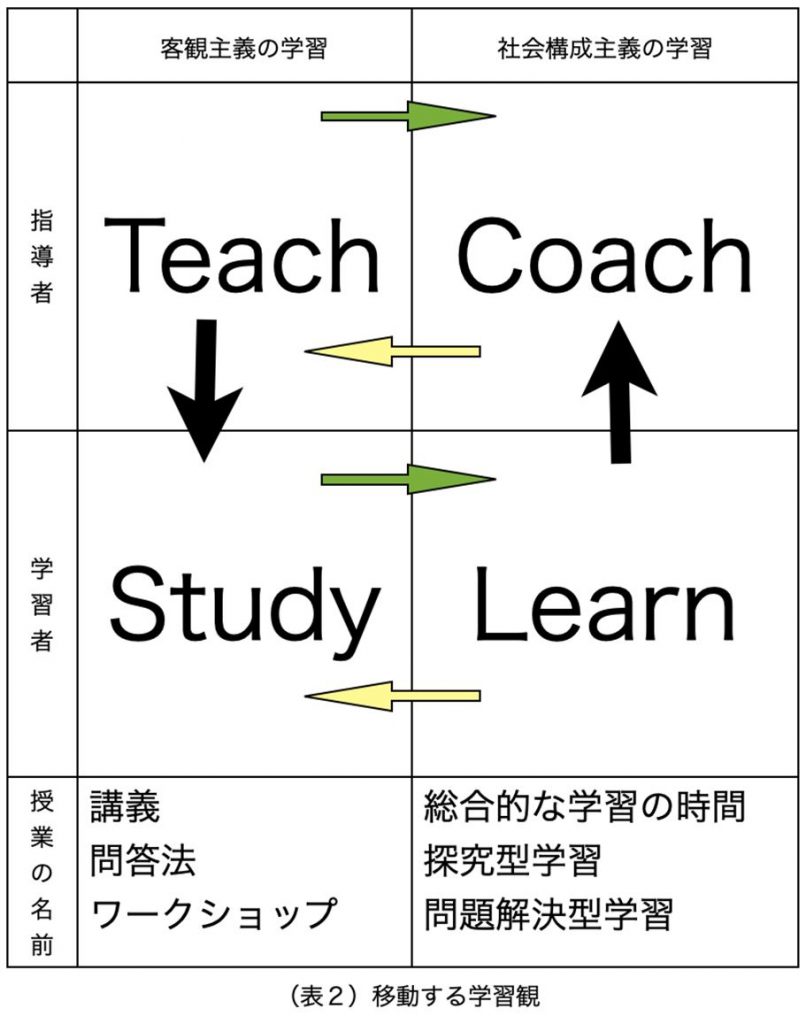

問題は、後者です。指導者がteachして、学習者がstudyする。この授業は安定しています。また、学習者がlearnし、指導者がcoachする。これも安定しています。ところが、授業はそう簡単ではありません。45分の、50分の授業の中で、指導者がteachして、学習者がstudyするから、学習者がlearnし、指導者がcoachするに移り変わることがあります。また、一学期は、指導者がteachして、学習者がstudyする授業だったのに、二学期以降は、学習者がlearnし、指導者がcoachする授業に変わることもあります。

(表2)で言えば、緑色の矢印と黄色の矢印のように、移動したり、行ったり来たりするのです。1時間の授業の中でもそれは起きます。この時、クラス全体が一斉に移動してくれればいいのですが、そんなに簡単にいくことはありません。チグハグになります。

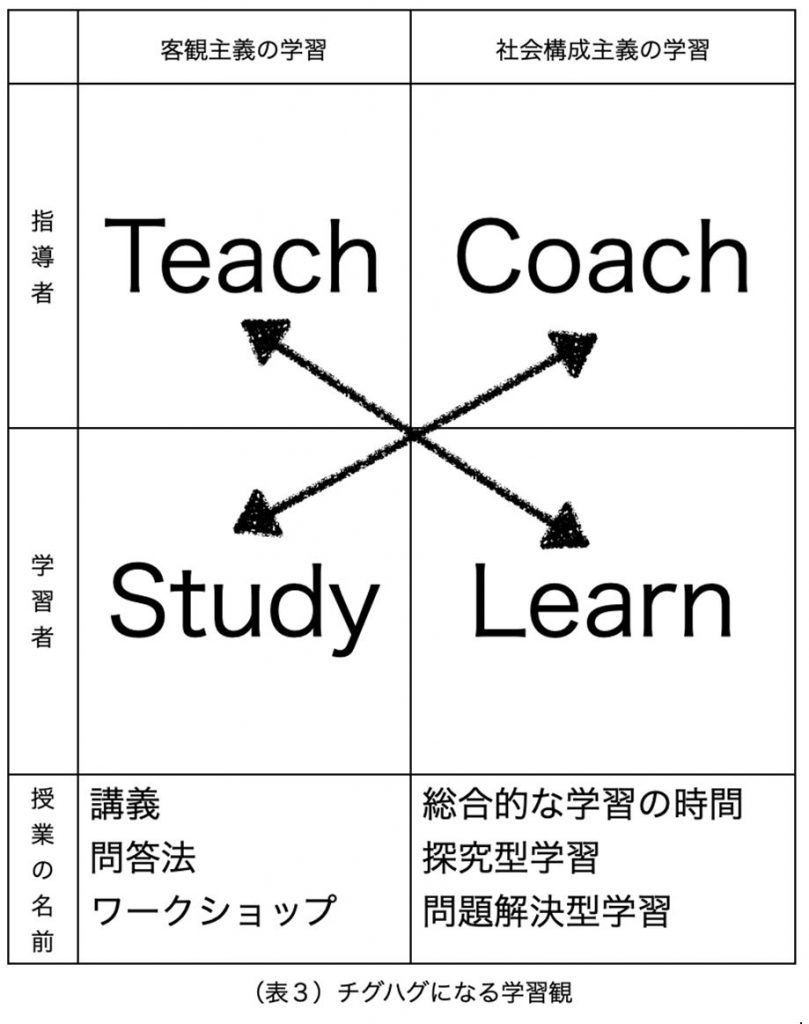

そして、最も深刻なのは、(表3)です。

指導者は、learnする学習者にteachしようとし、学習者はそのteachに抵抗する。また、学習者は、teachを求めているのに、指導者はcoachをするため、学習者は十分なteachを求めることができないというものです。

このチグハグは、教師間でも問題になります。learnを促す教師は、先手の指導はしません。learnの起動に関わることはあっても、基本的にはlearnが動いてからcoachに入ります。ですから、後手となります。ところが、教師主体の学習観しか持っていない教師にとっては、その後手の指導をする教師は、仕事をしていないように見えます。逆に言えば、後手の指導をしようとして待っている教師からすると、(おい、勝手にあれこれ教えないでくれる?)となるわけです。これを回避するためには、学習観には二つの観があることを研修などで勉強し、それぞれがどの観を大事にして指導しているかを認め合うことが大事になるのではないかと私は考えます。

さて、ここまで見てきたように、今、授業がどの学習観に基づいて行われているのかを考えることは大事なことなのです。これを見極めながら授業を進めることが大事だということです。

では、ここを見誤らないためにはどうしたらいいのでしょうか。

これはとても難しいことだと考えています。

ですが、ここが解決しないと、少なくとも手掛かりがないと、学習者主体の授業でも、「教科書はない、教師は教えるな、支援だけすること」と言われた20年前と同じことが起きかねません(^^)。

次回は、どうすれば見誤りにくくなるのかということに関して、仮説を出して説明してみたいと思います。