学級活動(1) 課題意識を高める事前活動と話合いのポイント

学級活動(1)では、「事前〜本時〜事後」の一連の活動を適切に繰り返すことによって、よりよい学級や学校の生活に向けて自主的に行動できる子供が育ちます。ここでは、話合いを活性化させるための事前の活動から本時の話合いまでについて説明します。

執筆/福岡県公立小学校教諭・藤井龍一

目次

課題意識を高める事前の活動

事前の活動の中で、子供たちにしっかりと課題意識を持たせることが話合いを活性化させるこつです。

「課題発見の眼」を掲示しよう!

議題ポストに議題が集まらない! という経験はありませんか。こんなことを書いたらいいよという「課題発見の眼」をポストの近くに掲示することで、子供たちが共通の課題を見つけやすくなり、議題も多く入れられるようになります。

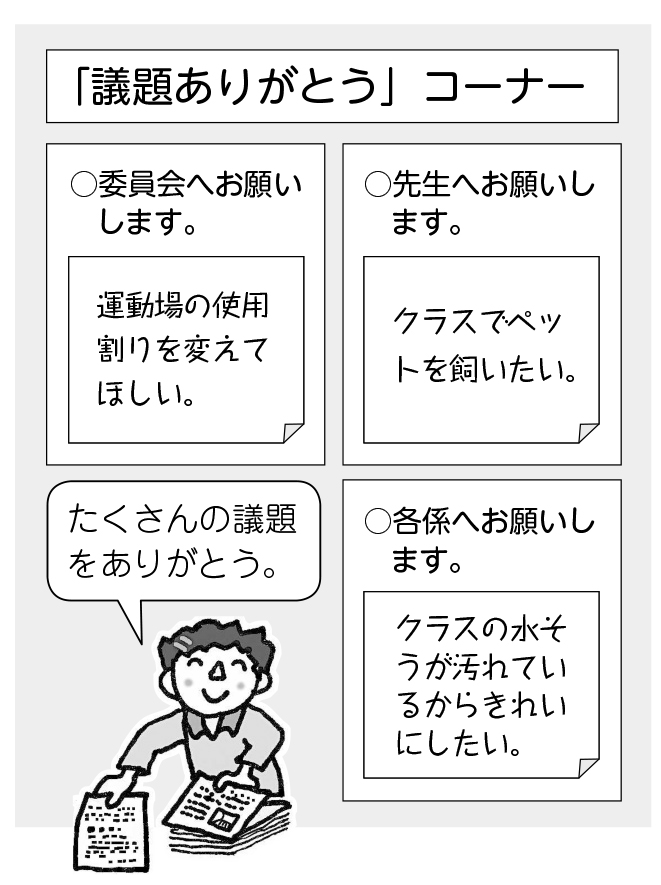

「議題ありがとう」コーナーの設置

計画委員による議題選定で選ばれなかった議題については、どのように処理するかを「議題ありがとう」コーナーで紹介しましょう。「議題ありがとう」コーナーを議題ポストの近くに設置すると、次の議題の参考にもなり、議題を出しやすくなります。

議題の選定と決定のポイント

議題ポストに議題が集まったら、計画委員会の出番です。集まった議題から次の学級会で話し合う議題を決めていきます。

議題選定のポイント

議題の中には、子供たちに決定を委ねることができないものもあります。

子供に任せることができない問題

- 個人情報やプライバシーの問題

- 人を傷つけるような結果が予想される問題

- 教育課程の変更にかかわる問題

- 校内のきまりなど変更にかかわる問題

- 金銭徴収にかかわる問題

- 健康や安全にかかわる問題

議題決定のポイント

選定が終わると、いよいよ学級会で話し合う議題を決めます。議題を決定する際には、次のような視点を与えましょう。

子供とともに議題を決める視点

- 学級目標に迫れる議題か(目的性)

- 学級の全員にかかわる議題か(相互性)

- 今の時期に決めるべき議題か(適時性)

- 自分たちで解決可能な議題か(自治性)

計画委員は、議題の選定から話合いの司会までを行う学級会の運営者です。すべての子供が経験できるようにしましょう。