小1算数「のこりはいくつ ちがいはいくつ」指導アイデア(3/10時)《のこりがいくつかしらべよう》

国立教育政策研究所教育課程調査官の監修による、教科指導のアイディアと授業のヒントをまとめた指導計画例です。次時の授業にお役立てください。

執筆/福岡県公立小学校教諭・田中智史

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

単元名「のこりはいくつ」

本時のねらいと評価規準(本時の位置 3/ 10)

【本時のねらい】

2つの数量の求残の場面について、数量の関係に着目し、具体物を操作する活動を通して、減法の意味や式の表し方を理解する。

【評価規準】

2つの数量の求残の場面について、その意味を理解している。(知識・理解)

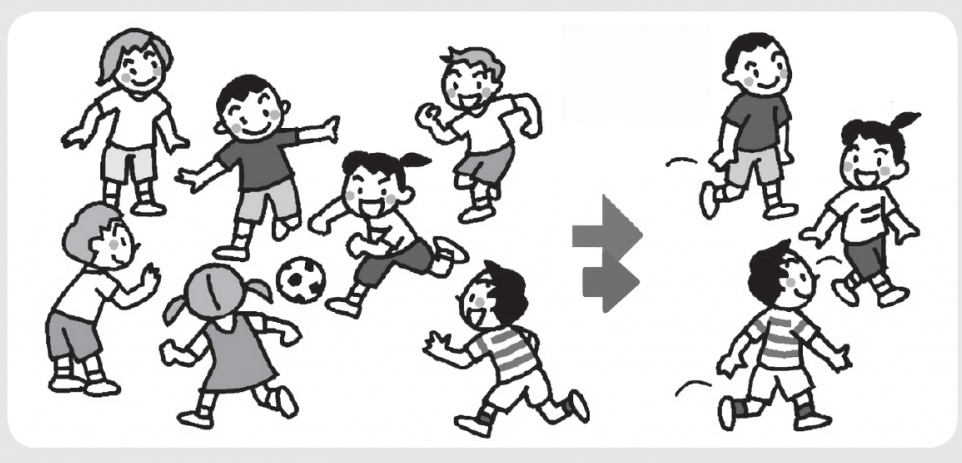

[問題場面] 7にんで、あそんでいました。3にんが、かえりました。のこりは、なんにんですか。

昨日は、5匹の金魚から2匹をとる問題でしたね。

ブロックをとって、残りを見つけたよ。

今日の問題は、昨日の問題と何か違うかな。

今日は、友達が7人で遊んでいます。

3人が帰りました。

昨日のお話と違うから、残りがいくつか調べるのは難しそうだね。

え? 昨日と同じようにできると思うな。

帰るのは初めてだから、できないよ。

どうすれば、残りが調べられるかな。

※この時間は、問題場面の比較から導入を行い、場面が違っても、前時と同じ操作で残りが調べられるかという問いに、焦点化していくようにします。

本時の学習のねらい

のこりが いくつか しらべよう。

【見通し】

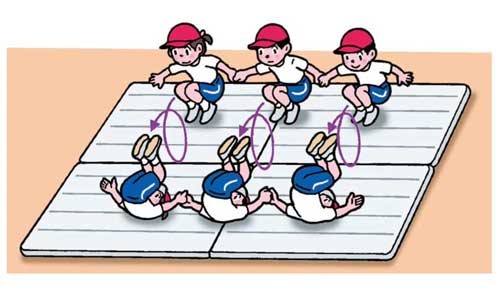

・ブロックを7こ並べる。

・ブロックをとる。

・残ったブロックの数を数える。

昨日は、ブロックを使って調べられましたね。今日も、ブロ

ックを使って調べられそうかな。

ブロックを使ってできそう。

はじめは、7こ並べるんじゃないかな。

「帰りました」だから、ブロックをとればいいと思うな。

残ったブロックを数えれば、いいんじゃないかな。

では、ブロックを使って調べてみましょう。

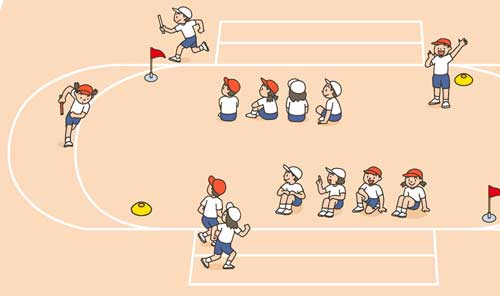

【自力解決の様子】

A:つまずいている子

ブロックの操作で、問題場面をうまく表現することができない(ブロックを、10 個置くなど)。

B:素朴に解いている子

問題場面をブロックの操作で表現し、残りの数を見つけることができている。

C:ねらい通りに解いている子

問題場面をブロックの操作で表現し、残りの数を見つけ、操作の共通性に気付き、ひき算の式を書いている。

【自力解決と学び合いのポイント】

Aの子供に対しては、問題文の意味(最初は、7名しかいなかったことなど)を確認し、問題場面をブロックで表現できるようにしましょう。そして、操作の結果に対して、「帰った人は、どれかな?」「残って遊んでいる人は、どれかな?」等と投げかけ、減った数や残った数を意識することができるようにしましょう。

Bの子供に対しては、ブロックの操作の様子をノートに書くよう促しましょう。

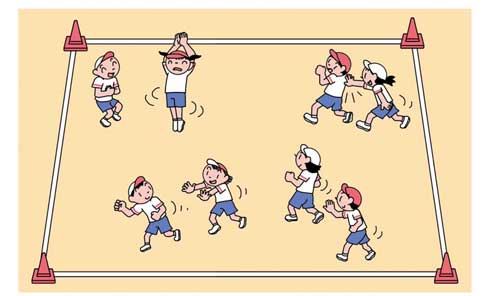

【全体発表とそれぞれの考えの関連付け】

ブロックの操作を行った後は、黒板上で拡大ブロックを動かしながら、全体でブロックの操作を確認します。

(ブロックの操作を確かめた後)式はどうなるかな。今日は「帰りました」だけど、昨日と同じひき算でいいのかな。

「帰りました」だけど、同じようにブロックをとったから、同じでいいと思います。

今日も、ブロックの数が減ったから、ひき算でいいと思うよ。

「帰りました」でも、昨日みたいにブロックをとっているから、ひき算でよさそうだね。

前時の学習で行ったブロックの操作と、本時の学習で行ったブロックの操作を比較しながら、「帰った」場面でも、前時の場面と操作が同じことから、ひき算で答えを求められることを理解させます。その後、どのような式になるかを考えていきます。「式の3は、何の数かな」「式の4は、ブロックの図のどこのことかな」などと発問し、式の数字が、何を表すかをおさえておくとよいでしょう。

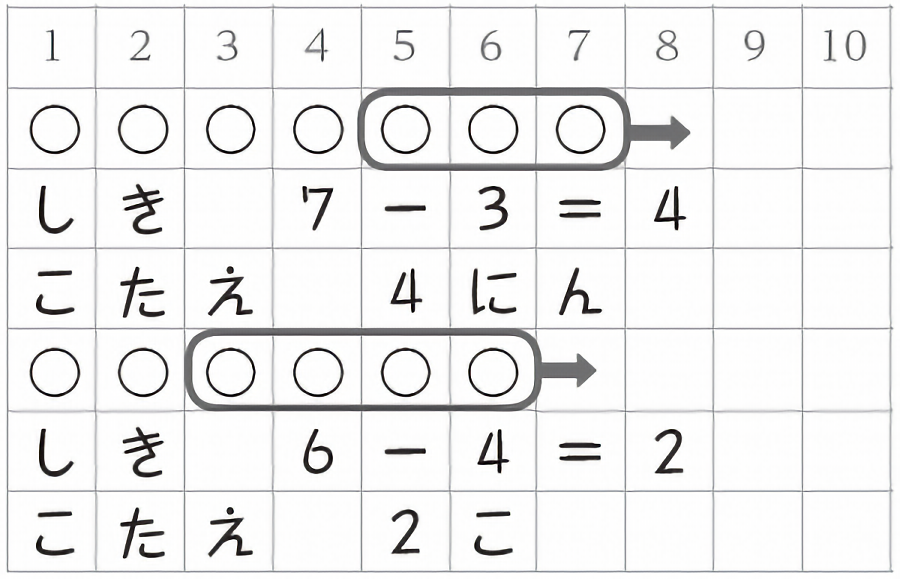

【ノート例】

【本時のまとめ】

「かえりました」の問題も、ひき算で答えがわかる。

<評価問題>

ふうせんが、6こ ありました。4こ、とんでいきました。のこりは、なんこですか。ブロックで あらわしてから、しきと こたえを かきましょう。

<期待する子供の姿>

場面をブロックで正しく操作し、「6-4=2 こたえ 2こ」と、式で表現し、答えを求めることができる。

【子供の感想例】

「とんでいく」のも「帰る」のも、ブロックを同じように動かせばよいことがわかりました。

「とんでいく」も「帰る」の時と同じように、ひき算になることがわかりました。

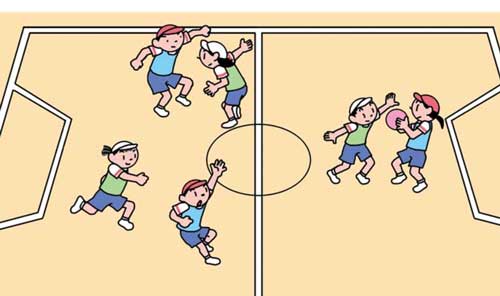

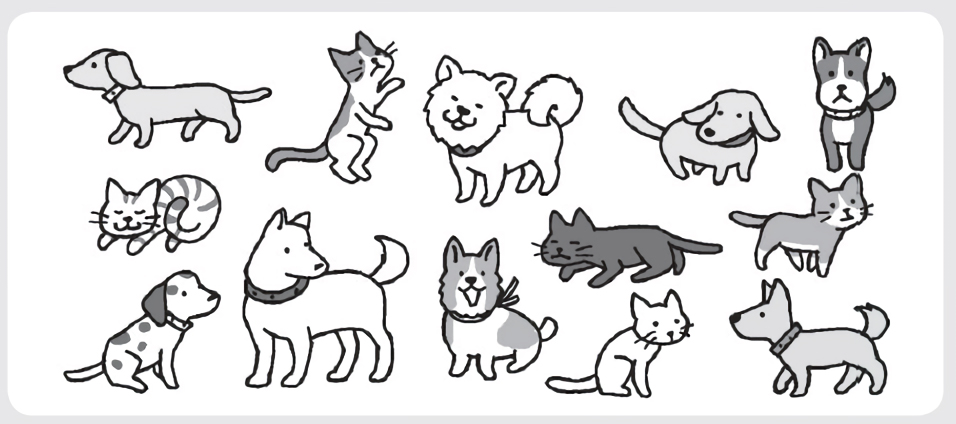

単元名「ちがいはいくつ」

本時のねらいと評価規準(本時の位置7/ 10)

【本時のねらい】

2つの数量の求差の場面について、数量の関係に着目し、具体物を操作する活動を通して、減法の意味や式の表し方を理解する。

【評価規準】

2つの数量の求差の場面について、その意味を理解している。(知識・理解)

[問題場面] いぬは、ねこより なんびき おおいですか。

昨日の問題と、何か違うかな。

イラスト/佐藤雅枝・横井智美

『小一教育技術』2018年7/8月号より