「見通し」と「対話」と「ふり返り」に重点を置いた授業 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #22】

全国には優秀教師の認定制度をもつ自治体がありますが、政令指定都市の新潟市にも授業マイスターという制度があります。そこで今回は、新潟市の授業マイスターである新潟市立新潟柳都中学校の長部賢教諭(数学)に、授業づくりの考え方や、それを象徴する授業の実例について聞いていくことにします。

目次

授業の導入では動画を見せることから入る

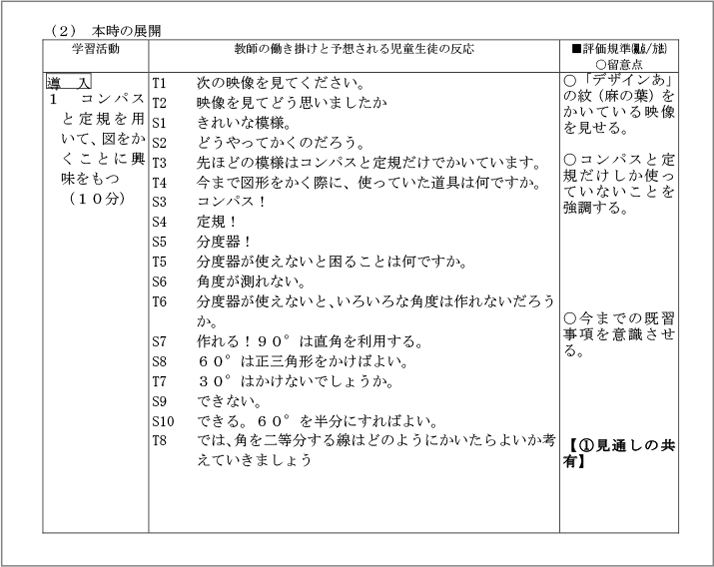

まず長部教諭に、自身の授業づくりの考え方を象徴する授業実践例を聞くと、1学年の「平面図形(全18時間)」の単元の中の、「基本の作図(全5時間)」の2/5時の授業を紹介してくれました。この授業では、角を2等分する方法(とその意味)について学習していくわけですが、授業の導入ではテレビの動画を見せることから入っていった、と長部教諭は話します。

「この授業は市内の中学校数学教育研究会の研究授業として行ったもので、当時の研究テーマであった『見通し』と『対話』と『ふり返り』に重点を置いた授業です。

この授業は冒頭、NHKの『デザインあ』という番組(授業当時)の中で、コンパスと定規だけで多様な紋様が描かれていく映像を見せるところから学習をスタートしていきました。子供たちは、小学校時代の学習ではコンパスと定規、分度器を使って作図をしてきています。それに対し、この映像では作図はコンパスと定規だけで行われています。そこを意識させ、確認することによって、まず『分度器がなければ角度は作れないのだろうか?』と投げかけたのです。

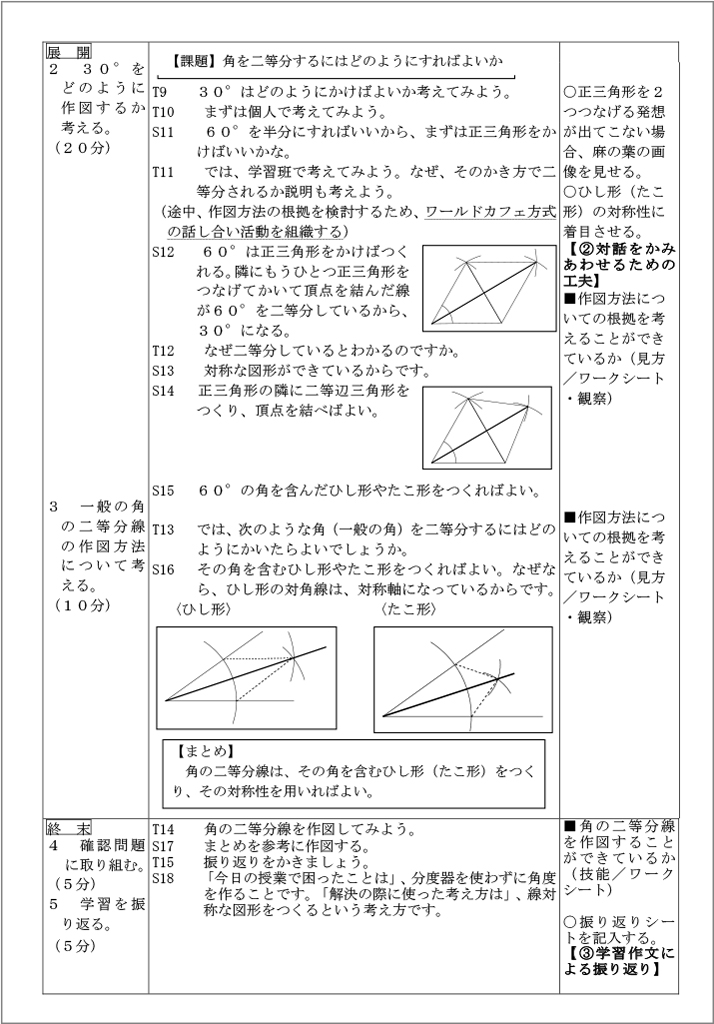

すると、すぐに『直角の90°は作れる』という意見が出ますし、既習から正三角形の角である60°も描けると出てきます。そこで、90°、60°と30°刻みできたところで『30°は描けないのかな?』と問いを投げたのです。すると『60°を半分にすればできる』と子供から意見が出るので、『じゃあ、実際にどうやれば60°を2等分することができるのかな?』と問いを投げることで、課題を設定しました(資料参照)」

【資料】指導案

課題設定後は、まず個人で考えた後、数学が苦手で解決の糸口がつかめない子供もいるため、学習班でグループになって多様な解決の方法を出していった、と長部教諭は話します。

「この授業は公開授業で、多くの先生が見に来られていたため、子供たちは自分たちなりにがんばって学習を進めていってくれていました。しかし、個人ではなかなか解決に向けて取りかかれない子供もいます。その場合は個別に見とって声をかけますし、なるべく早い段階で仲間と交流させるようにします。

1人で悶々と考える時間が長いと、苦痛にしかならないし、数学の苦手意識が高まるので、そこを見とって判断します。また、一人一人の個性によって、教師には聞けないけれど友達になら聞ける子もいれば、その逆もいますので、そこを見とって判断することも大切でしょう」

学習班内で交流した後、この授業ではさらに、ワールドカフェ方式で作図方法の根拠も含め、多様な視点から検討をしていったと言います。

「この公開授業のテーマの1つに『対話』があるのですが、学習班での対話だけにしてしまうと、日頃からの関係の中で自身の考えを話さずに済んでしまう子供が出てきます。そのように受け身にならないよう、ワールドカフェ方式を入れることで、自分なりに班の考えを理解して話すことができるように仕向けたいと考えたのです」