発達著しいギャング・エイジの子どもたちへ! 共通の行動様式で、良いグループ化を!! ソーシャルスキルトレーニング ~中学年編~

精神的にも身体的にも、発達著しい中学年の子どもたち。社会性が育ってくる中で、人間関係においては「ギャング・グループ」と呼ばれるような小グループを形成し、排他的になったりすることも多いです。今回は、こうした中学年の子どもたちに共通の行動様式を提案することで、教室内での多様な交流関係ができるような方法を考えていきましょう。

【連載】ストレスフリーの教室をめざして #14

執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀

目次

1 中学年でソーシャルスキルトレーニングを行う際のポイント

中学年の子どもたちは、身体面・認知面・社会性・情緒面など、さまざまな面で目まぐるしく発達を遂げていきます。仲間関係においては、「ギャング・グループ」と呼ばれる集団を形成します。ギャング・グループとは、同じ遊び、同じ行動をすることによって結ばれている集団のことを言います。また、このぐらいの年代を「ギャング・エイジ」とも呼びます。

認知面では、「具体的操作期」と呼ばれる時期に相当し、具体的な事柄に対して論理的に考える力が発達します。抽象的な概念の理解はまだ難しく、目に見えるものや具体的な事柄を通して思考力が育まれていきます。一方で「脱中心化」が進み、低学年の頃は難しかった「相手の立場で物事を考える」ということが徐々にできるようになっていきます。

情緒面では、感情をコントロールする能力が徐々に向上しますが、まだ不完全な部分もあります。怒りや不安を適切に表現できず、時折感情的になりやすい時期でもあります。

これらを実際の学級の実態に置き換えて考えてみると、共通の興味関心をもった子どもたちによる小グループがいくつか形成されます。これは悪いことではありませんが、異なる興味関心をもつ子どもに対して排他的な言動を取るようになると、トラブルにつながってしまいます。(例えば、休み時間のドッジボールは男子しか入れない、同じ筆箱をもっていないと仲間ではない、など) こうしたことを踏まえ今回は、「グループへの誘い方」「グループへの入り方」という2つのソーシャルスキルのプログラムを選択しました。発達の段階が様々である子どもたちにとって、共通の行動様式があることは安心感につながります。ぜひ以下を実践し、多様な交流ができるストレスフリーな学級をめざしましょう。

2 指導プログラム①

⑴ プログラム名

「グループへの誘い方」

⑵ ねらい

友達関係づくりの基礎となるスキルを身に付ける。

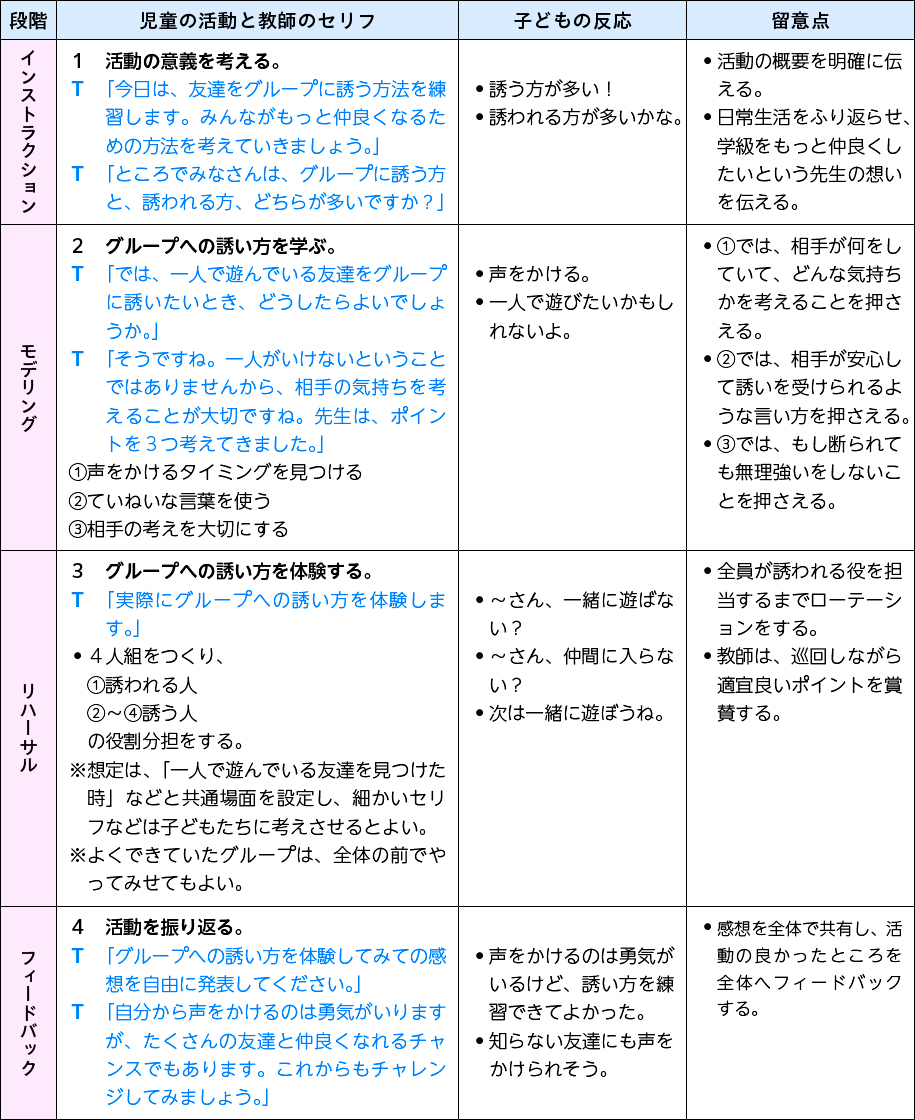

⑶ 指導の実際

(※T:教師のセリフ)

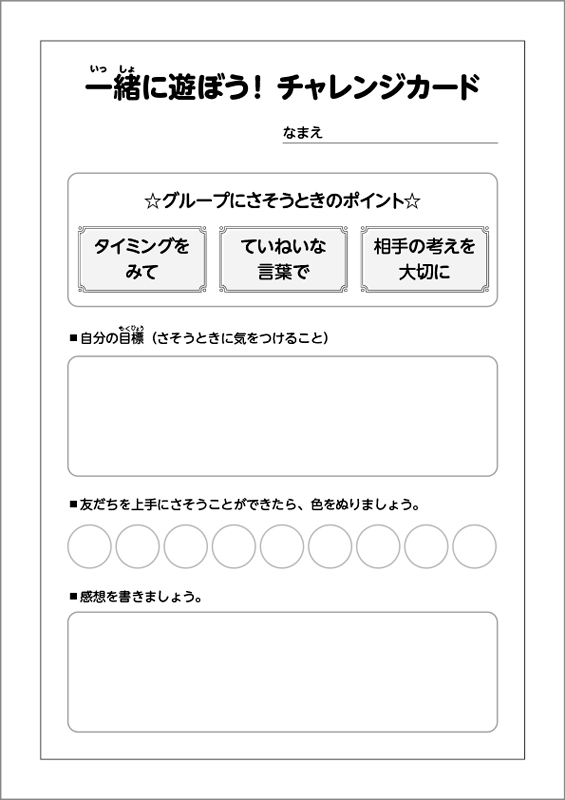

⑷グループへの誘い方 一緒に遊ぼう! チャレンジカード