【指導のパラダイムシフト#7】宿題のパラダイムシフト①

池田修先生×藤原友和先生のコラボにより、斜め上から本質を考える好評連載。第7回のテーマは、「宿題のパラダイムシフト」です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立公立小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第7回のテーマは、「宿題」

今回は、宿題についてです。

授業と宿題は、切っても切れないものという考えがあるかと思います。

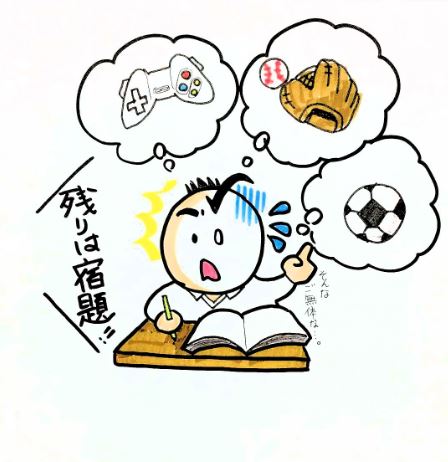

そんなことから、宿題はあって当たり前として、よく考えずに出していることはないでしょうか。子供の頃に思いませんでしたか?

(なんで宿題があるんだろ。宿題がなければいいのになあ)

と。

それが教師になると、宿題が当たり前になる。

宿題を考えてみましょう。

今年の7月の末に読んだ新聞記事には、中国では新しく塾を作ることは禁止し、塾が夏休みに授業をするのも禁止。さらに小学校の宿題の量の規制や、難しい形式での宿題を課すことを禁止するというものがありました。

3年前、ドイツに行く関西国際空港で、北京大学附属小学校の子供たちを見かけましたが、いやあ、賢そうな顔つきばかりでした。ここに入学するのは大変だろうなあと思ったのですが、やはり過熱していたようです。記事はそれを思わせます。

さて、これは中国だけのお話なのでしょうか。今、宿題を考え直す必要があるのではないでしょうか。

Q1. 次の指示は、訂正の必要な指示の例です。どこがおかしくて、なぜおかしいのか考えてください。

Q2. また、どうやればいいのか実際の指示を考えてみてください。

訂正の必要な指示の例

小学校5年生の算数の最後の5分授業で。

担任「えっと、教科書の分数の問題ですけど、10問の計算問題と2問の文章題が授業中に終わらなかった人は、明日までの宿題になります」

児童1「もう終わったもん!」

児童2「えー」

児童3「……」

担任「まだ少し時間がありますから、頑張って解きましょう」

あなたの考え

A1.

A2.

どこがおかしい、なぜおかしい

あらかじめ告白すれば、私は「算数できない村」の住人です。でした、ではなく、です。高校では私立文系コースなのに、選択で数Ⅲまで単位をとっているにもかかわらず、「算数できない村」の住人です。

いまだに食塩水問題が納得できません。

「問い 水95gに塩を5g加えた食塩水は、何%の濃度ですか?」

と聞かれると、

5÷(95+5)×100=5

5%となる。

これは分かります。分かるんですけど、水と食塩がたせないという思いがどうしても頭をよぎります。ええ、水と食塩を足すのではなく、水の重さと食塩の重さをたしているのだということは理解していますが、どうもだめ。

ほらだって、りんご3個とバナナ2本を足したらいくつになりますか? という問題で、小学校1年生のイケダ少年は、

「たせません」

と答えていましたから。

3個と2本は単位が違うじゃないですか。

りんごとバナナはものが違うじゃないですか。

だからたせなかったわけです。

多分、イケダ少年はうまく言語化できないまま、そんなふうに思っていたと思うのです。

ちなみに、りんご3つとバナナ2本をたしたら、5と答える子供に、

「じゃあ、りんご3つからバナナ2本をひいてごらん。りんご3つとバナナ2本をかけてごらん。りんご3つをバナナ2本でわってごらん」

というと、これらはできないと言うんです。

面白いですね、四則計算って。

で、まあ、そんなところにこだわってしまうイケダ少年ですから、食塩水問題なんて疑問の続出で、時間内に計算問題が終わるわけがない。

そんなイケダ少年の思いが以下には表れているかと思います。

1.小学校5年生の算数の最後の5分授業で

どうやら、この指示から見ると、授業の最後にいきなり伝えていますね、「授業中に終わらなかったら宿題になる」という衝撃の事実を。

これは困ります。

2.担任「えっと、教科書の分数の問題ですけど、10問が授業中に終わらなかった人は、明日までの宿題になります」

担任の先生は軽く言ってくれていますけど、そんな簡単な問題ではありません。イケダ少年は放課後には野球をして遊ぶ約束をしています。終わらなかったら明日までの宿題だったら、野球の遊びを断るか、夜遅くまで苦しむかのどちらかを選ばなければなりません。

せめて、

「今日は最後に分数の問題を解きます。終わらない人は宿題になります」

と最初に言ってくれれば、授業中に少し問題を解いておくとか、隣の人に教えてもらうとかして対策を立てることができたでしょう。ところが、授業の最後に衝撃の指示です。

私は、これは「後出しジャンケン」だと学生たちには伝えています。

(それだったら、最初に言ってよ)

というようなルールの突然の変更のことを言います。

教師は安易に「後出しジャンケン」をしていませんか?

私は、これは子供たちの学習意欲を減じるばかりではなく、その先生への信頼を損なう原因になっていると考えています。子供には子供の時間があり、予定があります。それを授業という錦の御旗で宿題をいきなり出す。子供たちには拒否権はない。ひどいなあと思います。

さらに最悪なのは、

「あ、昨日の宿題、今日は確認することができないので、次回ね」

と、さらっと伸ばす先生です。

子供たちは口を揃えていうでしょう。

「最悪」

と。

いや、言ってくれるのはまだいい。

言わないでいて

(あ、この先生はだめだ)

と見捨てられ始めると、信頼は消えて行きます。

普段から、

「約束は守りましょう」

と子供たちに言っていて、自分はあっさりとその約束を破る。

まさに「最悪」です。

3.児童1「もう終わったもん!」

児童2「えー」

児童3「……」

担任「まだ少し時間がありますから、頑張って解きましょう」

イケダ少年も「もう終わったもん!」と言いたかった。

しかし、算数においてはそれはなかったなあ。

イケダ少年、よく耐えたな。君は悪くないぞ。

今からなぜ悪くないかを話してあげよう。

そもそも、この場合の先生の指示は適切なのでしょうか?

私にはそうは思えません。

「できなかったら明日までの宿題ね」

という授業最後での指示は、どういうことでしょうか。

a.授業のデザインが間違っていた

b.子供の学習内容の理解度の理解が間違っていた

この二つではないでしょうか。もちろん、間違っていたのは教師です。子供には何の罪もありません。しかし、それにもかかわらず、できなかった子供が「悪者」にされて、できなかったら宿題なのです。

4.担任「まだ少し時間がありますから、頑張って解きましょう」

ちょっと考えてみましょう。

できなかった子供は、分からなかったからできなかったのです。

その子供は、家に帰ったら、突然できるようになるのでしょうか?

結局、兄弟、親、塾の先生に聞いて答えに辿り着きます。

自分で考えたかどうかは分かりません。理解したかどうかも分かりません。

どっかから答えを見付けてきて、書き写しただけかもしれません。

でも、答えがノートにないと宿題忘れになって先生に怒られるので、なんとかします。

これ、宿題なのでしょうか?

本来は、できなかった子供たちを残してでも、直接教師が指導する案件ではないでしょうか。

おっと、紙幅が尽きました。

そもそも宿題とは何か。宿題の種類にはどんなものがあるのか。理想的な宿題とは何か。

この辺りのことは、次回に続きます。

あとは、藤原さん、よろしくね。