ICTを活用した「時間と空間を超える学び」の実践〜加藤学園暁秀初等学校・多田真志先生の実践例

コロナ禍での遠隔授業が始まった2020年春。多くの先生たちが、突然オンラインプラットフォームや、ICTツールを使わざるを得ない状況に直面しました。その時、試行錯誤してICT活用に取り組んだ先生たちの多くは、対面授業に戻った後もICTを授業に取り入れて、成果を上げています。

静岡県沼津市にある加藤学園暁秀初等学校の多田真志先生もその一人です。コロナ以前は、特にICT機器の利用に積極的ではなかった多田先生ですが、休校期間中、学校に近い環境で学校と家庭をつなぐ双方向の授業をしたい、子どもたちにクラスメートと協同作業もしてほしいと、ZoomやGoogle Classroomなどをフル活用する授業に取り組みました。

その結果、ICT活用には「時間と空間を超えることができる」という利点があると気づいたという多田先生。現在もさまざまな形で、ICTを使って授業を続けています。

「時間と空間を超える」学びとは、一体どんなことなのか、ICTを利用してどんな実践を行っているのか、多田先生に詳しくお話を聞きました。

多田真志(ただ・まさし) 加藤学園暁秀初等学校教諭。加藤学園暁秀初等学校に勤めて12年目。ほとんどの教科を英語で学習するイマージョンクラスと、すべての教科を日本語で学習するレギュラークラスを行き来しているが、イマージョンクラスでの勤務歴のほうが長い。最近では『教育研究』(不昧堂出版)に「Google Classroom」を使用した実践を寄稿している。

目次

Google Classroom を活用し、学校でも家でもシームレスに活動

加藤学園暁秀初等学校では、子どもたちにさまざまな目標を提示し、活動を通じてそれをクリアしてもらう「活動中心の授業」を行っています。その授業で使うツールとして、ICTという選択肢は以前からありましたが、コロナ以前の私は、画用紙を使えば十分、資料も印刷物の配付でいいと、特にICTを取り入れる必要性を感じていませんでした。

ところが、臨時休校となり、ICTを使うことを余儀なくされた結果、ICT活用によい点がいろいろあることを実感することになります。特に「時間と空間を超え」られるというのは、大きな利点でした。それを対面授業でも生かせたのが、6年生の国語の授業で行ったコロナ感染対策のパンフレット作りです。

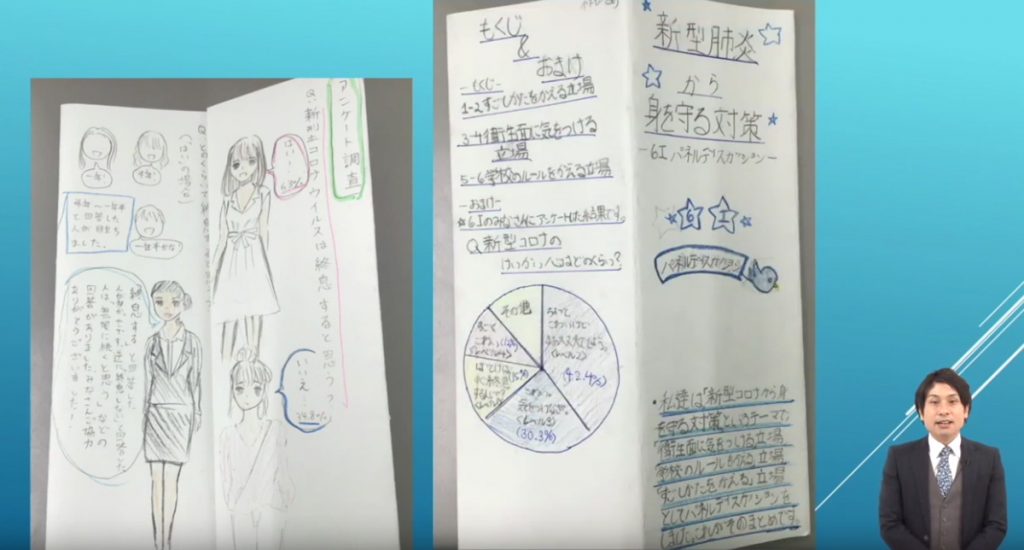

パンフレット制作にあたって、まず子どもたちはコロナ感染対策についてどんな視点から考えるのか、例えば、衛生面から考える、学校のルールから考える、といったことを決めます。

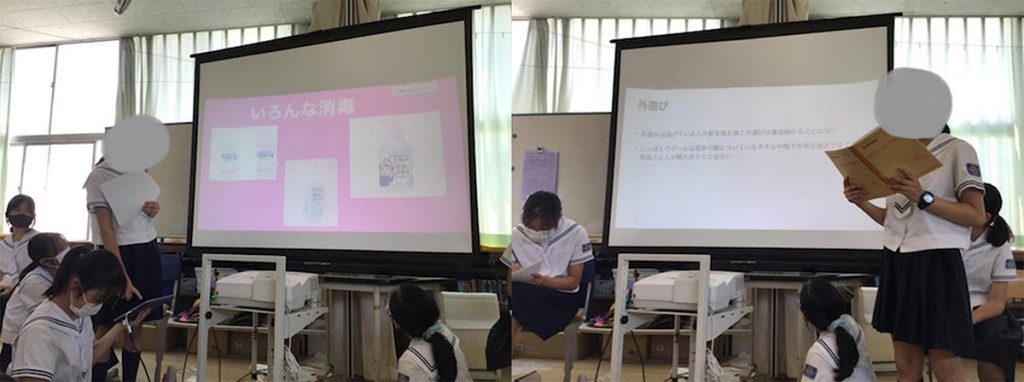

そして、同じ立場でパンフレットを作る人同士でグループを組み、自分たちの意見をまとめて発表。そのあと、パネルディスカッションを行いました。例えば、衛生面から感染対策を考えたグループは、おすすめのマスクについての情報をスライドで見せたり、手洗いの見本動画を作って視聴してもらったり。それについて、フロアの児童が質問し、用意した資料から答えるといった流れでディスカッションが展開されました。

そして、このパネルディスカッションの中で気づいたことや、さらに知りたいことを調べて、一人ひとりがパンフレット制作に取り組んだのです。

その際、子どもたちの中から、アンケート調査をしたいという声が上がりました。そこで、希望者はGoogle Formsを使ってアンケートを作成し、クラスメートだけでなく、他のクラスの子どもたちにも私から協力を依頼。その結果、かなりの数の児童がアンケートに協力してくれて、多くの回答を得ることができました。

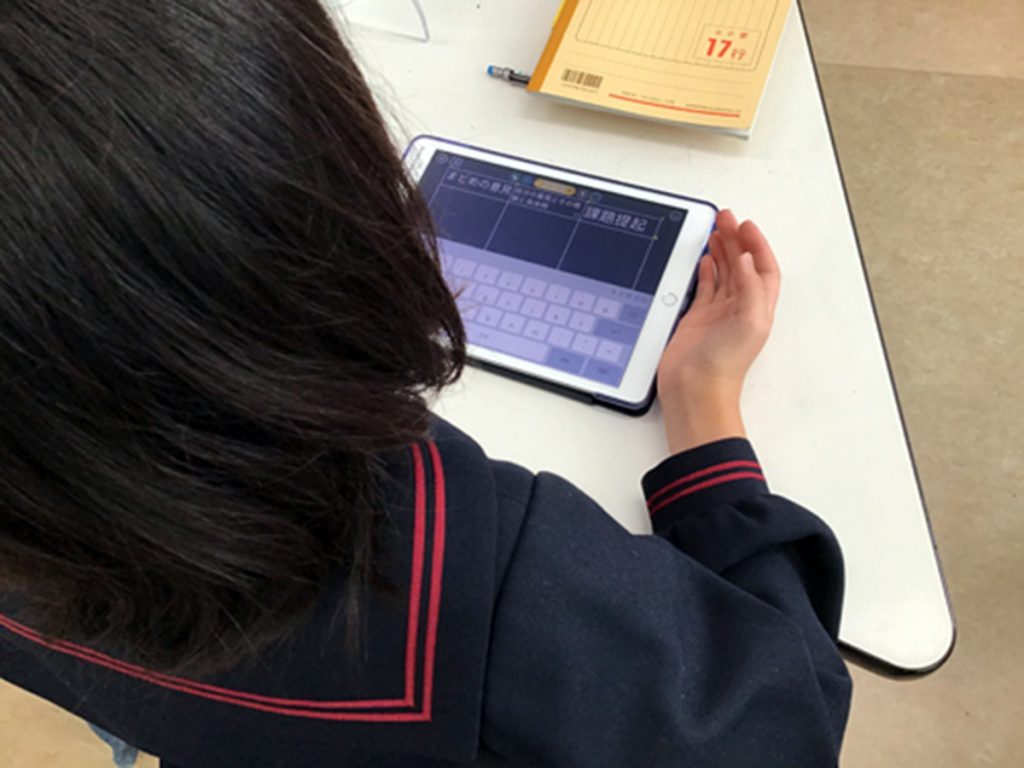

この取り組みは、ICTを使ったからこそ成果が上がったと思います。Google Formsのアンケートには家でも答えることができ、またアンケート結果も随時確認できます。さらに家で資料を集めてGoogle Driveに保存したり、パンフレットに書く内容を思いついたらGoogle Documentにメモしたりすることで、学校でも家庭でもシームレスに作業を続けることができました。

以前は、学校内で活動が勢いに乗っていても、次の作業までに1日空いてしまうと取りかかりに時間がかかることもありましたが、ICTを活用することで、活動が滞らなくなったのは大きな違いでした。その意味で、まさに「時間と空間を超える」ことができた例だと思っています。

完成したパンフレットは、授業中にみんなで読み合い、感想を伝え合う時間を設けたので、アンケート結果やその後の調査を反映させた内容も共有することができました。

ロイロノートで作業を共有、クラスメートから学んで成長

SDGsの意見文を書く6年生の授業では、ロイロノートを活用しました。まず資料を配付し、子どもたちは自分のテーマを選択します。

そして、

『序論』→課題想起(取り上げる課題と、自分の意見を明らかにする。)

『本論』→自分の意見とその根拠、具体例(事実を明らかにする。)

『結論』→まとめの意見(自分の主張を明らかにする。)

という文章構成にしたがって作成した文を、共有設定しているフォルダに提出してもらいました。

活動の途中で、わかりやすいまとめ方をしている児童のシートをピックアップして共有したので、書くことが苦手な子どもたちもそれを参考にシート作成を進めることができました。最終的には手書きでまとめた意見文を授業で発表。子どもたちは、クラスメートのプレゼンテーションを聞きながら、ロイロノートでコメントしたりしました。

また、iPadで発表の様子を撮影してGoogle Driveにアップロードし、コロナの影響で授業参観の機会がなかった保護者に子どもたちが頑張っている様子を見てもらうことができたのも、とてもよかったと思います。