【指導のパラダイムシフト#4】漢字テストのパラダイムシフト①

池田修先生×藤原友和先生のコラボにより、斜め上から本質を考える好評連載。第4回のテーマは、「漢字テストのパラダイムシフト」です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立公立小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第4回のテーマは「漢字テスト」

今回は、テストについてです。学校にテストはつきもので、採点も同時にやることになります。ですが、採点のしかたを教職の授業で学ぶことなど、なかなかないのではないでしょうか。勉強の成果が適切に評価されるためのテストのしかたと、採点のしかたを、漢字のテストを基にして考えてみたいと思います。

Q1. 次の指示は、訂正の必要な指示です。どこがおかしくて、なぜおかしいのか考えてください。

Q2. また、どうやればいいのか実際の指示を考えて指示を出してください。

訂正の必要な指示の例

「今から漢字テストを始めます。机の上に出しているものは、しまってテストを受ける準備をしなさい」

「問題用紙を配ります。たりないところは、言ってください」

「それでは始めます。時間は5分です。始め」

・

・

・

「時間になりました。やめ」

「問題用紙を回収します。後ろから送ってきてください」

「はい、おしまいです」

あなたの考え

A1.

A2.

どこがおかしい、なぜおかしい

「勉強の成果が適切に評価されるためのテスト」と書きました。これは、簡単にいえば、真面目に努力をした子供がバカを見ないようにするということです。カンニングを防ぐというものです。 ここが崩れると、真面目にやっている子供が真面目にやるのがバカらしくなってしまいます。クラスの中にいる正義派を育てるためにも、真面目が報われるやり方を教師がする必要があります。

また、カンニングが起きてから指導するのではなく、起きないようにする。ここでも生徒指導系の原則、トラブルを起こさせないように対策を立てることが大事です。

1.「今から漢字テストを始めます。机の上に出しているものは、しまってテストを受ける準備をしなさい」

指示が具体的ではありませんね。これではいろいろな状態の机が発生してしまいます。形式的に同じにして、あとは学習してきた内容だけで差がつくテストにする必要があります。

「机をまっすぐに整えなさい」

「机の上に置いてよいものは、鉛筆かシャープペンシル、消しゴムです。それ以外のものは、筆箱にしまい、机の中にしまいなさい」

「両隣の人が、準備ができているかどうか確認しなさい」

机を整列させるのは、机間巡視をしやすくするためにも必要です。

「消しゴムは、ケースから取り出しておきなさい」

という指示もあります。消しゴムケースや消しゴムに答えを書いておく場合があるからです。教師の目だけでなく、子供たちの目も使って確認します。

2.「問題用紙を配ります。たりないところは、言ってください」

問題用紙は、列の人数分ずつ配りましょう。問題用紙の過不足を調整するとき、教師の目は全体を見ることができません。ここに隙が生まれます。

また、

「問題用紙は裏側にして配ります。開始の合図があるまで問題を見てはいけません」

という指示が抜けています。表側にして配るとなぜダメなのでしょうか。理由は二つあります。一つは、配り始めと配り終わりで問題を解く時間に差が出るということです。最初に配った生徒と最後とでは、問題を見ている時間に差が出ます。これはダメです。

もう一つは、教師の側の問題です。小テストは、自分で印刷することが多いと思います。その際、念のためにクラスの人数よりも多めに刷ると思います。しかし、それでも印刷ミスなどで足りなくなることがあります。裏返しにして配っておけば、もし、たりないときにでも対応できます。

「トラブルがありましたので、いったん、問題を回収します」

として、回収します。そして、不足分をコピーして実施することができます。表にして配ってしまった場合、その問題はもう一度使うことはできません。

3.「それでは始めます。時間は5分です。始め」

開始の前に、一つ抜けているものがあります。それは、

「何か質問はありませんか?」

です。

一般的に、子供たち全体に作業を指示するときは、次の4つのステップを踏みます。

1) することについての説明をする

2) 質問を受け付ける

3) 質問に答える

4) 「はいどうぞ、始めてください」

という4つのステップです。

このとき、注意しなければならないのは、子供たちの質問は、1)の説明がすべて終わってから受け付けるということです。話を最後まで聞けばする必要のない質問も子供たちからは出ます。また、途中で質問があると、他の子供たちの邪魔になります。

この4つのステップの、2) 3)を繰り返して、すべての質問に答えきったら、4)となります。今回の漢字テストでは、2) 3)が抜けています。これがないと、テスト中に困って、隣の子供に相談するということが起きます。これは、単なる相談であっても、「不正行為」になります。

また、テスト中に先生に質問する子供も出てくるでしょう。 これも、隙を生みます。テストの開始前に、子供たちの質問は解決しておきます。

4.「時間になりました。やめ」

この先生は、試験中どうしていたと思いますか。多分、教卓のところに立って教室を見ていたのではないでしょうか。試験監督というのは、そういうものだというイメージがありますからね。

しかし、これでは不十分でしょう。通常、試験中の机間巡視は10分に一回ぐらいを目安に行うのがいいと言われています。しかし、今回は5分ですので、最初にぐるっと回るぐらいでしょう。ぐるっと回って、何かミスやトラブルがないかを確認します。

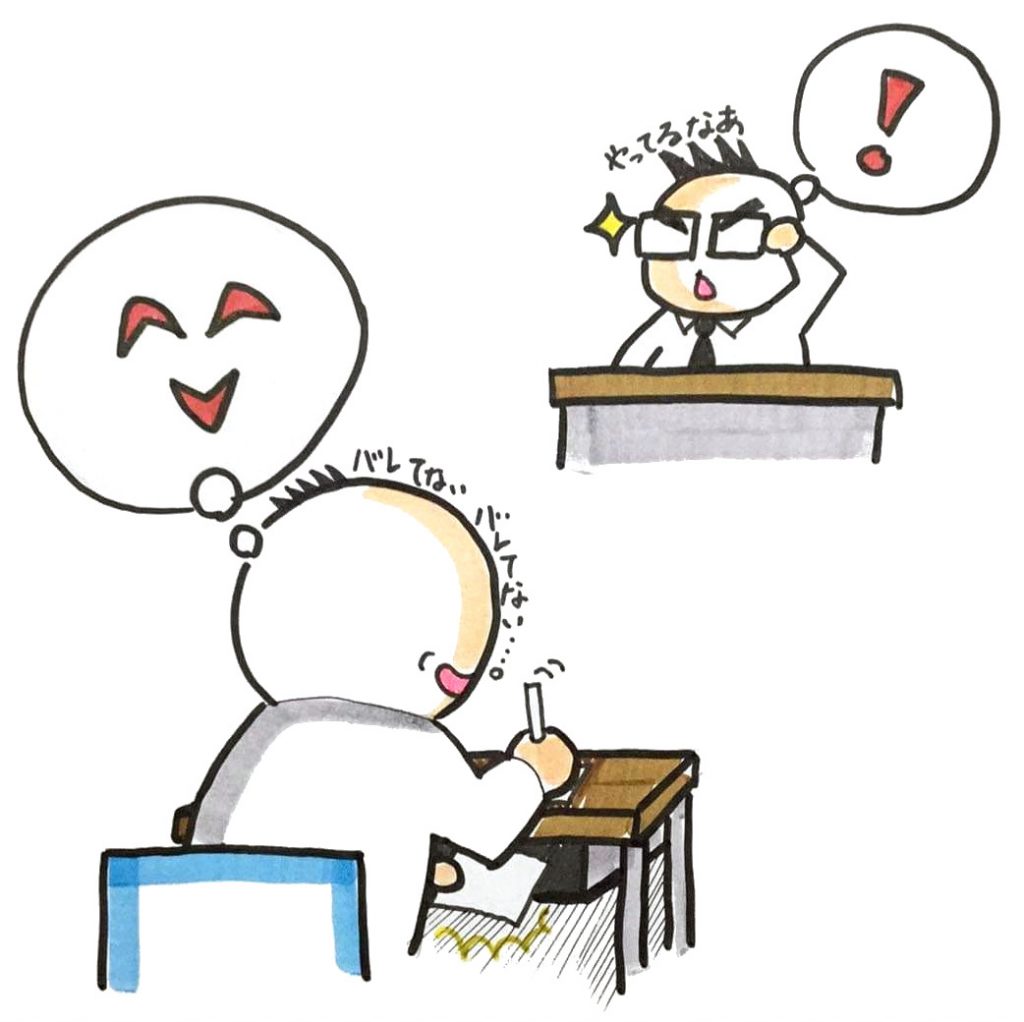

その後です。 私は、試験監督は、教室の一番後ろに立つことをお勧めします。前に立つと、意外と子供たちのことが見えないものです。特に最前列の両脇は見えない。また、前に立つとカンニングをしようとする子供が先生を確認しやすいという問題もあります。

後ろに立つと、子供たちの不審な動きはよく分かります。また、子供たちからすると、先生がどこを見ているのかが分かりにくいので、カンニングのタイミングが掴みにくくなります。

5.「問題用紙を回収します。後ろから送ってきてください」

実は、カンニングが発生するタイミングは、試験中の他に、この問題回収と答案返却の時に起きることが多いのです。回収のときの、ザワザワしたあの時間に隙が生まれます。

試験終了と同時に、

「はい、解答をやめてください。試験問題を裏返しにしなさい」

が大事です。不正ができないようにしてしまいます。

「鉛筆、シャープペンシル、消しゴムを筆箱にしまいなさい」

ここまでして、

「問題用紙を回収します。後ろから送ってきてください」

と指示を出します。テスト時間が過ぎた後の加筆や修正ができないようにしてしまう必要があります。

交換して採点させるのは?

私は、子供たちに採点させることも大事だと考えています。教わるより教える方が学ぶといわれるように、試験を採点する立場になってみると、試験をするときに大事なことが分かると思うからです。

例えば、

「文字は、濃く太く大きく書きなさい」

と指示を出しても、自分では濃く太く大きく書いていると思い込んでいる子供も、他の人の答案を見てその差に気が付きます。可能な限りさせます。

交換して採点する場合は、

「鉛筆、シャープペンシル、消しゴムを筆箱にしまいなさい」

の後に、

「筆箱から、採点用の赤ペンを出しなさい」

とします。書き込み用のペンは赤となり、鉛筆で加筆修正はできません。

「問題用紙を交換しなさい」

「今から解答を配ります。全員に配られたら、○付けを始めます」

「では、始めてください」

「採点を終えたら、採点者氏名の欄に、採点者の名前を書きます」

「終わりましたので、採点したものを本人に渡してください」

「後ろから、回収します」

「回収を終えたら、教科書などを出して待っていましょう」

となります。

最終チェックは教師がやるとして、子供たちにも採点をどんどんさせたほうがよいと私は考えています。

ここまでが、漢字テストの進め方です。 さて、この後、採点のしかた、返却のしかたと続きますが、それは次回で。また。